▼さらに深く学ぶなら!

「行動科学」に関するセミナーはこちら!

▼さらに幅広く学ぶなら!

「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!

ある中堅メーカーのA社では、業績が伸び悩んでいました。会議のたびに、経営陣は「もっと社員に主体性を持って取り組んでほしい」と不満を口にしていましたが、現場では別の声が聞こえてきます。

- 「結局、言われたことをやるだけだから、自分の意見なんて意味がない」

- 「これをやる理由がわからないのに、モチベーションなんて上がるわけがない」

このズレは徐々に深刻化し、やがて社員の間で「やらされ感」が蔓延していきました。その象徴的な出来事が、ある新製品のプロジェクトでした。責任者の篠原さん(仮名)は、部下たちにタスクを細かく割り振り、進捗管理を徹底していました。

- 「この資料を作って、明日までに提出してくれ」

- 「仕様変更が来たから、こっちに合わせて修正して」

指示は明確で、仕事自体には問題はありませんでした。しかし、プロジェクトが進むにつれ、チーム全体の士気が低下していきました。誰も「この製品を成功させたい」という意欲を見せず、最終的には納期遅れとコスト超過を招き、顧客からの評価も低迷しました。その後の振り返りで、部下たちから出た意見はこうです。

- 「自分たちが何のために働いているのか、わからなくなった」

- 「ただやるべきことをやっていただけで、自分の考えなんて求められていない気がした」

現代の日本企業で「やらされ感」が蔓延している、という声をよく耳にします。私たち経営者やリーダーは、「社員が主体的に働かない」と嘆く一方で、どこかで「言われた通りにやればいい」と思わせている環境を作っていないでしょうか?もしかすると、この問題は私たち自身のマネジメントスタイルに原因があるかもしれません。今回は、社員の「やらされ感」を解消し、主体性ややる気を引き出すマネジメントのノウハウについてお話します。

1. やらされ感の影響

「やらされ感」を抱く社員は、言われたことを最低限こなすだけの受動的な姿勢に陥ります。そこには、創意工夫も、改善提案も、生き生きとしたエネルギーも見られません。この状態が続けば、企業は次のような深刻な影響を受けます。

生産性の低下

社員一人ひとりの力を最大化できず、目標達成が難しくなる。

イノベーションの停滞

新しいアイデアや改善の発想が出てこなくなる。

人材の流出

仕事にやりがいを感...

▼さらに深く学ぶなら!

「行動科学」に関するセミナーはこちら!

▼さらに幅広く学ぶなら!

「分野別のカリキュラム」に関するオンデマンドセミナーはこちら!

ある中堅メーカーのA社では、業績が伸び悩んでいました。会議のたびに、経営陣は「もっと社員に主体性を持って取り組んでほしい」と不満を口にしていましたが、現場では別の声が聞こえてきます。

- 「結局、言われたことをやるだけだから、自分の意見なんて意味がない」

- 「これをやる理由がわからないのに、モチベーションなんて上がるわけがない」

このズレは徐々に深刻化し、やがて社員の間で「やらされ感」が蔓延していきました。その象徴的な出来事が、ある新製品のプロジェクトでした。責任者の篠原さん(仮名)は、部下たちにタスクを細かく割り振り、進捗管理を徹底していました。

- 「この資料を作って、明日までに提出してくれ」

- 「仕様変更が来たから、こっちに合わせて修正して」

指示は明確で、仕事自体には問題はありませんでした。しかし、プロジェクトが進むにつれ、チーム全体の士気が低下していきました。誰も「この製品を成功させたい」という意欲を見せず、最終的には納期遅れとコスト超過を招き、顧客からの評価も低迷しました。その後の振り返りで、部下たちから出た意見はこうです。

- 「自分たちが何のために働いているのか、わからなくなった」

- 「ただやるべきことをやっていただけで、自分の考えなんて求められていない気がした」

現代の日本企業で「やらされ感」が蔓延している、という声をよく耳にします。私たち経営者やリーダーは、「社員が主体的に働かない」と嘆く一方で、どこかで「言われた通りにやればいい」と思わせている環境を作っていないでしょうか?もしかすると、この問題は私たち自身のマネジメントスタイルに原因があるかもしれません。今回は、社員の「やらされ感」を解消し、主体性ややる気を引き出すマネジメントのノウハウについてお話します。

1. やらされ感の影響

「やらされ感」を抱く社員は、言われたことを最低限こなすだけの受動的な姿勢に陥ります。そこには、創意工夫も、改善提案も、生き生きとしたエネルギーも見られません。この状態が続けば、企業は次のような深刻な影響を受けます。

生産性の低下

社員一人ひとりの力を最大化できず、目標達成が難しくなる。

イノベーションの停滞

新しいアイデアや改善の発想が出てこなくなる。

人材の流出

仕事にやりがいを感じられない優秀な社員が離職する。

これでは、どんなに優れた戦略を立てても、目標を達成するエンジンである現場が動きません。

2. やらされ感の原因

社員が「やらされ感」を感じる背景には、以下のような原因があります。

目的が見えない指示

「なぜこの仕事が重要なのか」が説明されないまま、タスクだけが降ってくる。

裁量の欠如

すべてが細かく管理され、自分の意見やアイデアを出す余地がない。

フィードバックの不足

努力や成果が評価されない、もしくは適切な形で認められない。

ここで考えたいのは、これらの状況が偶然ではなく、私たち経営者やリーダーのマネジメントスタイルや組織文化が原因で生まれている可能性が高いということです。

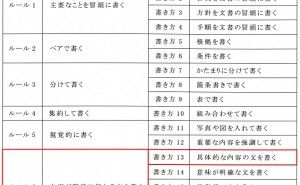

3. 改善のための3つのヒント

(1)社員に「意義」を伝える

「なぜこれをやるのか」「これが誰の役に立つのか」を伝えることは、リーダーの責任です。単なるタスクとして指示を出すのではなく、その背景にあるビジョンや目的を共有することで、社員のやる気を引き出せます。

例えば、「このプロジェクトは、次世代の製品開発の基盤になるものだ」といった未来志向のストーリーを語ることが効果的です。

(2)裁量を与え、信頼を示す

「どうやるかは任せる」というスタンスを取ることで、社員は自ら考え、工夫する喜びを感じます。もちろん任せるにはリスクもありますが、失敗も成長のプロセスとして受け入れる度量が、リーダーには求められます。

重要なのは、結果よりもプロセスをしっかり見て、適切なサポートをすることです。

(3)質の高いコミュニケーションを習慣化する

コミュニケーションの質を高めることは、信頼構築の鍵です。アクティブリスニング(能動的傾聴)を通じて、部下が何を考え、何に悩んでいるかを深く理解しましょう。また、成功体験や努力を具体的に称賛し、成長を後押しする声掛けを習慣化することで、社員は「自分の存在が認められている」と感じます。

ここで考えていただきたいのは、「社員の主体性を引き出す環境は、リーダーが作る」ということです。「主体的に働け」と言葉で指示するだけではなく、自分のマネジメントスタイルを見直し、社員が活き活きと働ける文化を育むことが私たちの使命です。あなたの職場に「やらされ感」があるとしたら、それを放置しないでください。今こそ、リーダーとしての役割を再確認し、改善のための行動を起こす時です。社員の心に火を灯し、組織全体の力を引き出すことができれば、必ず経営の未来は明るいものになるはずです。さあ、次にどんな行動を起こしますか?あなたの一歩が、組織の未来を変える大きな一歩になるのです。

4. 気づきとチームの変化

プロジェクト失敗後、篠原さんは上司から厳しく指摘を受けました。「チームが機能していなかった。もっとメンバーを信じて裁量を与えるべきだ」と。しかし、篠原さんはその言葉に納得できず、迷いを抱えたまま時間が過ぎていきました。そんな中、ある研修で「信頼とコミュニケーションの重要性」について学びます。その中で講師が言った言葉が、篠原さんの胸を打ちました。

- 「社員が動かない理由を、まずあなた自身に問うてください。信じて任せていますか?相手の話を聞いていますか?」

- 「あなたは、あなたが解る言葉で話していませんか?」

翌週、篠原さんはチームメンバーと初めて1on1ミーティングを実施しました。

これまで指示を出すばかりだった彼は、「君が今感じている課題や悩みを教えてほしい」と尋ねたのです。最初は驚いていた部下たちも、次第に意見を口にするようになりました。そして、次のプロジェクトではこう言いました。

「このゴールに向けてどう進めるべきか、みんなの意見を聞かせてほしい。今回はみんなに考えてもらった案を軸に進めたい。」

結果、チームメンバーはこれまで以上に積極的にアイデアを出し、プロジェクトは順調に進行しました。この篠原さんのように、「社員が動かない」と嘆く前に、自分のマネジメントスタイルを見直してみてください。

社員に目的を伝えていますか?

タスクの背景や意義を語り、「これが組織にどう貢献するか」を伝えましょう。

社員を信じて任せていますか?

失敗を恐れず、自由に考える機会を与えることで、社員は自ら動き始めます。

対話を通じて相互理解を深めていますか?

社員の声を聞き、努力を具体的に称賛することで、信頼の土壌が育まれます。

意義を伝える

「なぜこの仕事が重要なのか」「誰の役に立つのか」を社員に伝え、モチベーションを高める。

裁量を与える

失敗を恐れずに社員に任せることで、創造性と責任感を促進する。

質の高いコミュニケーションを習慣化する

部下の話を傾聴し、成功や努力を具体的に認めることで信頼関係を築く。

若手が感じるやらされ感は、組織や職場の文化に影響を受けます。社員のやらされ感を解消するには、私たちリーダー自身の変革が必要です。過去の成功体験や管理手法に固執せず、部下とともに成長する姿勢を持つことが、組織の未来を明るくする第一歩となります。さあ、次はあなたの番です。どんな一歩を踏み出しますか?社員の目が輝き、全員が主体的に動き出す職場をつくるために、今日から行動を始めましょう。

◆連載記事紹介:ものづくりドットコムの人気連載記事をまとめたページはこちら!