金属材料基礎講座が無料でお読みいただけます!

◆金属材料技術とは

金属技術は精錬に始まり、加工、溶接、表面処理やその評価方法など、金属に関連する総合的な固有技術分野です。金属は合金組成や処理法を変えることで、様々な特性や機能を持たせることが可能であり、社会を構成する最も重要な材料のひとつと言えます。

無機材料は主成分が金属ではない無機物質の一般呼称であり、セラミックスとも呼ばれます。

近年の研究で導電性、耐熱性、誘電性、圧電性など、極めて多様な機能性を発揮する材料が開発され、デバイス、自動車、建設などに広い分野で応用されており、注目を集めています。

金属組織の分析屋 ものづくりドットコム 登録専門家の福﨑 昌宏氏が解説している記事です。

【金属材料基礎講座 連載記事 全190からの注目記事】

- 1. 結晶構造

- 2. 合金構造

- 3. 拡散とFickの法則

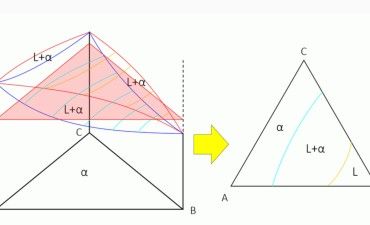

- 4. すべり系とシュミット因子

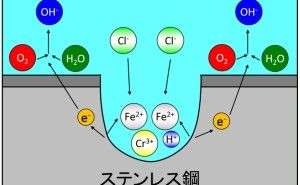

- 5. 腐食の基本原理

- 6. ネルンストの式

- 7. 防食の分類とは

- 8. 塗装の科学

- 9. CCT曲線とは

- 10.マルテンサイトの特徴

【執筆者 紹介】

<<この連載を利用の際のお願い>>

ここで紹介する連載の転載は固くお断りします。少人数での個人的な勉強会での使用のみに限定してください。

◆【特集】 連載記事紹介:連載記事のタイトルをまとめて紹介、各タイトルから詳細解説に直リンク!!