危機管理とリスクマネジメントを同義語として解釈されている人も多いのではないでしょうか。実は、個別に確認していくとかなり違うことがわかります。今回は、できるだけ分かり易く図解も入れて解説してみます。リスクマネジメントが日本語として導入されたのは、2001年ぐらいだと思います。なぜなら、その年に、経済産業省がJIS規格「リスクマネジメントシステム構築のための指針」を発表したからです。それまで、通産省の下で「危機管理システム構築のための指針」という名前で進められたプロジェクトだったようです。これによって「危機管理」と「リスクマネジメント」が違うということも明確になりました。従来からの危機管理の解釈では対応しきれないと分かったからでしょう。

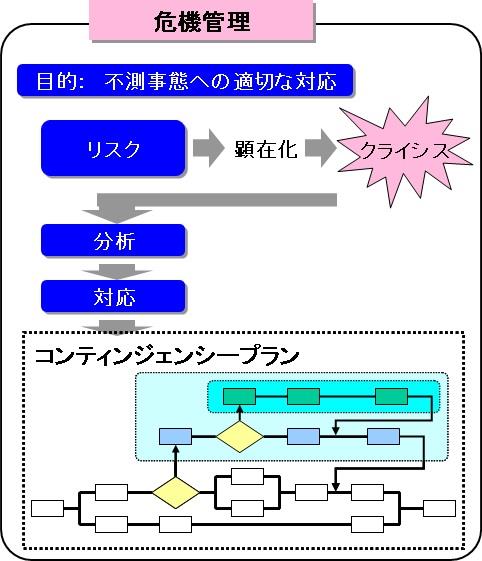

では、「危機管理」と「リスクマネジメント」は、どう違うのでしょうか。それを理解するには、「危機」と「リスク」の違いを知っておく必要があります。危機というのは、既に発生した事態を指しています。これに対して、リスクは、いまだ発生していない危険を指します。ここから、「危機管理」と「リクスマネジメント」の違いが見えてきます。つまり「危機管理」というのは、既に起きた事故や事件に対して、そこから受けるダメージをなるべく減らそうという考え方です(図1)。そのため、大災害や大事故の直後に、危機管理室等の対策プロジェクトが設置されるわけです。

図1 危機管理とは

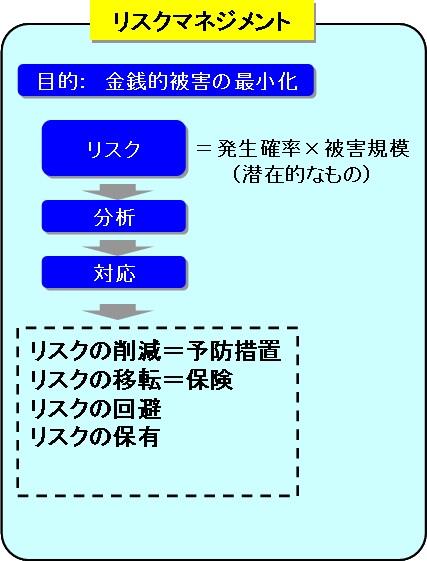

「リスクマネジメント」は、これから起きるかもしれない危険に対して、事前に対応しておこうという行動を意味します(図2)。例えば、営業マンが、お客様との打ち合わせに遅刻しないように、30分前にお客様のところに着くように電車に乗るのが「リスクマネジメント」になります。これに対して、電車にトラブルが発生し運休となった場合に、慌てて他社線に乗り換えたり、タクシーをひろったりするのが「危機管理」となります。

図2 リスクマネジメントとは

リスクマネジメントの特徴は、常に前向きで能動的である点です。なぜなら、リスクは常に未来に存在しているからです。リスクは未来に存在し、リスクの要因であるハザードは過去に存在します。それを管理できなければ「危機」につながります。「リスク」の語源は、「絶壁の間を船で行く」という意味だといわれています。両岸が絶壁であっても、そこを越えないことにはチャンスに巡り合えないのです。

例えば、企...