この連載は、業務効率化の課題について整理して解説していきます。今回は、業効率化用ソフトウェア導入までの課題、着眼点とアプローチについてです。特定領域用のカスタム化されたソフトウェアの導入ではなく、汎(はん)用的なソフトウェアの導入のケースでお話します。

1. 導入検討前の課題

導入前は、次のようなことがよくある声だと思います。大小の課題が複雑に絡み、解決したくても解決しにくい、というのが実態だと思います。

- 【体制的ネック】そろそろデジタル化したいけど、社内体制が…

- 【金銭的ネック】システムに投下したコストが大き過ぎて、切り替えのネックが…

- 【人的ネック】IT(情報技術)に抵抗ある人が社内に多くて、導入したいけれど、馴染むのか不安…

- 【情報ネック】色々なシステムがありすぎて、選べない…

2.アプローチとしての考え方

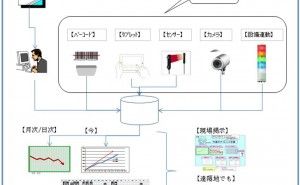

当たり前ですが、将来的な在り方やゴールを起点に考えなければなりません。しかしこれはとても難しいことです。なぜなら、営業、生産、製造、調達…あらゆる人が絡むからです。色々な関係者が絡みか、且(か)つ全ての人たちのニーズを満たす製品を、自社でゼロから構築する以外はないのです。

そこで、まずシステムとしての投下予算がない中小企業は『自社システムとしてゼロから作る』という以外の選択を検討する必要性があります。つまり、ある程度導入するソフトウェアに合う業務オペレーションにしないといけない部分もあるという前提で考える方が、実は上手くいくケースが多いようです。

オペレーションに合うソフトウェアやシステムを選ぶ、というのは既存の業務や働き方を変えていく必要性が出てくるケースも多いのですが、実は導入企業によっては「変革のきっかけ」になる場合があり、変革のチャンスと捉える企業も多いのです。

3.ソフトウェア導入のメリットとネック

そもそも自社にとってソフトウェア導入の本質的なメリットをしっかり定義していないケースも散見されます。売上向上、業務効率化、データ収集、管理及び活用等々、がよくあるケースかと思われます。ここからさらに踏み込んで考えなければいけませんが、主催は次回以降で解説します。

また「ソフトウェア導入後にどのような観点で運用していけば、より効果を出せるのか」ということを考えていかなければなりません。このあたりはサポートがしっかりされているサービスなのか等を考える必要があります。

導入のネックに関しても、検討前に次の点を定義しておく必要があります。

- 効果が出るのか?(コスパが合うのか)

- 社内で円滑に使われるのか?

- 導入したはよいけれど、運用できるのか?

基本的には、ソフトウェアを導入して解決したいことと、ソフトウェア導入後の状態イメージ。ソフトウェア導入後も解決できなくても問題ないライン。これらが共有できていれば、導入はスムーズに進むでしょう。

4.システム導入で、全てが解決されるわけではない

「ソフトウェアやシステムを入れて全て解決」ということは、ありえません。あくまで自社で導入を開始して「効率化の土台ができる」というのが導...