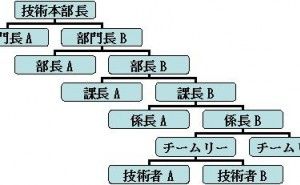

1. 従来の技術系組織

大企業では意思決定が遅く、新製品開発で海外製品に勝てなくなっているようです。その原因の一つとして、図1のように組織が肥大化して7段階前後になっている例が多いようです。そこで、それを変革するためどこまで組織階層をフラット化できるか、技術開発組織に関して複数社に対してベンチマーキングした中から、理想に近いと考えられる事例の要点のみを解説します。

図1 従来の技術系組織図

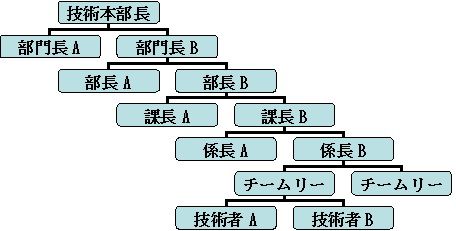

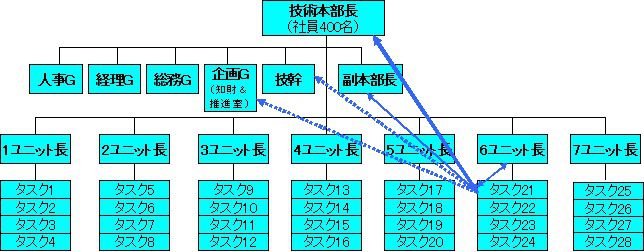

2. フラットな技術系組織A社の事例

最も理想に近いと思われた技術開発の組織形態は、数十のタスクリーダー(テーマリーダー)に強力な権限を付与した本部長直轄のフラット組織化したものでした。一部、副本部長と技師長が本部長の代行業務を担当します。ユニット長は、その他のマネジメント業務を補完します。各タスクリーダーは、本部長に直接報告(週報レベル)を行い、関係者にもコピーを送り、課題に対して俊敏に対応します。この組織の効果と課題は、次のように考えました。

- 効果1:意思決定の迅速化による開発リードタイムの短縮

- 効果2:現場モラルの高揚と動機付け効果

- 課題1:本部長の技術的専門性の高さと時間的制約

- 課題2:ユニット長の役割の明確化と動機づけ

図2 フラットな技術系組織の例

3. トヨタの技術系組織フラット化とその見直し

日本能率協会フォーラムで発表されたトヨタの組織改革事例も参考になります。それは、フラット化により「課・係」を廃止するとともに、複数の課を統合して「室」としました。同時に副部長、副課長など重層的に存在していたポストを廃止し、部長や室長、スタッフリーダーなどの組織の長は「マネージャー職」に、マネージャー職以外の主査や主担当員は「スタッフ職」と定義しました。

しかし、各グループのスタッフは30人規模のグループもあるなど、課長級リーダーが全員を管理することが難しかったようです。事業の急拡大に人材育成のスピードが追いつかなかったと報告されています。その弊害を防ぐために、係長級のポストを復活させ、彼らに一定の権限を持たせて5人程度の部下の管理や指導を徹底させています。「昔に戻るだけ、従来の経営を否定することになる。」との批判も多数寄せられたようですが、フラット化の弊害を試行錯誤しながら克服しているようです。

4. 筆者が経験した技術系組織管理

最近思い出したことがあります。筆者が勤務していた企業では、半年以内に必ずといってよいほど組織変更とレイアウト変更がありました。当時は、他社のことを知らないため、それが普通の出来事と思い込んでいましたが、他の企業に移って初めてそうではないと知りました。要するに、社内の活性化を狙った組織変更だったようです。これにより、組織および組織間の風通しがよくなり、担当者が挑戦的な仕事もできるようになっていました。もし、相性の悪い上司の下になったとしても、少しの間仕事に集中していれば、悩みは解消してしまいます。今思えば、最近多いとされるうつ病の罹患率も低かったようです。責任を持たされたリー...