【見えてきた、2030年の技術社会 連載目次】

◆ 地域社会のエネルギーインフラ

1. 太陽電池と売電

太陽電池パネルの開発は30年以上前から継続されており、すでに一部の住宅や施設での電力供給を担っています。一方でスマートグリッドやスマートメーターの実証実験が行われており、スマートホーム・スマートシティの構想も膨らんでいます。

現状での家庭用太陽電池の使い方は、発電した電力をその場で使うか、余った電力をグリッドに流して売る“売電”にするのが主流です。日本でも売電の制度をやっていましたが、グリッドでの受け入れの限界をこえたため、経産省は制度を縮小しました。家庭の太陽電池から売電をすると、グリッドの途中に不安定な電源が存在する状態になり、グリッド内の電流分布の中にスパイク状の乱れが生じます。数が少ないうちはグリッド全体で吸収できるのですが、数が増えすぎるとグリッドの制御が困難になります。そういう状況が日本で起こったものと思われます。

日本では東北の震災以降、家庭用のリチウムイオン電池や燃料電池の開発が進んでいます。世界でも同様の動きがあり、家庭用のバッテリーがここ数年で製品化されています。これがあれば、太陽光発電で余った電力を家のバッテリーに貯めて、夜間などに使うことができます。

HEMS (Home Energy Management System)という制御システムもほぼ開発が完了していて、一般のユーザーでも自宅に設置できる状況になってきました。さらに、デマンド・レスポンスのような高度な制御システムも開発されており、あとは電力会社との契約形態をどうやって作るかという課題が残っている程度です。

図1.各社のスマートバッテリー

2. 仮想発電所

家庭用太陽電池とリチウムイオン電池が製品化されたという話をしてきました。ここまでは、既存の技術の延長で、少し便利になる程度の変化にすぎないのです。

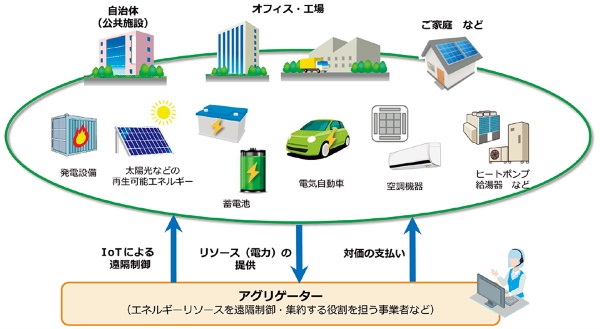

次の展開として、仮想発電所;Virtual Power Plant (VPP) という考え方があります。VPPはまだコンセプト段階で、一部で実証実験が始まっている状況です。ある程度のエリアの家や施設をグループにして、地域内の太陽電池などの発電設備と家庭用蓄電池を統合的に運用するという考え方です。各家庭の発電量と蓄電量で地域内の電力需要を賄える場合は、グリッド(電力会社)から電力を購入する必要はありません。グリッドからみれば、その地域が一つのユーザー(あるいは一つの変電所)のような位置づけにできるので、管理や契約が簡単になるというメリットがあります。

VPPの域内では、住宅に設置された太陽電池やスマートバッテリーが分散している状態なので、それを一つのシステムで運用する必要があります。これをマイクログリッドと呼びます。

図2.仮想発電所アグリゲーターのイメージ(出展:東北電力[1])

3. 電力供給のパラダイムシフト

地域内で発電した電力を融通し合って電力的には独立していることをエナジーインディペンデントと言います。しかし、細かく見れば、自分の家の電力を他人が使う、あるいは他人の車の電力を自分が使うという状況が生じることになります。よく言えば“融通し合う”、悪く言えば“勝手に使う”ということになるので、近所同士でのいざこざの原因になりかねない状況です。

そこで、VPPでは電力供給のパラダイムシフトが必要になります。これまでのように電力会社から電気を買うのではなく、地域の資産として電力が存在していて、それを住民で分配するという考え方に転換することになるでしょう。

4. 電力供給のパラダイムシフト完成とは

所有権の主張や不公平感を無くすためには、たとえば家の太陽電池パネルと蓄電池は(家に付属しているが)所有者は地域の電力を管理する事業主体にすることが考えられます。あるいは、太陽電池パネルと蓄電池はリースしているという形をとることも考えられます。そして、住民は電気代を払うのではなくて、機器のリース費用を払って、電力は自由に使うことができます。 問題になるのは、だれがVPPのアグリゲータ(事業主体)になるのか、どんなビジネス形態にするのかが何も決まっていないことです。

...