1. A3判の用紙1枚で業務の概要版を作成すること

これまでに掲載した記事の中で、

A3判の用紙1枚で業務の概要版(以下、“業務の概要版”を“概要版”と書きます)を作成することのメリットについて書きました。それらを整理すると以下のようになります。

① わかりやすい文書(読み手に内容が明確に伝わる文書)を書く力がレベルアップする。

② 記述式の問題が出題される試験、例えば、技術士第二次試験などの試験対策になる。

③ 概要版をデータベースにすることは業務を進めるうえで役立つ。また,技術者の技術の幅が広がる。

A3判の用紙1枚で概要版を作成することは技術者にとってプラスになります。そこで、これまでこのような概要版を作成したことがなかった方に向けて、A3判の用紙1枚で概要版を作成する方法を2回に分けて書きます。

解説の項目は以下のとおりです。1回目は“2項目”と“3項目”について書きます。

2.A3判の用紙1枚で概要版を作成するための作業内容

3.概要版の構成を考える

4.記述内容を考える

5.記述方法を考える

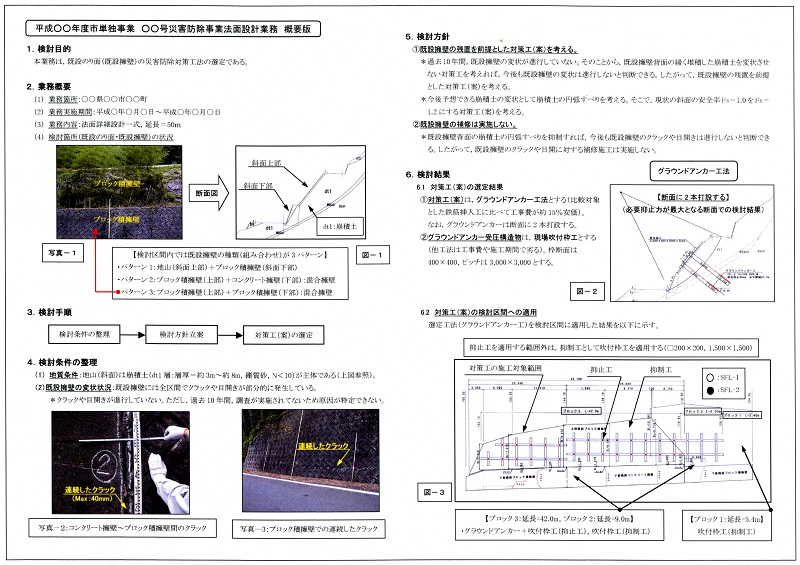

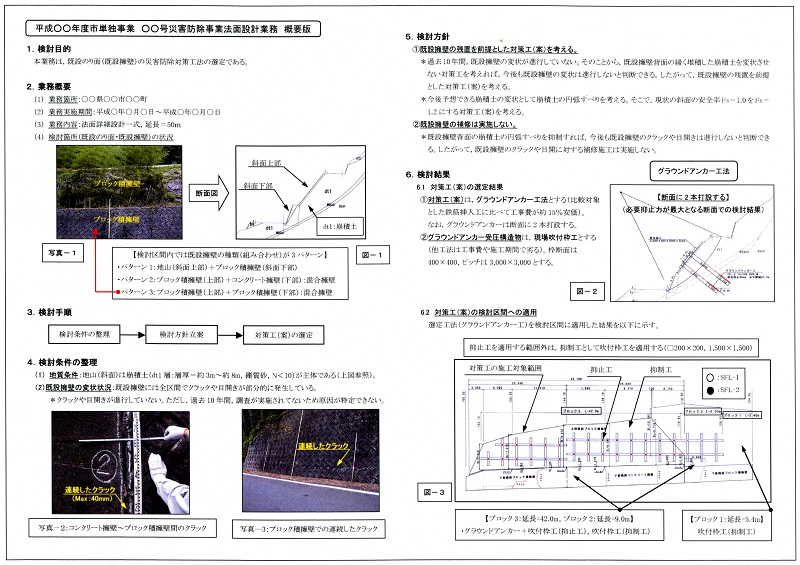

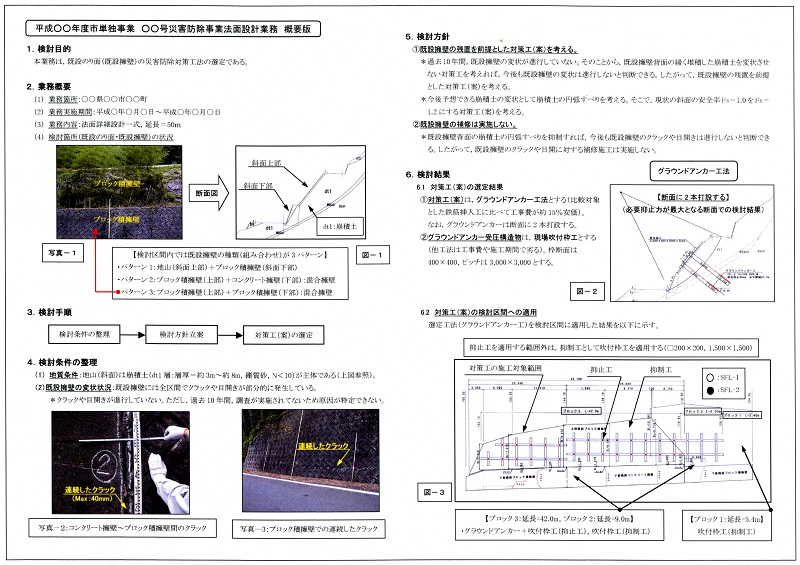

ここで、以下に、A3判の用紙1枚で作成した概要版の一例を示します(作成事例)。

2. A3判の用紙1枚で概要版を作成するための作業内容

Ⅰ:A3判の用紙1枚で概要版を作成するための構成を考える。

Ⅱ:構成に対する記述内容を考える。

Ⅲ:記述内容に対する記述方法を考える。

そこで、このⅠ~Ⅲの作業内容に基づき、A3判の用紙1枚で概要版を作成するための方法を解説します。

ここで、Ⅰ~Ⅲの作業の前に行うことがあります。それは、業務内容(業務の成果)の確認です。業務報告書などを読んで業務の開始から終了までの内容(流れ)を確認してください。業務内容が未確認だと概要版への重要事項の記載漏れなどが発生する可能性があります。

また、業務内容を確認する場合には、「業務を進めるうえで何がポイントだったのか」を確認しながら業務報告書などを読んでください。この確認をすることで概要版の構成や記述内容が考えやすくなります。

3. 概要版の構成を考える

① 用紙の使い方

A3判の用紙は2段組みで使うことを基本とします。段組みの必要がない場合には適宜用紙の使い方を考えてください。

② 項目に区分して構成を考える

大項目、中項目、小項目のように業務内容を項目に区分することで構成を考えてください。これは、業務内容をかたまりに分けて概要版に書くことです。かたまりに分けて書くことで業務内容が明確に伝わります注1)。読み手に内容が明確に伝わる構成(項目分け)を考えてください。

まず、大項目を考えてください。大項目は概要版の骨格です。読み手は大項目に沿って概要版を読むことで業務内容を理解します。作成事例では、「1.検討目的」、「2.業務概要」、「3.検討手順」、「4.検討条件の整理」、「5.検討方針」、「6.検討結果」を大項目(概要版の骨格)としました。

大項目が決まったら...