問題の原因にはたどり着いたのに「シックリくる改善案が出てこない」ことはありませんか。これは、問題の細分化が十分に行われていないことが原因です。今回は「問題を分ける・細分化する」についておはなしします。

1. 問題解決の上手い人は、何をやっているのか

問題解決のうまい人は、問題を分ける、分解する、細分化しています。これで問題の捉え方が変わります。もしも、問題に直面し、問題解決を教科書通りに進めるのならば、最初に行うことは「問題の観察」です。

「問題の観察」は、目に見えていることや、測定器などで測ると数値的に表れてくる現象を捉えることを指します。そして、観察をさらにつづけると、その現象を「分ける」ことができるようになります。

2. 細分化が進めば進むほど、問題解決がスムーズになる

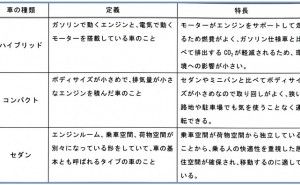

例えば「作業ミスをした」という問題でも、よくよく観察をしてみると

・書類を取り間違えた

・書類が分けられていなかった

・似ている書類が他にもあった

など、ミスをする理由を「分ける」ことができるはずです

そして「なぜ?作業ミスをした?」と考えるより

・なぜ、書類を取り間違えた?

・なぜ、書類が分けられていなかった?

・なぜ、似ている書類が他にもあった?

と考えた方が、原因追及が容易になることでしょう。

多くの問題では、このように現象を観察することで、複数以上の要因に「分ける」ことができ、細分化が進めば進むほど問題解決がスムーズになります。また「書類を取り間違えた」といったことも、さらに分解をすると、より詳細な情報が得られます。

例えば

・書類を見る動き

・手を伸ばす動き

・目的の書類に指を当てる動き

・目的の書類を摘まむ、持ち上げる動き

・書類を確認する行為

このように分解を進めると

・なぜ、見間違えたのか?

・なぜ、選び間違えたのか?

・なぜ、間違えに気付かなかったのか?

など、問題解決に向けた視野が広がり、問題原因の追及を効率的に進められます。

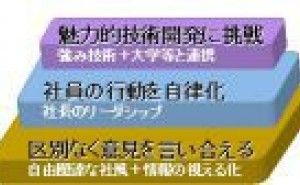

3. 問題解決にはアプローチの「しかた」が大切

問題解決のご支援をさせて頂くと「問題を大きく捉えすぎているなぁ~」と感じることが少なくありません。問題解決を効率的かつ効果的に進めるためには「分ける」「分解する」を繰り返しながら、問題の細分化を行い、根本的原因に近づくような、思考や対話を進めることが大切です。

そう、問題解決にはアプローチの「しかた」が大切。そして、この対話や思考をファシリテーションするには「なぜ?なぜ?なぜ?」を繰り返す【なぜなぜ分析】を思考ツールとして使うと良いでしょう。

【なぜなぜ分析】には、いくつかのルールがあり...