前回のその2に続いて解説します。

3. 過酷な環境下で会社を辞める技術者

このような状況下でどのような取り組みをしたのか、ひとりの技術者にフォーカスして話を続けたいと思います。

リーダーとして活躍してほしいのだけれども、なかなかリーダーを任せることができないという評価だった、入社5年目の小森さんです。当時、倒れる人や会社を辞める人が続いており、彼も会社を辞めようと考えていました。

小森さんは責任感が強く、与えられた仕事はきっちりと終わらせていて、彼の上司やその上のマネジャーは彼をプロジェクトリーダーにしたいと期待していたのですが、個別に面談すると考え方が後ろ向きで、いまいち任せるわけにはいかないという判断になっていました。私も彼と話をしたのですが、彼の口から出てくるのは次のようなことばかりでした。

「人に頼むよりは自分でやった方がずっと早い」

「開発を進めるには自分が頑張るしかない」

「会社も上司も同僚も、誰も助けてくれない」

「誰よりも仕事しているのに評価してくれない」

「2年以上も改良や設計変更とかばかりやっている」

「育ててくれる人も仕組みもない」

「先輩2人は会社を辞めて、同僚の1人は倒れた」

「自分ももう限界で辞めたいと思ってる」

最初は、期待されているのに会社や上司への不満ばかりで残念だなと思ったのですが、よくよく話を聞くと、コロコロ変わる指示や突如発生するトラブルにも対応し、納期順守のために深夜や休日まで残業して、何とか顧客に迷惑をかけることは避けようとがんばっていて、彼自身の問題というよりも、彼が置かれている環境に問題があることがわかってきました。

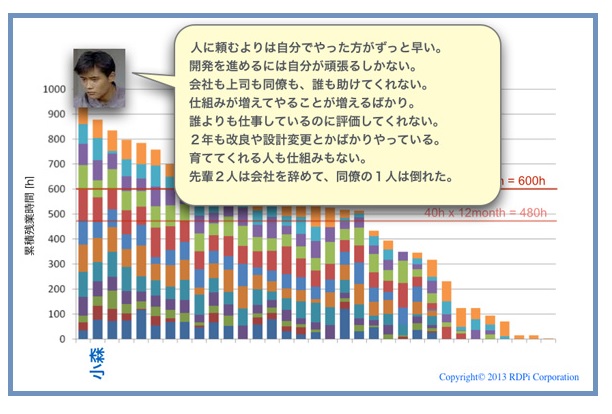

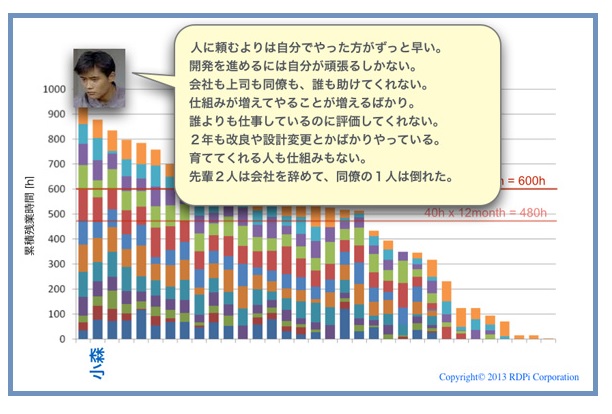

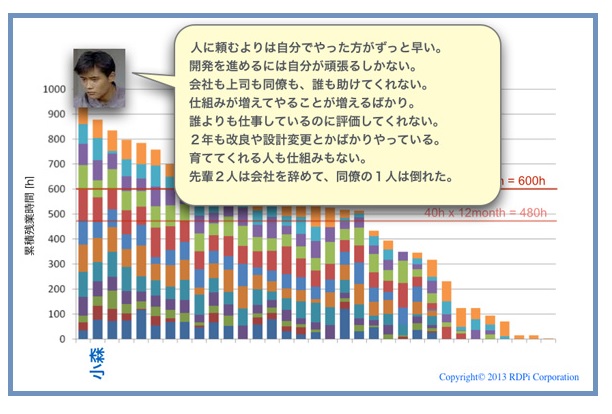

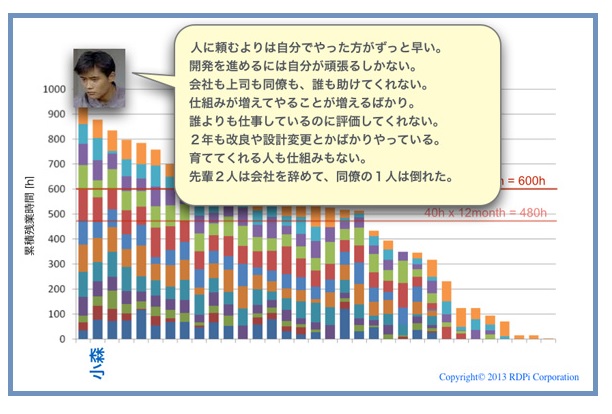

図75. グループメンバーの残業時間

このグラフは、彼が所属しているグループの技術者全員32人の1年間の残業時間です。月別に色分けしてあります。このグラフを見ると、1年間の累積残業時間が600時間以上になるメンバーが、32人のうち11 人もいることがわかります。600時間というのは、毎月5 時間もの残業を1年間続けるというかなり問題のある状況といっていいでしょう。小森さんは、このグループの中でも2番めに多い残業時間であり年間900時間近くにもなっていました。毎月70〜80時間の残業をしていたということです。このような状況で前向きな気持ちになることを期待するのは無理です。

4. 開発を通じて技術者を育てる取り組み

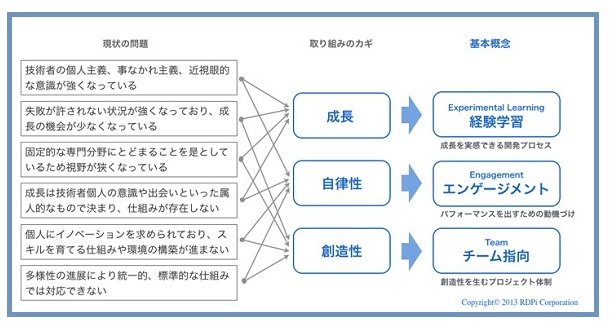

入社5年目くらいのリーダーになることを期待されている技術者は、ほとんどが小森さんのような状態で、開発組織全体も前回の図74のような状態だったため、事業部長はこのままでは破綻するという強い危機感を持っていました。

そのため、プロジェクトマネジメントの仕組みなどの改善と並行して、リーダーを増やすための活動にも取り組むことになりました。開発業務を通じて技術者が成長を実感できるようになることが狙いです。

取り組みのポイントとなったのは、従来から実施していた、各人のキャリプラン作成、傾聴などのトレーニング、座談会などといった開発プロジェクトとは別の活動ではなく、開発プロジェクトそのものが技術者一人...

図75. グループメンバーの残業時間

図75. グループメンバーの残業時間

図75. グループメンバーの残業時間

図75. グループメンバーの残業時間 図75. グループメンバーの残業時間

図75. グループメンバーの残業時間 図76. 技術者を育てるための3つの考え方

図76. 技術者を育てるための3つの考え方