日本中小製造業の労働生産性問題

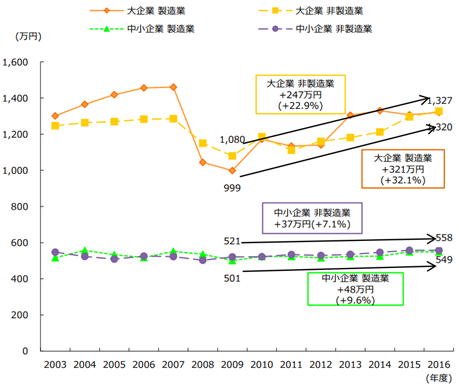

日本中小企業の生産性が低いといわれます。図1で示すように一人あたりの付加価値額を比較すると、明らかに大企業より低いのが分かります。

図1.企業規模別労働生産性(一人あたり付加価値額)の推移

引用:財務省「法人企業統計調査年鑑」

しかしこれは中小企業従事者がサボっているとか、能力が低いことを意味しているわけではありません。同図での定義を見ると、付加価値額=営業利益+(給与総額+福利厚生費)+動産・不動産貸借料+租税公課+減価償却費、であり、要するに売上から変動費を除いたような金額です。変動費は購入する部品・材料費がほとんどですから、これを下げれば自社の付加価値が上がる代わりに、納入業者の付加価値が下がります。つまり売上を上げるしかありません。

売上は単価×個数で、不要なものを多く作っても仕方がありませんから、結局のところ単価を上げることが付加価値向上の方法になるわけです。

ハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)とは

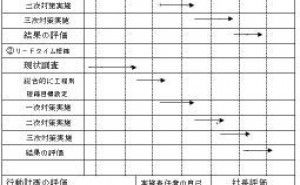

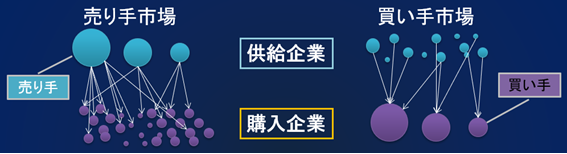

売り手市場・買い手市場などと良くいわれますが、どのような状態を指しているのでしょうか?図2左のように供給企業(売り手)が少なく、多くの購入企業(買い手)がどうしても欲しければ、他の買い手より高い値段でも買おうとして価格は上昇しがちで、これが売り手市場です。一方図右のように売り手がたくさんいて、買い手が少なければ、買い手はより安い売り手を探して買うことができ、売り手は何とか同業者ではなく自分から買ってほしいので、価格は原価ギリギリまで、場合によっては原価を割っても売ろうとします。これが買い手市場で、定性的には良く分かる話です。

図2.売り手市場と買い手市場

ドイツの経済学者であるハーフィンダールとハーシュマンは、この買い手と売り手の関係を定量化するために、各社の市場占有率の2乗和を比較する指数を提唱し、これをハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)、あるいは略してハーフィンダール指数と呼びます。買い手側の二乗和が大きければ買い手市場、売り手側の二乗和が大きければ売り手市場です。

言葉では分かりにくいので、事例で説明します。

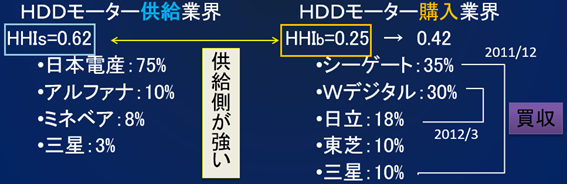

ハーフィンダール指数の事例(ハードディスクドライブ用モーター)

ハードディスクドライブ(HDD)業界はプレイヤーが少ないので、HHIの計算が簡単です。2010年時点で図3のようにハードディスク回転用に使われるモーターの供給会社は日本電産、アルファナ、ミネベア、三星の4社、購入会社はシーゲート、ウェスタンデジタル、日立、東芝、三星の5社でした。この時点でのHHIは各社の市場占有率二乗和を合計して、供給側(売り手)が0.752+0.12+0.082+0.032=0.62、購入側(買い手)が0.352+0.32+0.182+0.12+0.12=0.25であり、売り手市場であったことが分かります。企業数が1社しか違わないのに、指数が大きく違うのは日本電産のシェアが75%と非常に高いためであり、価格決定に大きな力を持っていると予想して良いでしょう。

図3.HDD用モーターの競争関係

ところがHDD業界は競争環境が激しく、2011年にシーゲートが三星を、Wデジタルが日立を買収して、東芝を含めた3社体制になりました。すると購入側3社のシェアがそれぞれ45%、48%、10%に、HHIも0.452+0.482+0.12=0.42と変化しました。供給側HHIよりはまだ小さい売り手市場ですが、M&A実行前に比べるとだいぶ拮抗した状況になったことが、定量的に理解できます。

いまふと気になったのですが、HDDを使うパソコンメーカーは大手だけでも十社以上、中小を入れると無数に近いほどあるのに対し、HDDメーカーは5社から3社ですから、圧倒的な売り手市場だったはずなのに、どうして価格競争が激しかったのでしょう?SSDやフラッシュメモリーといった新形態との競争も加味して考える必要がありそうです。

中小企業が付加価値をあげる方法

ちょっと遠回りしましたが、上記事例を参考にして、中小企業が付加価値を上げる、すなわち出荷価格を上げる方法を考えてみると、要は売り手側のHHIを上げて売り手市場にすれば、価格下落圧力から逃れることができるはずです。

つまり同じ業界、製品分野の同業他者を減らすことであり、具体的には次の3つの案が考えられます。

(1)技術・技能を極める:例え同じモノでも、技術・技能を徹底的に磨いて飛び抜けて精度が高い、不良が少ないといった独自色を出すことで、競合は競合でなくなります。しかし通常は他社もぼーっとしていないので、この路線で勝ち切ることは容易でありません。

(2)技術以外の...