今回は事例として

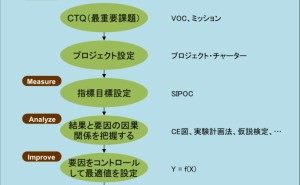

TRIZ を実際に使用した DfSS(Design for Six Sigma) のグリーンベルト・プロジェクトを紹介します。今回の事例はオーソドックスに技術的問題解決のために TRIZ を使いました。DfSS のプロジェクトは主に DMADOV フレームワークを使います。TRIZ は A(Analyze)フェーズで、コンセプト・エンジニアリングのツールとして使いました。以下の事例では技術的な詳細については触れませんが、TRIZ を含め、DfSS で使うツール類がどのように繋がっているのかを中心に説明します。

1. プロジェクトの背景

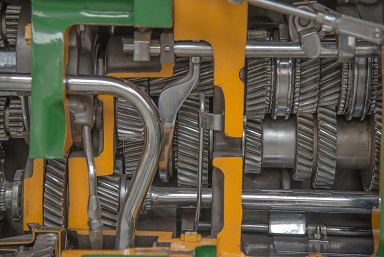

従来客先に納入していた大型モータを制御する装置は、装置を冷却するために水冷システムを使用していました。冷却効率の高い水冷システムを採用することで、制御装置自体は小型化できたのですが、一方で液体の循環装置を外部に設置する必要があったり、またメンテナンスや廃液の処理問題があったり、環境的にも問題がありました。そこで新たにプロジェクトを開始し、装置の出力容量と大きさは現状を維持しつつ、メンテナンスが不要の空冷システムによる新しいモータ制御装置が開発できるかどうか、検討してみることになりました。

2. D(Define/定義)フェーズ

Define フェーズでは以下のツールを使いました。

- プロジェクト・チャーター

- VOC(Voice of Customer)/Affinity Diagram

- SIPOC

- Thought Map

- RASCI Matrix

まず、プロジェクト・チャーターを作って、大まかにプロジェクトの概要と、スコープ(プロジェクトの範囲)、日程、コストを把握しました。プロジェクトの始めから詳細な事柄までは分からないので、プロジェクト・チャーターはプロジェクトの進行に応じて詳細な内容を付け加えていくことにしました(但しプロジェクト承認事項は変えられません)。

次に VOC として、関係者から意見や要望、従来製品の問題点などを徹底的に聞き出しました。聞き出した内容は Affinity Diagram を使って、さらに「顧客/関係者が期待するプロジェクトの成果」としてまとめました。

SIPOC はこのプロジェクトの大まかな手順(プロセス)と、主な生成物を簡潔に表現するために使いました。SIPOC は上級管理職や外部の人たちとのコミュニケーションの道具として欠かせないツールだからです。

Thought Map はプロジェクトのためのプログラムのようなものです。Thought Map を使って、どのような問題を解決するために、どのようなツールを、どのような順序で使っていくのか、前もって把握しておきました。なぜならグリーンベルト認定候補者は、まだツール類の繋がり(ツール・チェーン)がよく分かっていないので、Thought Map を作ることで、候補者はこれからやらなければならないこと、つまりプロジェクトの全体像が前もって把握できるからです。

プロジェクトの全体像を把握したあと、RASCI Matrix を使って、プロジェクトの各段階に関わる関係者をすべて洗い出しました。

3. M(Measure/要求仕様の評価)フェーズ

Measure フェーズでは以下のようなツールを使いました。

- AHP(Analytic Hierarchy Process)

- QFD(レベル1)

AHP を使って、先に VOC/Affinity Diagram でまとめた顧客要求項目それぞれについて、優先順位を付けました。顧客が要求する内容のすべてが等しく重要、というわけでは無いからです。優先順位をつけることで、限られた時間や資源を、より重要な項目に先に割り当てることが可能になります。

顧客要求項目と、AHP で決めた優先順位を QFD に移し、QFD を使ってさらに詳細な技術要求仕様に落とし込みました。QFD を使うことで、技術的な仕様それぞれの項目についても優先順位をつけることができました。

さらに QFD を使えば、技術要求仕様から設計仕様に落とし込むことができるのですが、その前に設計コンセプトを決定する必要が出てきました。そこでさらに QFD を使うのはやめて、まず Analyze フェーズに移り、TRIZ を使ってコンセプトを見つけることにしました。

4. A(Analyze/分析)フェーズ

Analyze フェーズでは以下のようなツールを使いました。

- TRIZ

- Brainstorming

- Pugh Matrix

- QFD(レベル2)

- CTQツリー

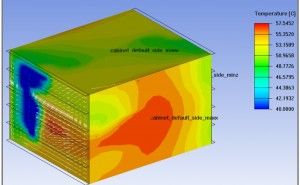

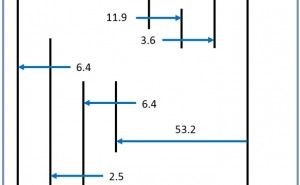

先の Measure フェーズを通じてかなり細かいところまで技術的な仕様を理解したところで、TRIZ を使って設計コンセプトをいくつか洗い出してみました。TRIZ の 39 矛盾パラメータのうち TRIZ ツールに入力した項目は、次の2点です。

17: 温度の改善

36: 装置の複雑度の改善

そして TRIZ ツールから出てきた発明原理は、次の3点です。

2: 分離原理

16: アバウト原理(少しだけ少なく、少しだけ多く)

17: 多次元移行原理

この 3 つの発明原理を基に、チームで Br...