【業務改革を実現する問題解決技法 連載目次】

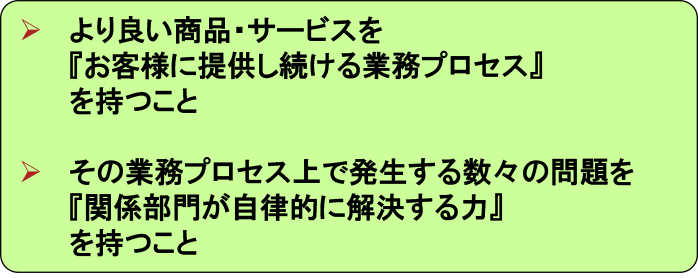

前回のその9に続いて、解説します。競争環境の中で優位に立ち、業績を向上させるためには、下図1の2点が重要です。

図1 業績向上のポイント

ここで『自律的に解決する力』とは、上からの指示ではなく、当事者が主体的に動いて自ら問題解決に当たる力です。この力が浸透することが会社力・組織力・現場力となります。「自ら問題解決に当たる」という意識やその潜在能力を持つ社員は、どの会社でも多少はいるはずです。しかしその個々の力が、会社力・組織力・現場力となるためには更に必要なことがあります。

1つ目は「実際にできること」です。いくら優秀な社員であっても、意識を持っているだけ・潜在能力を持っているだけでは実行できません。方法論を学びそれを実践して体得していくことが必要です。そのためには、改革リーダーになってほしい社員には、方法論を学んでもらわねばなりません。方法論自体は難しいものではありませんが、これを学んでおかないといくら優秀な社員であっても、進める上で迷いや手戻りが多く、ゴールに到達できません。

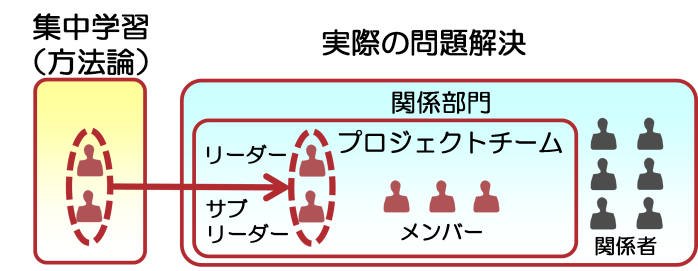

まずは問題解決の方法論に関する書籍やセミナーを活用して必要な『知識・手法』を一通り学習します。1~2日程度の集中学習をする方が効果的です。また1人だけで学習するのではなく、2~3人で共同学習を行い、疑問点などを話し合いながら解決していく方法がベターです。

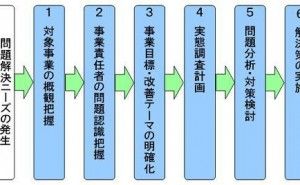

書籍やセミナーでの学習は頭の中での理解に過ぎませんので、さらに実際に体得して行く必要があります。企業には解決したい問題がいろいろあると思いますので、それを解決するためのプロジェクトチームを編成します。方法論を学習した者がリーダー・サブリーダーとなり、更に関係部門のキーパーソンがプロジェクトメンバーになります。リーダー・サブリーダーはこれらプロジェクトメンバーを巻き込みながら実際の問題解決に取り組みます。

プロジェクトを進めて行く過程で、リーダー・サブリーダーは学んだ方法論を実際に活用しながら体得します。プロジェクトメンバーはリーダー・サブリーダーの説明や振る舞いを通して方法論を学習することになります。下図2のようなイメージになりますが、できれば経験ある助言者がプロジェクトチームをサポートすると良いでしょう。

図2.チームでの課題解決プロジェクト進行

2つ目は「実行できる人材の数」です。優秀な社員1人~2人が方法論を学びそれを実行できても組織の力とはなり得ません。理想は全員ができることですが、まずは、社員の2割...

![[エキスパート会員インタビュー記事]半導体業界の改革者、技術とビジョンの融合(友安 昌幸 氏)](https://assets.monodukuri.com/article/jirei/2239/12c5f9da-5e37-476e-866e-51c115f17770-thumb.png?d=0x0)