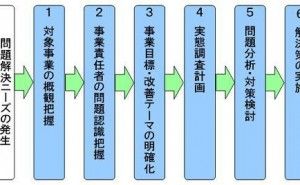

【業務改革を実現する問題解決技法 連載目次】

1.対象事業の概観把握

前回のその1、全体像に続いて、今回は、事業の概観把握です。問題解決を行い業務改革を実現するためには、関連部門のキーパーソンを集めてチームで検討を進めることが必要です。例えば『納期短縮』のような部門横断テーマの場合、営業・生産・購買のような主要部門から、問題意識が高く改善意欲のあるキーパーソン数人を集めます。これらのメンバーは自部門の周囲については当然熟知しています。しかし、事業における他部門の位置づけや各部門間の関係、更には外部環境については知らない部分が多いし、知っているつもりでも誤りが多いものです。

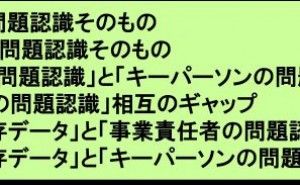

購買部門とサプライヤーや生産部門との業務の仕組みについては、営業部門の人はあまり知りません。営業部門と顧客や生産部門との業務の仕組みについては、購買部門の人はあまり知りません。また討議中に、各自が日頃馴染んでいる表現や略語で発言することがよくあります。そのような状況になると、同じ事柄について討議していても話しが噛み合わずに、検討がなかなか前に進まなくなります。

そのため業務改革のスタートにあたっては、関係する事業全体の枠組みについて、メンバー全員で認識を合わせ、まず使う言葉を合わせておくことが必要です。これを怠ると各メンバーの意見は、自分の知っている範囲や得意なことに偏りがちで、いつまで経っても全体合意に漕ぎ付きません。そこで有効なのが『事業概観図』です。顧客・サプライヤー・社内業務プロセスなど、改革テーマに関係する事業の環境を1枚の図で見える化し『鳥瞰』できるようにします。

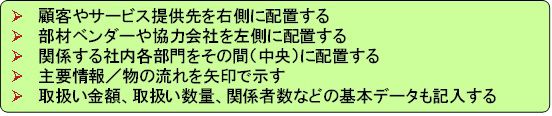

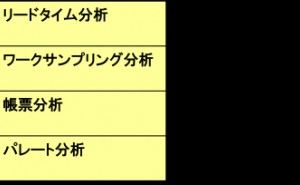

2.事業概観図の作成手順

以下のように簡単ですが、『模造紙』や『ホワイトボード』に大きく作成するのがコツです。

これをキーパーソン全員の共同作業で行います。簡単ではありますが、意外とすぐには正確に作れません。その理由は、日頃、自分の業務を会社や事業部といった全体感の中で考えている人が少ないからです。

3.事業概観図作成によるメリット

私の実際の経験から言えることは、どの企業でも、事業概観図を作ってみるとメンバー全員が「こうなっているのか」という顔になります。作ってしまえば簡単なものですが、その作成過程も含めて以下のようなメリットがあります。

(1)各メンバーは、他部門や事業全体について、今までの自分の理解が曖昧であったことに気付...

![[エキスパート会員インタビュー記事]半導体業界の改革者、技術とビジョンの融合(友安 昌幸 氏)](https://assets.monodukuri.com/article/jirei/2239/12c5f9da-5e37-476e-866e-51c115f17770-thumb.png?d=0x0)