1. 書き手の考え方で結果が異なる

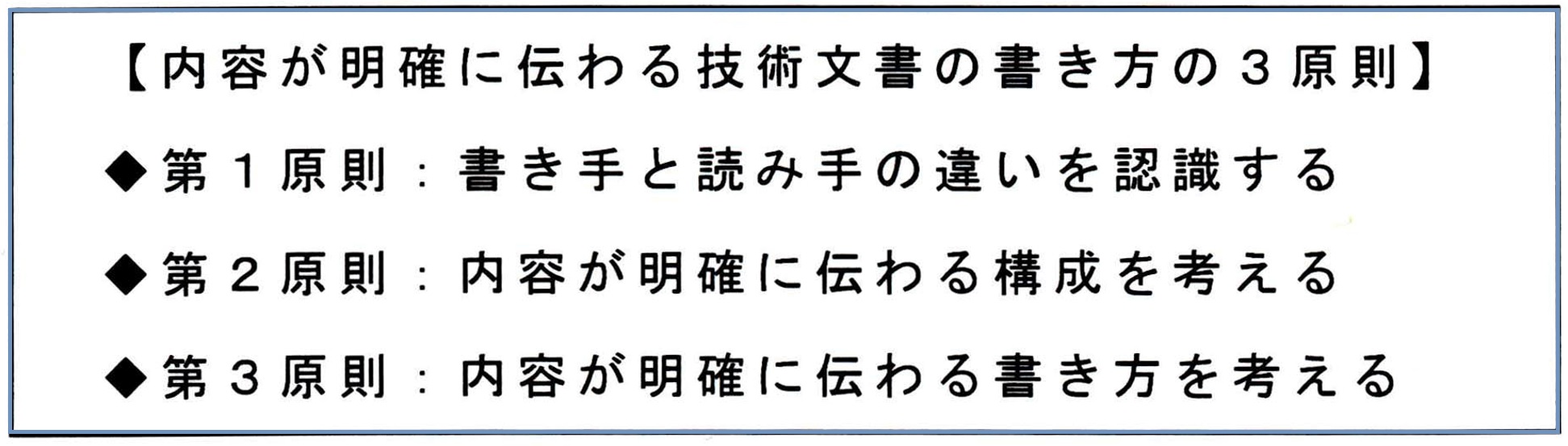

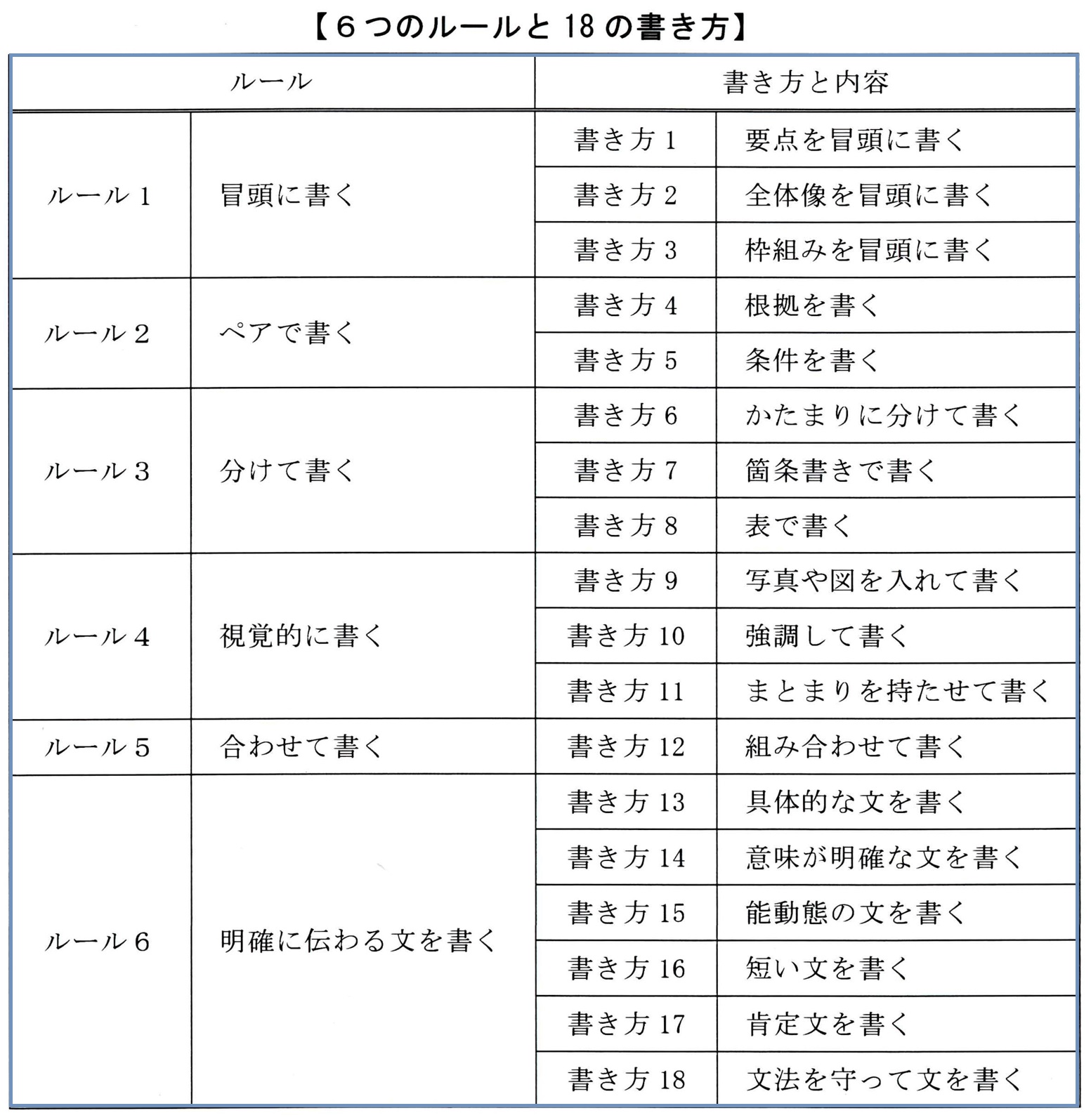

以前、弊社が講師を務めたセミナーを受講された方の中で希望された方に技術文書の添削問題を解いていただきました。添削問題とは、内容が明確に伝わらない書き方で弊社が書いた地球温暖をテーマとした技術文書(A4判1枚)を、セミナーで学んだ下図の「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則」と「6つのルールと18の書き方」を使って内容が明確に伝わる技術文書に修正する問題です。

3名の方が添削問題を解くことを希望されました。この3名の方が「書き方の3原則」と「6つのルールと18の書き方」に関する同じ解説内容を聴いたにもかかわらず添削結果は三者三様でした。「書き方の3原則と6つのルールと18の書き方」の使い方を3人の方がそれぞれ考え技術文書を修正したので三者三様という結果になりました注1)。「書き方の3原則と6つのルールと18の書き方」という書き方の同じ道具でもその使い方に対する考え方は書き手によって異なるということです。

「読み手のことを考え、『書き方の3原則と6つのルールと18の書き方』を使ってどのように修正しようかと考えることが面白かった」という感想を書いた方が1名いたことが印象に残っています。

注1):「6つのルールと18の書き方」では、18の書き方の考え方を理解していただければこれらの書き方をどのように使っても構いません。18の書き方を組み合わせて使っても構いません注2)。

注2):「書き方を組み合わせて使う 内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その29)」を参照

2. 3つのことの関連性

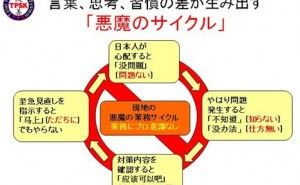

「1.書き手の考え方で結果が異なる」で書いたように「書き方の3原則と6つのルールと18の書き方」という道具の使い方は書き手によって異なります。同じ道具であっても書き手によってその使い方が異なることが技術文書を工夫して書くことにつながります。つまり「読み手に内容を明確に伝えるためにこれらの道具をどのように使おうか?」と考えることが技術文書を工夫して書くことにつながります。

読み手のことを無視して頭の中にあることを技術文書として単に書き出すだけでは「技術文書を書くことが面白い」という意識にはなりません。「読み手の存在」「技術文書を工夫して書く」「技術文書を書くことが面白い」の3つのことは以下のように関連しています。

「読み手の存在の認識」➡「『書き方の3原則と6つのルールと18の書き方』を使って技術文書を工夫して書く」➡「技術文書を書く面白さを知る」

【参考】弊社が講師を務めるセミナーや社員研修では、「技術文書を書く面白さを知る(技術文書を工夫して書く)」について詳しく解説しています...