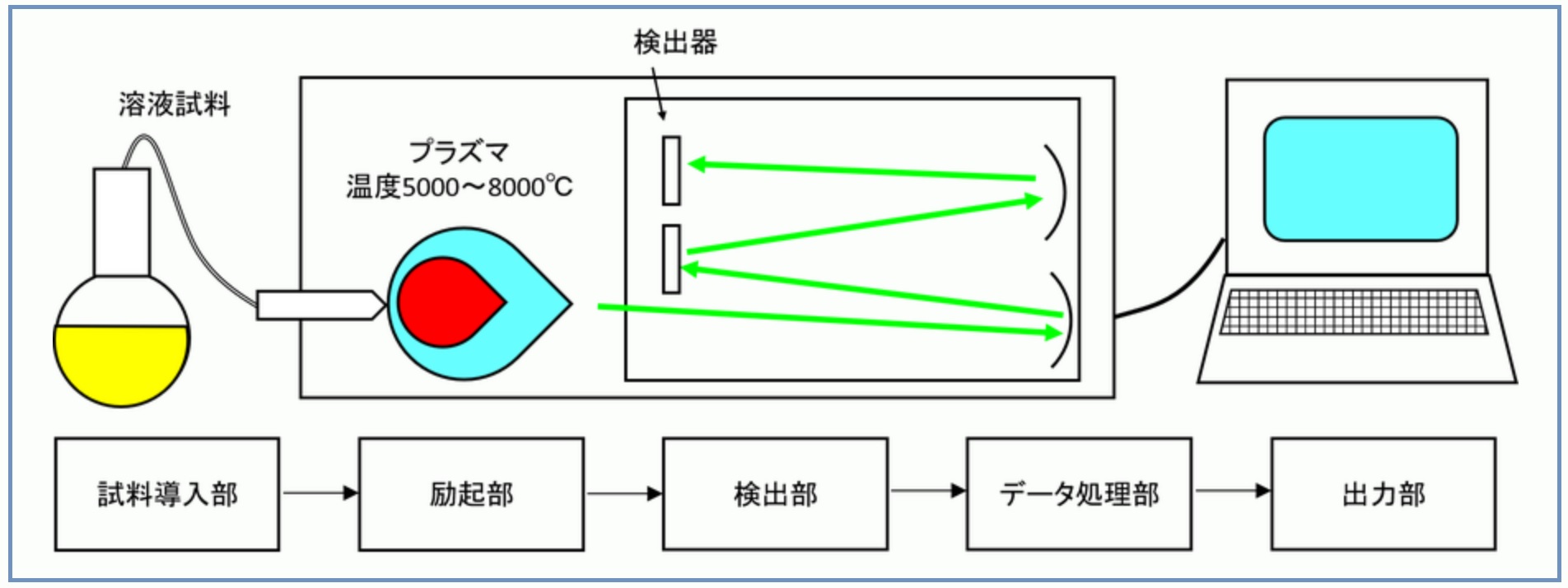

1. ICP-AESの構成

元素分析として広く使用されているICP-AESの構成を下図に示します。ICP-AESでは試料を酸などの溶液に溶解して分析します。この溶液試料を5000~8000℃のプラズマ中に噴霧することで試料に含まれる元素を励起させ、発光スペクトルを出します。この発光スペクトルを各波長ごとに分光、回析させます。波長は各元素によって決まります。そして、各元素(各波長)ごとに発光スペクトルの強度を測定して定量分析を行います。

図.ICP-AESの構成

2. 試料溶解

金属材料をICP-AESによって分析する方法は鉄鋼材料、非鉄材料ともにJISにより規格されているものがたくさんあります。鉄鋼材料を例にとると、分析対象の元素によって試料を溶解する試薬などが決められています。ICP-AESにおける試料溶解の大まかな流れは①試料準備、②洗浄、③秤量、④分解、⑤希釈となります。

① 試料準備

試料は溶解するので形状に特に制約はありません。しかし、比較的溶解しやすいように塊よりも、薄板、ワイヤー、粉末などが良いです。またこれらの形状でない時はボール盤などで切削加工した時の切り子などを使用すると早く溶解します。

② 洗浄

洗浄はアセトンやエタノールなどの有機溶剤などで行います。いわゆる脱脂洗浄が中心になります。しかし、汚れが大きい時などは塩酸などの酸洗浄が必要になります。酸洗浄する時は試料が早く溶解するので、事前に重量を秤量しておくとよいです。

③ 秤量

JISでは分析する試料重量はほとんどの場合0.5gと規定されています。ICP-AESの装置としてはそれより重量が変化しても測定できますが、分析結果の統一性などを考慮すると0.5gに合わせるのが良いです。実際には0.50±0.05g程度となります。秤は0.001(1mg)測定できる電子天秤が良いです。

④ 分解

鉄鋼材料を分解する場合、多くは塩酸と硝酸の混合酸(王水)にて試料を分解(酸溶解)します。塩酸と硝酸の割合は塩酸1:硝酸1や塩酸3:硝酸1があります。また、そこに水を加えることもあります。この時の酸の量は25mL程度です。酸の中に試料を入れて加熱していきます。また、硝酸は鉄の表面を酸化させる作用があります。表面が酸化されると分解が遅くなるので、塩酸や水を加えます。多くの成分は王水によって鉄とともに溶解します。しかし、個別の元素については溶解しにくいものもあるため、それらはろ過して別途溶解する必要があります。

⑤ 希釈

試料を分解したときは約25mLの王水溶液です。これに水を加えて100mLにします。これにより試料中の元素の濃度を算...