今回は、ある技術者の変身のお話です。半年前まで営業の下請け的に開発するのが仕事だと思っていた技術者が、顧客の潜在ニーズを先取りする方法を身に着けて新規企画すること成功したあるきっかけとは?主人公はAさん。大企業の研究開発部門の技術者です。Aさんは三十代半ば。それまで開発→研究と異動されたキャリアを持っています。私とAさんの出会いは私の主催する技術マーケティング研修においてです。技術マーケティング研修では「顧客要望対応は減益を招く罠」であると説明します。そのため、顧客の(顕在)要望に対応して開発してあげるのを「原則禁止」します。

なぜ顧客の顕在要望に対応することが減益を招くのか、といえば、顧客が言うことに対応すれば手間がかかりますが、大した進化にはならず、そのため知財が取れずに事業をすることになるため、競争を招くからです。しかし「原則禁止」になると問題があります。多くの受講者が顧客要望に対応することが開発であると思っているからです。真面目な技術者(または営業)の方ほど、顧客の要望をよく聞き、それに対応することを仕事だと思っています。また、営業の声が大きく逆らえないため、営業の言う顧客要望対応をすることが技術者の仕事になっている、という会社もあります。

多くの会社では、声の大きな営業の人は出世します。実権も伴うため、営業の要望には逆らえない、という技術者も多いのではないでしょうか。そんな習慣がある会社に入社した若手技術者は、「仕事とは営業の言うことを聞くこと」と思っておられる方も少なくないでしょう。Aさんも例外ではありませんでした。そのため、研修受講者は「その通り、営業の言うことを聞いていても利益は上がらない」と思う一方で「ではどうすれば良いんだろう」と思っていることが多いです。どうすればいいと思いますか?

1. 顧客の潜在ニーズ(潜在課題)を探せ

声の大きな営業が言う顧客の顕在要望に対応する代わりに、技術者が何をすれば良いのか?

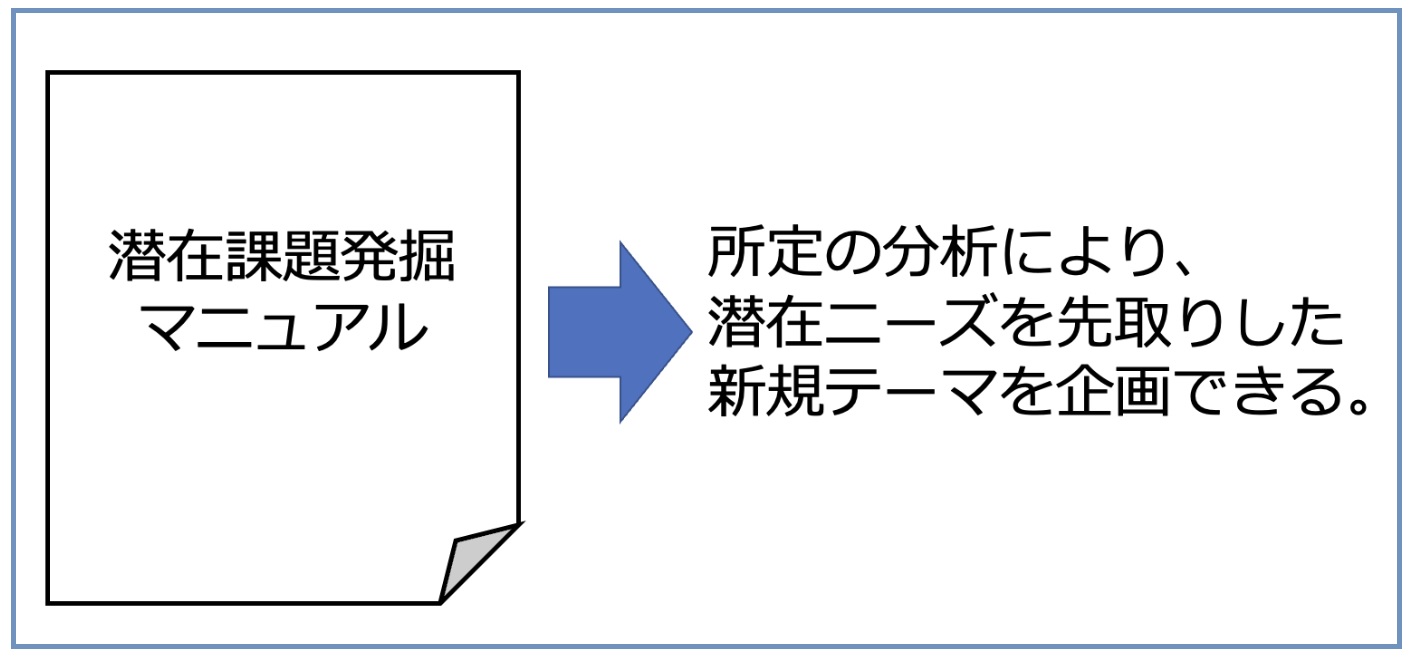

それは、顧客の潜在課題・潜在ニーズを先取りすることです。しかし「潜在ニーズの先取り」といっても受講者は、はじめはピンときません。そのため、技術マーケティング研修では、潜在課題発掘マニュアルというマニュアルを使用します。

研修内でマニュアルの使用方法を説明し、それに沿って所定の分析をしてもらうのです。分析方法は業種や対象の顧客によって異なりますが、概ね顧客課題をよく調査することによって行います。「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」(孫子の兵法)と言いますが、これと同じです。

お客様をよく知らずしてそのニーズを先取りすることなどできるはずがありません。潜在課題発掘マニュアルにはその方法が記載されているため、受講者はそれに沿った分析ができます。

さて、Aさんの話に戻ります。Aさんは、技術マーケティング研修で、自社技術の用途探索と潜在ニーズの先取りに取り組まれました。私から見ると、Aさんは十数人の受講者のお一人でした。正直に言えば研修中に特別目立った受講生というわけではありませんでした。

しかし、研修終了後半年。技術マーケティング活動の状況を把握するフォローアップでAさんの発表をお聞きしたのですが、Aさんの発表は居並ぶ発表者の中でも群を抜いていました。というのは、一人では到底できないと思われる調査をやってのけ、非常に説得力のある提案をされたのです。

どうすごかったのか、具体的に説明します。一般的に、どんな人でも楽をしたいものです。「これをやれ」と指示されても手を抜きたくなるのが人間です。技術マーケティング研修の受講者も同じで、形だけの成果を出そうとする方もいらっしゃいます。

サボり防止のため、マニュアルでは「200件程度の特許を読み込んでください」と指示してあります。この200件には理由があります。読み込みボリュームで調査の精度を確保しつつ、一方で研修負荷を軽減するバランスが200件になっています。

2. 潜在ニーズを先取りするためのAさんの行動とは?

しかし、Aさんの調査はその指示を大きく超えるものでした。そして、その結果も出していました。潜在ニーズの明確化、競合技術の特定に加えて自社の技術との相違点(差異化ポイント)の把握まで、調査に基づいて説明をされたのです。

Aさんは言いました。「関連する1400件の特許を読み解いた結果、顧客の課題は◯であることがわかりました。これを解決する当社技術には△があります。競合企業にはA社があり、A社技術と当社技術の相違点から、✗の点で有利であるとわかりました。」理路整然、立て板に水、このような形容が当てはまる話しぶりでした。

私は200件を大きく超える1400件を読んだということで、その作業量に驚きました。よくそこまでやったな、という感覚です(半導体などの特許が多数関係する分野では千件単位の処理をすることはありますが、A社の業種では普通数十件単位でした)。

驚いたのは私だけではありませんでした。A社社員の方も驚いていたのです。しかし、私が調査件数に驚く一方で、A社の社員の方の驚きは別の理由にありました。

なぜかと言うと、Aさんの発表したテーマが、今までA社では全く検討されたことのない新規テーマだったからです。

知らないマーケットでの新規用途にも関わらず、顧客がどんな会社でどんな潜在ニーズを持っているかが詳細にわかり、競合の企業も商品も詳細に分かっている。潜在ニーズを解決する自社技術の差異化要素も把握されている。そんな発表をA社社員は今まで聞いたことがなかったのです。

A社社員の多くは「自社の技術がこんな用途でも使えるのか、新規事業の可能性があるかもしれない」と思ったに違いありません。

3. 潜在ニーズ先取りテーマ 期待に対してAさんは

「このテーマはやるんですよね?」という問いかけがA社の幹部からありました。この問いかけに、まだ管理職ではないAさんは「私の一存では決められませんが、やるのであればできますよ」とフラットな対応をされていました。

一瞬、虚をつくような空気感でした。企画の出来栄えからはAさんがやりたいんだろうと思いましたが、実のところそうではなかったようです。話しぶりからは、所定の分析をすればここまでできるんだ、という技術者、いや技術マーケッターとしての矜持(プライド)を感じました。

私は、技術マーケティング研修の講師として受講者の皆さんにその方法をお伝えしているのですが、正直言って想像以上の成果だと感じました。マニュアルを大幅に超える作業量に驚いたというのもあるのですが、それ以上に、調査や分析...