日本では「生産性」向上の話で持ちきりです。しかし、今行われている議論はそのほとんどがイメージ先行で、実際の取り組みに繋がらず効果を出すところまで到達できていないのが現状です。その理由は7つに集約することができるのですが、今回は特に「生産性と効率の違い」を取り上げてみたいと思います。

企業の目的を一言で言うならば「資源を効率よく使って儲けること」です。そのための指標が、投入資源に対する利回りで評価する「面積原価利益率」です。「面積原価利益率」については、『新しい生産性KPIの提案:面積原価利益率、これの利用でできること』で説明していますので、そちらをご覧頂くとして、このような話を中間管理職や一般社員にすると皆さん、ポカンとして何かピンとこないという表情をされることがよくあります。

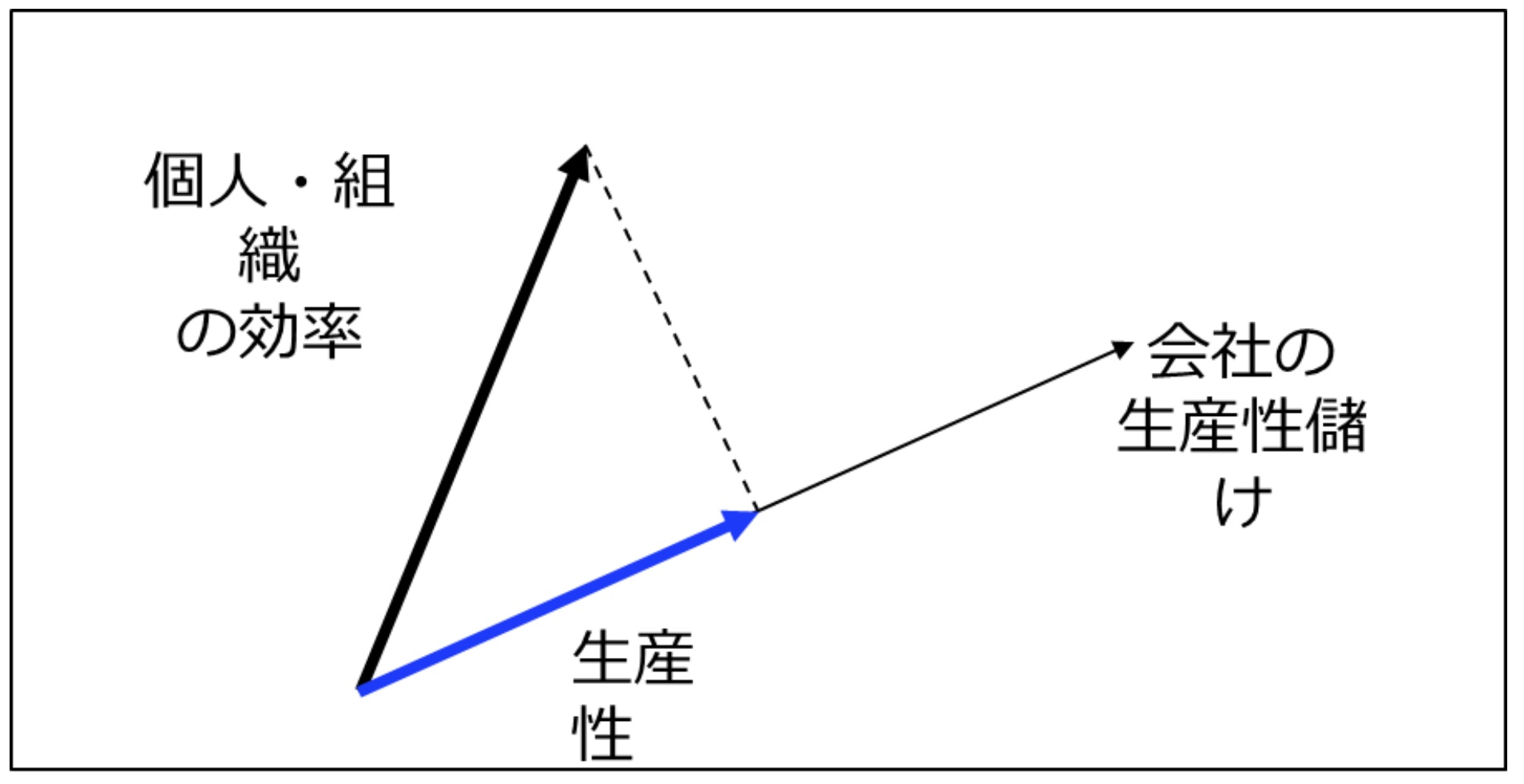

面積原価管理のコンサルを始めた当初は、何か間違ったことを言っているのかな?と不安になったことも一度や二度ではありません。しかし、その理由が最近ようやく分かりました。それは一般社員にとっての「生産性」は、経営者にとっての「生産性」とは、違っているという事実です。

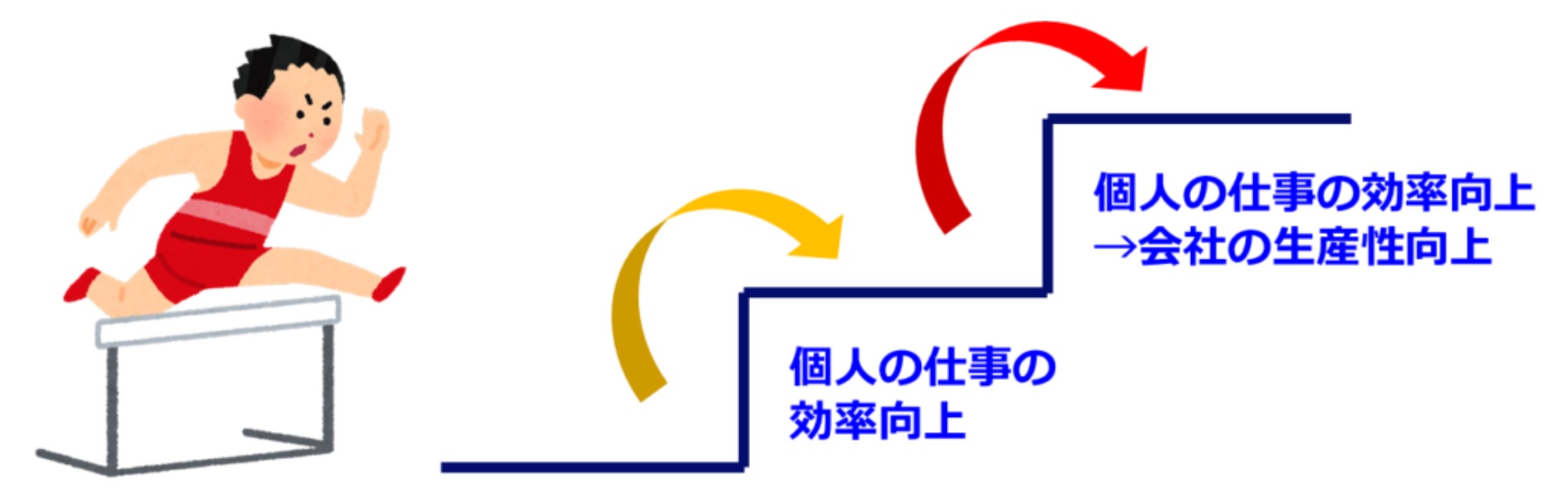

普通「生産性」という言葉を使うとき、一般社員は自らの「仕事」の効率をイメージします。たとえば、製造業で言えば製品をいかに速く加工・組み立てられるかでしょうし、...