【この連載の前回:ヒューマンエラーの原因と対策(その5)はこちら】

1.ヒューマンエラー対策のレベル評価

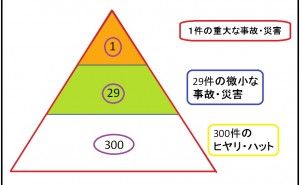

ヒューマンエラー対策について、現場がどのレベルにあるかは、次にあげる3段階を目安に評価してみてください。ヒューマンエラーの発生に対して後追いになってしまっている状態のレベルⅠ。ある程度アクティブに対策できているレベルⅡ。先回りして対策できており、未然防止を実現できているレベルⅢ。少しでも上のレベルを目指して、継続的に取り組んでいきましょう。

(1)レベルⅠ<検査管理>

レベルⅠは、検査によって不良品の流出を防いでいる状態です。ヒューマンエラーの発生を削減しようという取り組みや工夫は少なく、「流出しなければいいでしょ」というレベルですね。検査を行っているだけでは、品質は良くなりませんので、より一層踏み込んだ対策が必要です。

・抜取検査を行っており、不良が発見されたときに全数検査を行う(抜き取り検査)

・各工程や最終工程で全数検査を行っている(全数検査)

・作業票や管理票で不良発生時に流出を防ぐ仕組みがある(不良管理)

(2)レベルⅡ<結果管理>

レベルⅡは「結果を管理」できている状態です。不良の発生を検知し、それを次工程や市場へ流出させない仕組みが構築されているレベルです。少なくともこのレベルでは対策を行いたいものです。

・不良品の発生を知らせる仕組みがある(発生時通知)

・次工程へ不良が流れない仕組みがある(流れ規制)

・不良品が流れてきたら、止める仕組みがある(不良停止)

(3)レベルⅢ<予知管理>

レベルⅢは、異常を検知して不良やエラーの発生を予知し、未然防止ができるレベルです。このレベルまでくると、不良が発生する前にアクション出来ますので、仕組みが正常に動作しているかを定期的に点検する、エラーが発生した際の行動手順を定めて周知する、といったことに気を配っていきましょう。

・異状やミスを知らせる仕組みがある(予知警報)

・正常ではない動きの場合、機能が停止する(異常停止)

2.ヒューマンエラーを起こさない企業風土

「人間はミスをする」「ヒューマンエ...