【中小製造業のDXへの取り組み 連載へのリンク】

1、中小製造業の2つの事業パターン

2、受託製造サービス業へ脱皮する

3、経済産業省DX Selection 2022

今回は、3回の連載で、経済産業省DX Selection 2022 優良企業事例の分析からDXの方向性を解説します。

5.受託製造サービス業へ脱皮する

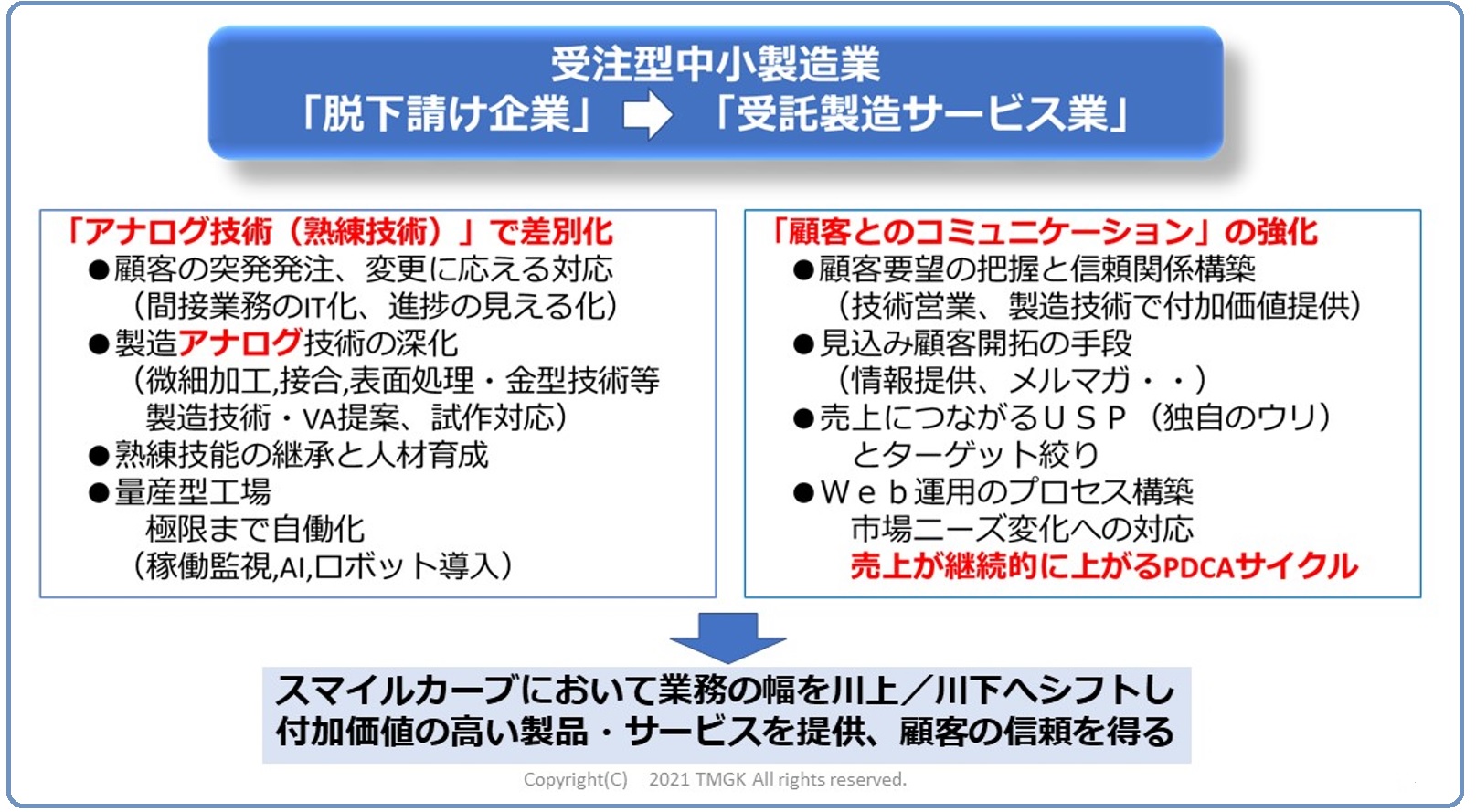

下請け体質から脱皮し、自社の力で顧客を獲得し、得意分野の技術やサービスを提供する受託製造サービス業への「変革」を目指して検討していきます。

日本の中小製造業が、真っ先に取り組まなければならないのは、デジタル化、ロボット化ではなく、ヒトを育てることです。また、熟練技能、(アナログ技術)を継承させる努力も必要です。優れた製造技術を人の手によって伝えていく、ここに日本の製造業の強みがあります。失われつつあるこれらの技術を絶やすことなく、3年後、5年後を見据え、社内の人材を育成、成長させることを基本とします。

しかし、企業は儲けなければなりません。そのためには、安定した受注を確保することを考えます。そのため、顧客企業の情報収集と、技術に裏付けられた営業力、マーケティング力が必要になってきます。

そのためには、まず既存顧客とのコミュニケーションを強化し、顧客の真の要望を聞き取り、自社の技術でそれを解決し、信頼を勝ち取ります。そういった実績の積み上げにより、自社の固有技術「コア技術」、強みは何であるかがより明確になってきます。そうすると、次の段階として新たな顧客獲得へのアピールも可能となり、下請け企業から、受託製造サービス企業への「変革」へつながっていきます。

6.アナログ対応力で差別化

ロボットや自働化機械による生産性向上が望めない製品分野において、コア技術を核として、上流から下流へ業務範囲を広げ、単品受注品や、設計から特殊加工、二次加工、組立までの一貫した製造工程で、顧客からの要望にきめ細かく、スピーディーに応えられる、アナログ的対応力は付加価値を生みます。

そこで受注加工型の製造業にとって

①自社におけるコア技術とは何か

②アナログ対応力が強みとなって付加価値を実現できているか

③アナログ対応力を強みとして、将来どのような新たな価値を生み出せるか

この3つの問いを、経営者、管理層、若手社員で考え、価値創造に繋げていきす。「なんでも加工できます」「短納期・高品質・小ロット生産が可能です」という、うたい文句だけでは差別化はできません。かえって、何も特徴がないということを証明しているようなものです。

自分たちの強みや優れた技術、職人技など、うちの工場が世に誇れるものはなんなのか、「コア技術」についていま一度考えてみます。

①ミクロン単位の切削加工技術

②難加工材の加工技術

③加工、表面処理、塗装、メッキ、組立までの一貫製作

④その他、自社で築き上げてきた独自技術

そして個別の要素技術に注目するだけでなくアナログ的な便益(プロフィット)が顧客満足、信頼獲得につながっているかどうかが大切な事であり、図面通り加工するだけの下請け工場から脱皮することが「一歩先に進む」ことを可能にすると考えられます。

7.ビジネスモデルの構築。

DX化の目的はデジタル技術の活用により、ビジネスモデルを変革し、企業にとって、よりよい仕組みを作ること。そのためにはまず、従来の受注加工生産体制から、脱皮しなければなりません。

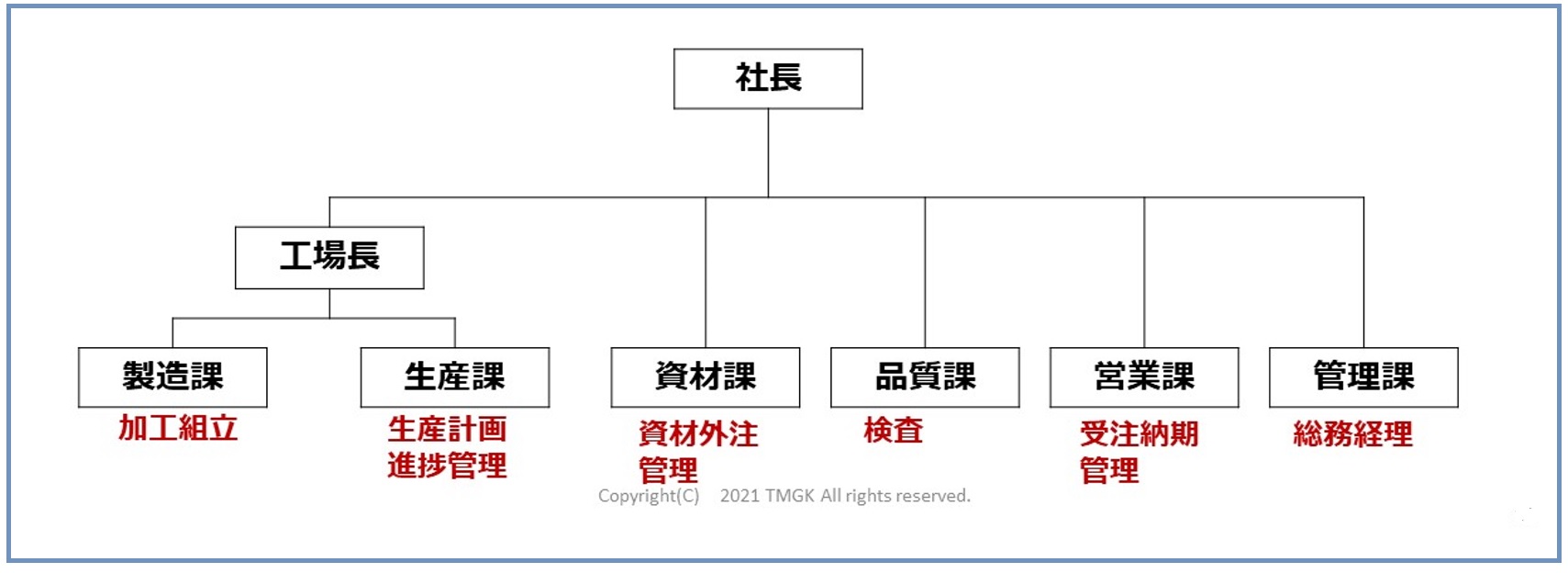

(1)受注生産型組織。

この図は、従来から製造業で採用されているライン組織です。顧客から受注した製品を加工して納期通りに納入するために、最適な組織構成となっていますが、このままの組織ではDX化を実現することはできません。しかし、組織・人材を変革せず、DX化を図ろうとしている企業が多く見られます。これでは単に受注生産の効率化目的のデジタル化となってしまいます。

新規顧客から発注をもらうためには、他社との明確な違いを示し、付加価値ある提案を行う必要があり、「提案のできる会社」であることが条件となります。

そのため、新たな顧客や市場を開拓、差別化技術をアピールできる組織構成とする必要があります。

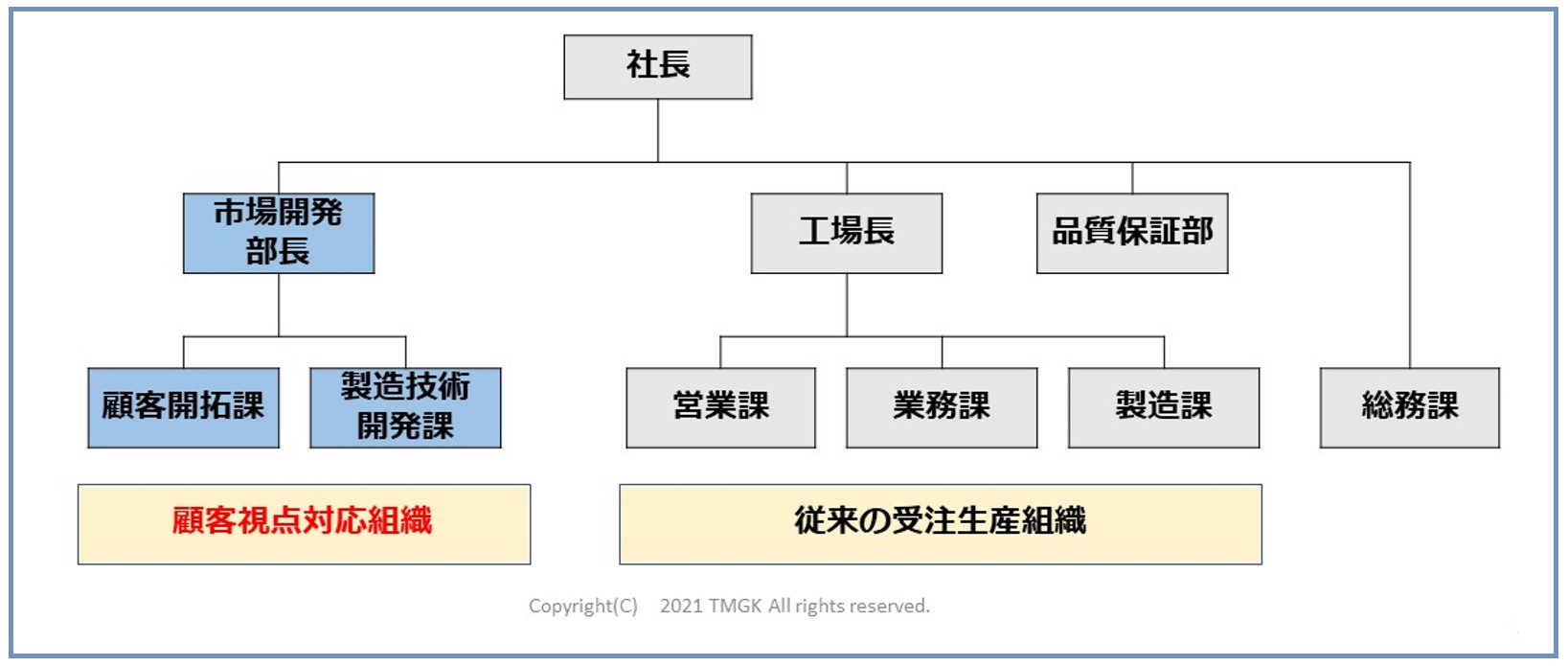

(2)DX対応組織

この組織図は、従来の受注生産組織とは別に、新たに、顧客視点対応組織である、市場開発部を新設し、顧客開拓と提案活動を可能としています。

新しい組織を構成する人材不足の問題は、従来組織の業務効率化により浮いた人材を新組織にシフトさせ、一定の教育を実施します。外部講習や顧客訪問を積み重ねること、資格にチャレンジさせるなど、工夫が必要です。

売上を伸ばし、利益を増やすには5つの方法があります。

①流出する顧客を食い止める。

②新規顧客を獲得する。

③単価を上げる。

④購買点数を増やす。

⑤購入頻度を上げる。

そのための具体的な仕組みづくり行うには、まず顧客の状態をデータで把握することから始めます。そこで、先ほどの「顧客視点の新たな組織」によって、顧客への接点を保ち、顧客の要望は何であるかを把握します。

その手段としては。

①流出する顧客を食い止める。

- 既存顧客の開発部門、製造技術部門との接点を増やし、様々な情報を入手、分析し、QCDに関わる提案を継続的におこなっていく。このことによって顧客との信頼関係を強化し、パートナーとしての位置づけを確保する。

②新規顧客を獲得する。

- 既存顧客への提案活動で培った固有技術を武器に、Webマーケティングを展開する。自社ホームページを再構築し、顧客ニーズにマッチした提案型、コミュニケーション型のサイトを目指す。この取り組みにより上記③、④、⑤、は自ずと達成される。

8.製造業におけるWebマーケティング戦略

Webマーケティングを具体的にどのように行えばよいか。中小製造業にとっては、かなりハードルが高い戦略となるため、内部人材だけでは実行が困難と思われます。

(1)製造業ポータルサイトへの加入

そこで、確実で、費用もそれほど掛からない、製造業向けのポータルサイトへの加入を検討してみます。数あるポータルサイトの中から、自社に適したものを選んで加入し、様々な機能を使ったマーケティングを展開していきます。

- オウンドメディアでの情報発信、広告出稿。

- オンラインイベントの実施。

- メールマーケティング。

- 製品情報、(カタログ)の閲覧、ダウンロード。

- 見込み客、(リード)情報の収集。

ここで押さえておきたいのが、「新規リード、(見込み客)獲得」と「リードの育成、(以下、リードナーチャリング)」の、2つの軸を考えます。

営業の案件数・商談数を維持するには、まずはリードの母集団、(ハウスリスト)の形成に努め、自社技術・サービスに関心のあるリード、(具体的には名刺情報など)をオンラインで収集し、メルマガ等で継続的に情報発信を行います。

(2)リード獲得の基本

リードをオンライン上で獲得する方法として、代表的なものに以下のものが上げられます。

- リスティング広告。

- バナー広告。

- 資料ダウンロード。

- メディアへの記事掲載。

- メルマガ広告。

- オンライン展示会出展。

- SNS広告。

これらは、一般的に、製造業向けポータルサイトでサポー...