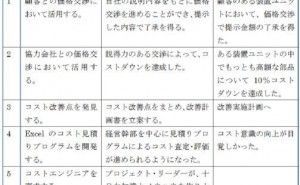

4.シンプルな人事制度が重要

前回の前編に続いて後編です。人事制度はとにかくわかりやすく、簡単にすることが大切です。組織のベクトルを合わせるためにそれぞれの目標をオープンにして、途中、社員がどのような状況にあるのかをしっかりと見てあげる。そして最後は、みんなで話し合って誰が優秀だったのか、どうやればもっとスキルアップするかを話し合う。たったこれだけのことです。

人事制度は会社の風土や戦略に沿ったものを創るべきというコンサルタントや評論家がいますが、そういう人たちは、理想論を掲げるだけで、実際に評価に携わったことがなく現場を知らないのです。そういう現場感覚のないコンサルタントの耳障りのよい意見を真に受けて、難しい制度を作ったために、運用に失敗した企業をこれまで何度も見ています。

シンプルを極めれば、人事制度はどんな会社でも同じようになります。実際、A社で優秀な人は、B社にいっても優秀であることが多い。つまり人事制度の評価軸がかわっても結局は同じなのです。ならば最初からオリジナルな人事制度を創る必要などなく、あるべき運用のルールを周知させ、そのための教育を徹底することが重要です。仕組みにこだわる必要は全く無いといっても過言ではありません。むしろ、きちんと運用しているかどうか、つまり管理職がメンバーのベクトルを合わせるミーティングをしているか、期の途中で部下の話に耳を傾けているか、部下の行動や成果をきちんと把握しているかどうかが重要です。

そういう意味では、管理職が本来のマネジメント業務をきちんとこなすことが求められます。ある面、管理職にとっては大変になりますが、それがあるべき姿です。だからこそ、管理職になれるのは、2割程度なのであり、処遇も厚くするのです。

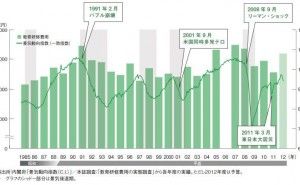

5.労働市場流動化への対応

衰退産業から成長産業への労働力の移動などが必要となりますが、全ての企業にあてはまるということではないでしょう。なんでもかんでも流動化では本質を見失ってしまいます。まずは、前提条件をはっきりさせ、流動化すべき人材とすべきでない人材に分ける必要があります。

流動化させるべきは、上位の2割の社員だけで十分です。こういう人たちは、いろいろな経験を積んだり、自ら起業したりするべきでしょう。ですが8割の人たちまで、流動化させる必要はありません。なぜなら同じ仕事を続けると専門スキルも磨かれます。同じ会社にいれば業務知識が身につき、経験や人のつながりも継続するので職種がかわっても機能します。環境に合わせて会社の業態が変化しても、その中で流動化できるように仕事を作るのが会社の役割です。同じ職場で長く働く方が本人とっても居心地が良く幸せなのです。

転職を支援する会社は、隣の芝は青いとばかりに宣伝しますが、実際、転職して幸せになるのは少数派です。その理由は転職の動機が本当の意味で前向きなものではなく、社内の人間関係とか将来への不安が理由だからです。社内の人間関係がよく、将来の不安がなければ転職する必要などないはずです。流動化を叫んでいるのは、どちらかと...