何事もそうですが、素人と玄人は違います。関ヶ原の戦いから10年以上が経過して始まった大阪の陣。ここに多数参加している若い兵のほとんどが合戦の素人であるのに対し、彼らを指揮する猛者たちは合戦の玄人。合戦が何たるかをよく知っています。真田丸での戦いの時のこと。初陣を飾る、真田幸村(信繁)の息子、大助は徳川の軍勢を見て恐れをなします。初陣ですから、ビビるのも仕方がありません。その姿を見た幸村はこう言います。

「軍勢を塊とみてはならない。大きく見える軍勢も所詮、一人ひとりの集合体である」

幸村は徳川勢に対して、豊臣方が仲間割れしているように見せかけたり徳川勢をからかったりすることで、わざと攻撃を仕掛けさせます。しかも、攻めてくる徳川勢は堀を降りて登ってくるために、塊だった軍勢が一人、また一人と分断されていきます。そこを、幸村率いる豊臣方が一斉に狙い撃ちにするのです。かくて、真田丸の戦いでは、幸村は徳川方を完封。まさに玄人の戦いといえます。

また別の場面では、どちらかといえば素人に近い徳川秀忠が「真田丸など攻め潰せる」と豪語しますが、家康と本多正信にたしなめられます。「お味方の犠牲を出さずして勝つのが戦です」と。このシーン以外にも折に触れ、玄人の家康が素人の兵士に対して戦法を指導する場面が描かれており、素人と玄人ではアプローチの仕方から全然違うことを気付かされます。

もちろん何事も玄人が良いというわけではありませんがしかし、素人だけで結果を残すのは容易ではありません。歴史に「たら」「れば」は禁物ですが、仮に秀忠が徳川勢を陣頭指揮していたら、徳川勢は負けていたかもしれません。素人だけでは、勝てるものも勝てなくなるといったことが起こり得るように思います。

前置きが少々長くなりましたがこのことは、私は知財にも通じると感じています。私の経験上、素人だけで知財に取り組むと絶対にいい結果を生みません。では、知財における素人と玄人の違いは一体どこにあるのでしょうか。

1、知財における素人と玄人の違いとは?

この連載ではズバリ、素人と玄人の違いは「知財によって利益率を高められるかどうか」で判断することにします。要するに「権利の利活用によって、競合を排除したり収入を得られたりすることができるかどうか」という視点です。

こういうと「知財の取得件数の多寡により判断するのが良いのではないか」という声も聞こえてきそうです。確かに「特許取得件数◯◯件」というエンジニアはスゴいと思います。進歩性の考え方をマスターするのはとても大変ですから。

その一方で何件、何十件もの特許を取得して「特許を通す術」を身につけたとしても、権利行使ができるかどうかは全く別の話です。権利の利活用の際に使える権利が書けるかどうか――。私は、特許の本来の目的を考えれば、この点がやはり素人と玄人を線引きするポイントになると考えています。

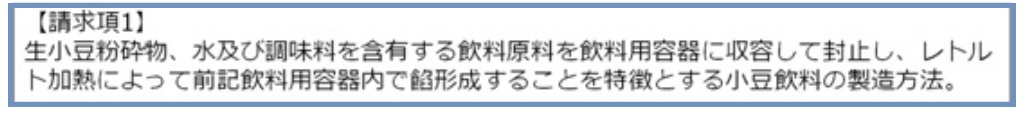

「権利行使できるかどうか」については、クレーム(特許請求の範囲)の書き方が極めて重要な要素となります。クレームの表現が甘いと、知財が侵害されることなく事業だけが模倣されてしまいます。こんな事態を許してしまえば、せっかくの知財が水の泡。そんな事例を紹介しましょう。まずは、下のクレームを見てください。

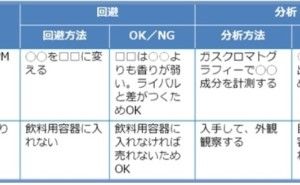

原文

これは食品分野で実際に存在する特許です。このクレームを見て、何か問題を感じましたでしょうか。「製法特許は、仮に侵害されても立証が難しいのではないか」と思われた方が結構おられるのではないでしょうか。確かに、その通りです。そこで、次のように書き換えてみました。下線部が書き換え部分です。

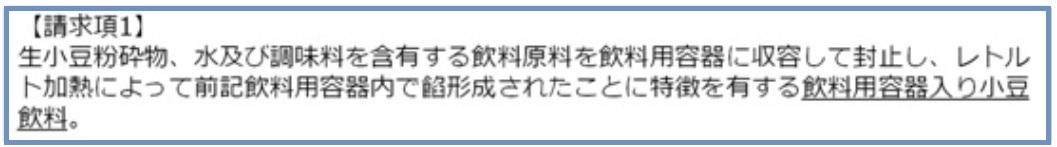

修正案1

ご覧の通り、修正案1では「製法」から「もの」のクレームに修正しました。これにより、製法特許ではなくなりましたが、どこか違和感を覚えませんか。もののクレームとはいえ、その内容は主に製法について書かれているからです。「(ものとして)何が違うかよく分からないけど、何かが違う」と、感じられるのではないでしょうか。[1]

[1]このようなクレームを専門用語では「プロダクトバイプロセスクレーム」と呼びます。少し前までは一般的でしたが、最近ではNGとされています。裁判例などもありますが、これ以上の言及は控えます。

2、クレームを見てダメ出しできるか

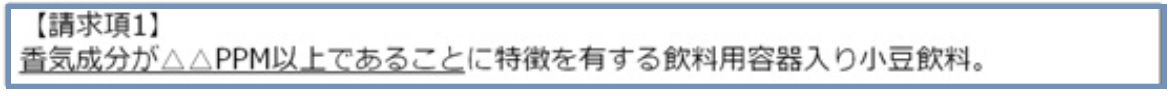

では、修正案1が持つ違和感を払拭するには、どうしたらよいと思いますか。そう、製法のクレームではなく、結果物のクレームにするのです。実は、この製法の特徴は良い香りを逃さない点にあります。そこで、香りを特定した、結果物のクレームに修正してみます。

修正案2

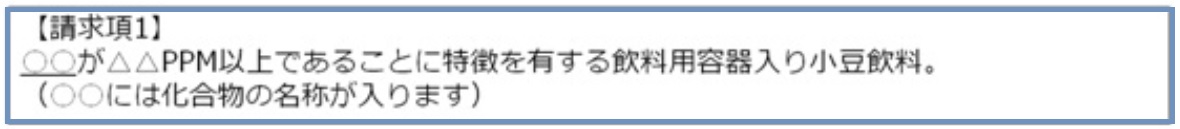

だいぶ改善されてきましたが、修正案2では香気成分が特定されていません。そのため、権利行使の際には明細書を見なければ、香気成分を特定できません。[2]このことが何を意味するのかといえば、裁判で不利益になる恐れ...