1. 社会人基礎力の必要性

2018年版ものづくり白書の中で、「深刻化する人手不足の中での現場力の維持・強化、デジタル人材等の人材育成・確保の必要性」が課題として挙げられ、知見のデジタル化、IT・IoT・AI等の活用、働き方改革などに加えて、「人材育成」の必要性が大きく論じられています。[1]

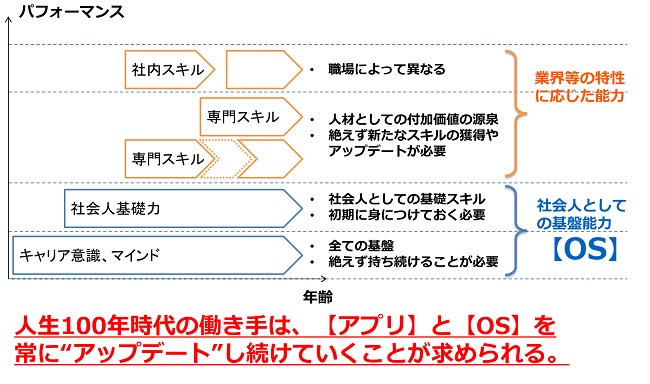

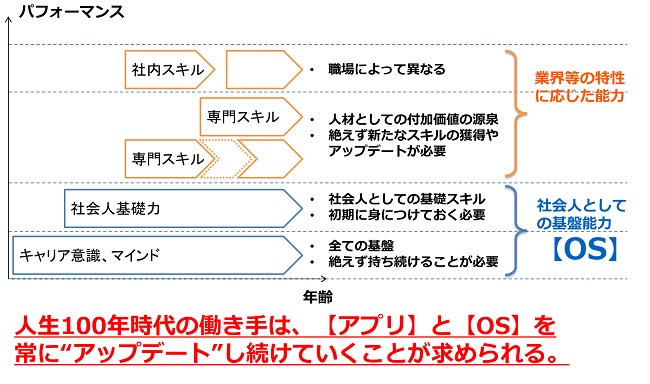

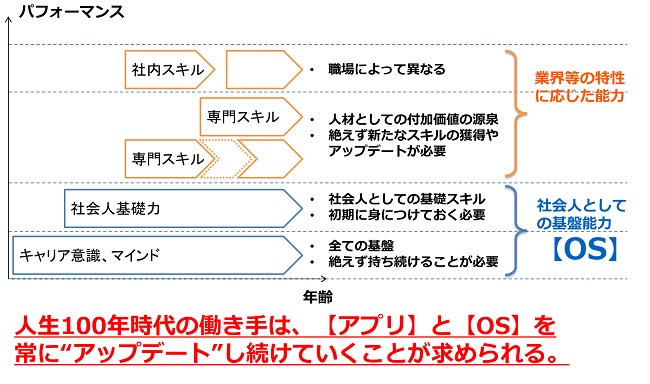

同様に、「我が国産業における人財力強化に向けた研究会」報告書の中でも、「人財戦略」の重要性が説かれており、これに向けた取り組みとして、目まぐるしく変わるビジネス環境下では、専門スキルを常にアップデートすると同時に、その基礎的な素養としての「社会人基礎力」が重要であるとしています。[2]

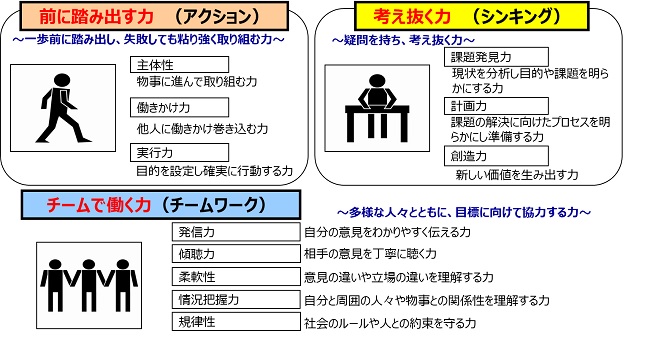

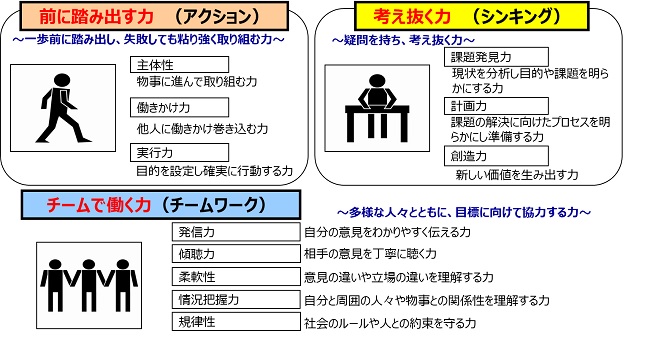

「社会人基礎力」は、2006年に経済産業省が、「社会人としての基盤となる能力」として提唱したもので、 3つの能力 / 12の能力要素からなり、企業・若者・学校等をつなぐ「共通言語」として位置づけられています。(図.1)[3]

図1. (経済産業省 「社会人基礎力」 2006)

つまり、技術や市場環境の環境が速いスピードで変わっていく中で、それに対応しきれるだけの人材が確保できない現状から、人材の持っているスキルそのものを基礎的レベルから上げていこうという機運が高まっているということです。

2. 基礎力の根幹としての「考え抜く力」

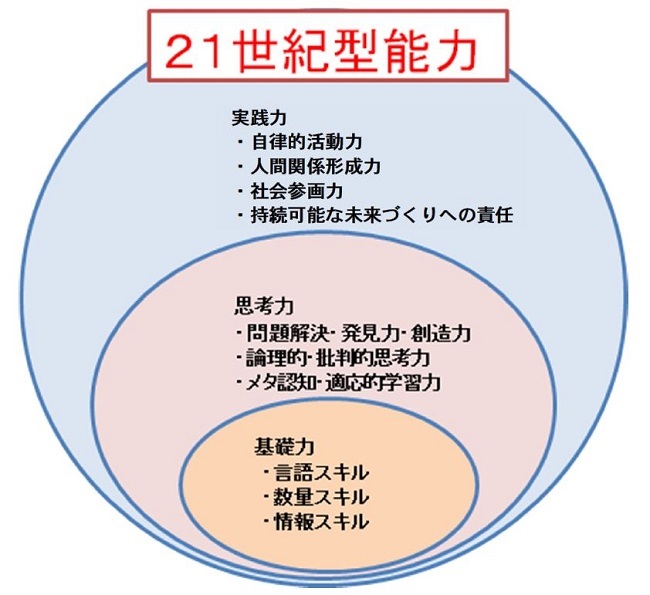

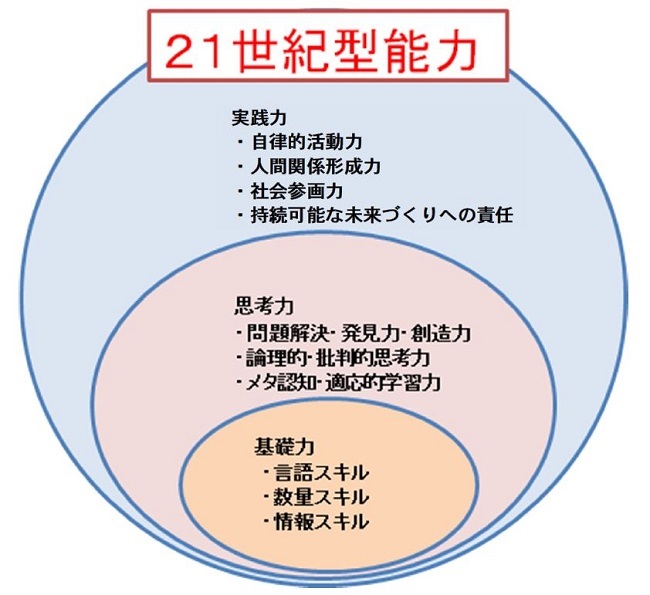

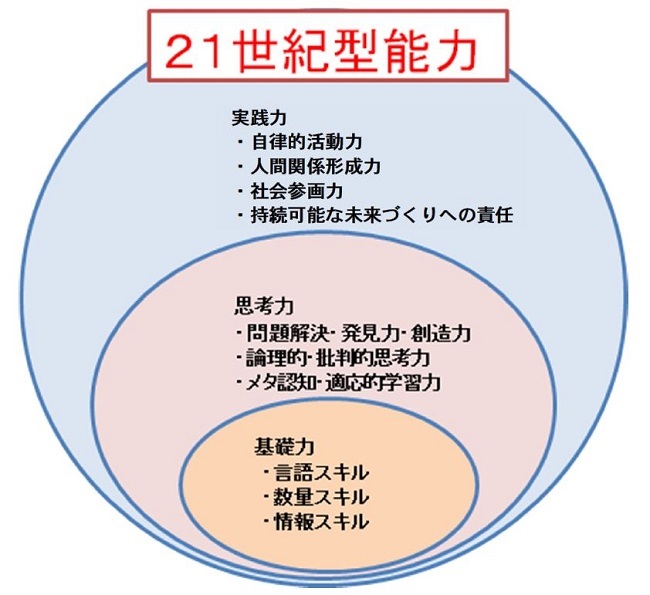

「社会の変化に対応する資質や能力を育成する教育課程編成の基本原理」の中では、学校教育側で社会人基礎力を備えた人財を育成していくための具体的なカリキュラムが議論されています。同書内では、変化の激しくなる時代に必要な力を「コンピテンシー(資質、能力)」と呼び、図.2のような3層構造でこれを表しており、前項の考え「抜く力」に相当する「思考力」が全体の中核であるとしています。[4]

図2. 21世紀型能力

この中では、論理的・批判的思考力、問題発見解決力、創造力といった従来から語られることの多かった思考力に加えて、メタ認知の重要性が明示的に語られており、この点が、思考力育成の方法論としての大きな進展であると考えます。

メタ認知とは、自分で自分の思考や行動を監視し、自分自身の認知行動を把握する能力で、ロジカル・シンキングやクリティカル・シンキングを実践する上で、重要な役割を果たします。例えば、通常行われる下記のような「認知行為」を、メタ認知能力は、高い次元から俯瞰しているイメージで、これにより全体の論理やストーリーの一貫性が確保されることになります。

3. 実際の場での使用

書店に行って、ビジネス書籍のコーナーに行くと、「〇〇思考」「△△シンキング」と言った類書の多さに驚きますが、これは、多くの人が「考え方」の方法を知りたいと考え、また、それに対する苦手意識があるということの表れと考えられます。

実際、日常の問題解決の場で、特製要因図、ロジックツリー、FTAといった論理思考用のツールに慣れていない方が、「ツールそのものはよく知っているが、いざ使おうとすると、うまくツールを使いこなすことができない」という状況になっていることが多いのではないでしょうか。

これは、「ツールを使いこなすコツ」を知らないのに加えて、メタ認知が機能していない点が大きく関係していると思われます。筆者も多くの場面で、全体を俯瞰することで、考えのまとめができるように若い皆さんをリードしてきており、その効果を実感しています。

製品開発や保守業務の効率改善要求は、市場環境の変化に伴い、加速度的に...