【製品機能 連載目次】

品質工学では、まずバラツキを最小化し、次にパラメータを調整する2段階設計法が用いられています。技術開発の先行性、汎用性、再現性を狙うためです。実際の製品や試作品を使った研究は避け、テストピースを使って行うことが推奨されています。それらを実現するための重要な視点が、「機能」の捉え方です。基本機能、理想機能、目的機能の区別として田口先生より下記のように示されています。なお、開発・設計業務で通常使われている機能は、各種の解説などから目的機能と判断できます。

(1)基本機能 目的出力を出すのに技術者が考えた手段Mと出力の関係

(2)理想機能 標準使用条件でユーザの使用する信号Mと出力が持って欲しい理想機能

(3)目的機能 標準使用条件でユーザが使用する信号の目的特性に対する関数関係

◆関連解説『品質工学(タグチメソッド)とは』

1. 基本機能の定義

技術には目的があり、固有の働きがあります。基本的にはエネルギーの入出力関係として表せます。基本機能とは「その技術の持っている基本的な働き」で、目的機能に対する技術手段であり、現象がどのような形をとってもそれを理想機能へ持ってゆく事が重要となります。

図1. 水道の蛇口

例えば、図1の水道の蛇口の例で説明します。水道の目的機能は「水を供給すること」で、蛇口の基本機能は蛇口の回転角(入力)を変えて水量(出力)を決めることになります。理想機能は、回転角に応じた水量が出力される事になります。理想的な蛇口の性能としては、コックの回転角の大きさと水の流量が比例し、直線関係にあることです。しかし実際には、ねじのガタやパッキンの劣化などのノイズによって直線関係が乱れてしまいます。出力特性 y は蛇口から出る水の流量です。蛇口から出る水の量を変えるにはコックの回転角を変えるので、入力信号M はコックの回転角になります。また、ゴムパッキンの材質や厚み、コックのねじのピッチ等、蛇口の設計諸元が内部パラメータになります。

2. 目的機能と基本機能の違い

目的機能とは、製品や工程に要求される役割をいいます。自動車では「走る、曲がる、止まる」になります。走りたいときは、アクセルを踏みます。「アクセルを踏む」が信号(入力)、「速度」が特性値(出力)となります。アクセルを踏んだ時、路面が雨でぬれていたり、タイヤの空気圧が抜けていたりすると、いつも同じ速度が出るとは限りません。このような条件を誤差といいます。それに対して、基本機能は目的機能を実現させる物理的メカニズムです。目的機能の上位の概念になります。「走る」であれば、ガソリンを燃焼させて、機械エネルギーに変換することが、基本機能と考えられています。

3. プリンターの紙送り装置の例

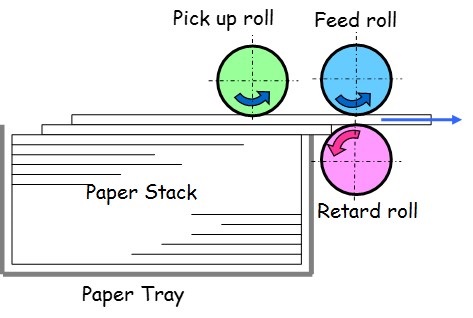

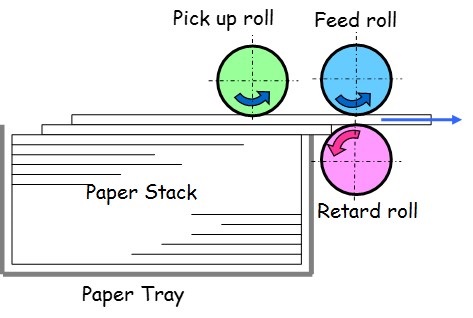

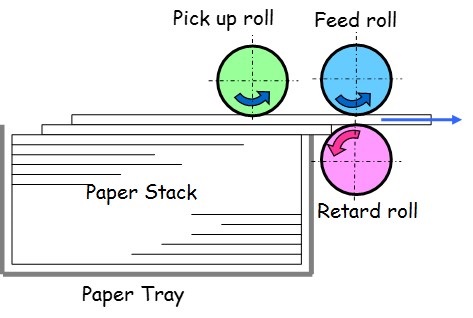

プリンターに組み込まれている図2のような紙送り装置を最初に考案した技術者は、用紙を送るために自分がどんな原理を利用しているかは理解していたようです。しかし、技術者の多くが先輩の技術を利用したり改良したりする仕事に携わることになり、原理などは考慮せず、ひたすら品質特性によって評価するということになってしまったのではないでしょうか。

図2. プリンターの紙送り装置

重要なことは、その技術の基本機能を考えることです。つまり、「用紙を1枚だけ送る」目的機能を達成するために自然の原理や現象、材料などの性質は何かを探ってみることです。一般的な紙送り装置では、図2のように、ゴム製の送りローラを回転させ、ゴムローラと用紙の摩擦力によって用紙を送り出すという原理を採用しています。品質⼯学の視点の理想とする機能は、ゴムローラの回転角に応じた周⻑さどおりに⽤紙が送られることです。回転した周⻑さを⼊⼒ M 、送られた⽤紙の距離を出⼒ y 、βをある係数とすると、次式が成り立ちます。M と y の直線関係が理想機能になります。

y = βM

設計上で重要なのは、「基本機能」が何で、それがどうあるべきなのかを見いだすことなのです。これは真の狙いを見出す...