以前、グローバル・マーケティング戦略における「共通化戦略」と「カスタマイズ戦略」について紹介したところ、「生産財にフォーカスしたグローバル・マーケティングを知りたい」とのコメントを複数いただきましたので、今回は、その件についてお話します。

1.生産財におけるグローバル・マーケティング

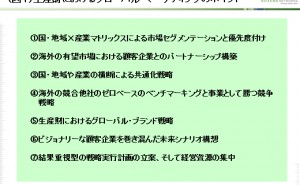

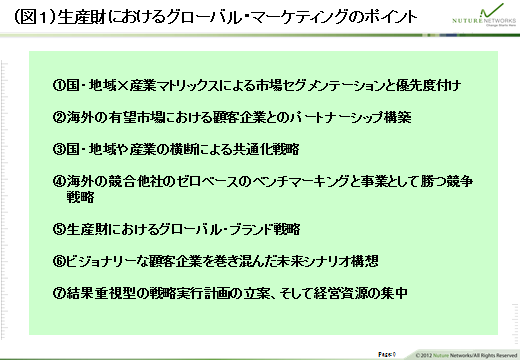

生産財におけるグローバル・マーケティングを一言で表すと、「国・地域や産業の境界を越えて、多様な顧客企業とパートナーシップを構築する活動」である一方で、「多様な顧客企業にできるだけ同じ製品を提供する、あるは異なる製品であってもできるだけ共通部分を増やし、付加価値の高いビジネスを狙う活動」でもあります。これらのポイントをまとめると図1のようになります。

ここではこの7つのポイントのうち、①と②の説明をします。

2.ポイント①: 国・地域×産業マトリックスによる市場セグメンテーションと優先度付け

生産財とは原材料や加工品・部材、部品、工作機械・設備、消耗品などです。生産財は基本的に業界バリューチェーンの川上に位置しており、川下の多様な用途・産業で活用されます。そこで、自社製品の既存の用途・産業にとらわれることなく、活用される可能性のある用途・産業をできるだけ多くリストアップし、その中から、今後自社にとって有望と思われる用途・産業に重点的にアプローチすることが重要です。

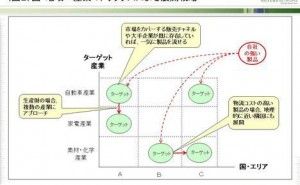

産業は一般的に国・エリアごとに発展する傾向があり、例えば自動車産業は、多くの雇用を創出するため様々な国において重要な産業と位置付けられ、各国政府は政策的に注力して発展させています。そこで生産財のグローバル展開の検討では、国・地域×産業マトリックスによる市場セグメンテーションをファーストステップとします。

まずセグメンテーションを実施し、「国・エリアの魅力度」や「自社の対応力」を考慮して、優先的にアプローチすべき有望市場と有望顧客を見出します。「国・エリアの魅力度」には市場規模・成長性、顧客ニーズの強さ、関税や規格、政策などでの法や規制、インフレ率、1人あたりのGDP/可処分所得、競争の度合い、政治的安定性などがあります。「自社の対応力」は、異なる国・エリアの顧客企業に対しての顧客製品・技術面の対応力や営業・マーケティング面の対応力などです。

生産財の特徴として、自社がグローバルに広く展開しなくても、顧客企業がグローバルに展開している企業の場合、顧客企業の製品に自社の生産財が採用されれば、顧客企業の製品に組み入れられて、いわば「自動的」に自社の生産財がグローバルに普及することがあります。

3.ポイント②: 海外有望市場における顧客企業とのパートナーシップ

自社と同じように顧客企業も事業を行い、売上などの業績向上や生産性向上のための課題を持っており、これは日本企業でも海外企業でも同じです。売り手の生産財メーカーとしては、顧客企業の事業課題を解決するための自社ならではのソリューションを提供することが重要で、そのソリューションの一環として自社製品を提供していくべきです。顧客企業の課題解決への貢献なしに、大きなリターンは臨めません。

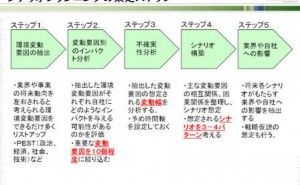

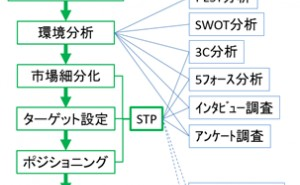

ソリューションを提供するためには、顧客企業の事業を理解する必要があります。しかし日本市場とは異なる環境に置かれた海外顧客企業の事業を理解するには、国内の事業環境分析のフレームワークだけでは不足です。例えば相手企業が消費財メーカーであるなら、対象の国・エリアの事業環境を把握するために、政治・社会制度、産業構造、産業発展段階、地理・地域文化まで調査・分析することが必要であり、その上で企業特性、消費者特性を理解します。これらを把握することで、顧客企業の課題発生の背景がよく理解できるのです。

さらに顧客である消費財メーカーがグローバル展開している場合、生産財を提供している自社としては、顧客企業がターゲットにしているグローバル市場の消費者のことまで理解していれば万全です。相手企業の事業環境や戦略の理解なくして、対等な目線での対話はなく、真のパートナーシップは望めません。

以上のような活動は、特定の部署の活動だけでは不可能です。本社と現地法人にある営業や開発、生産、物流、営業などの各種業務、さらには社外パートナーを含めて連携し、顧客に対して一体となった活動が必要です。しかしな...