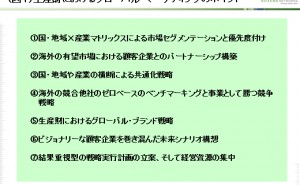

ポイント⑥ビジョナリーな顧客企業を巻き込んだ未来シナリオ構想

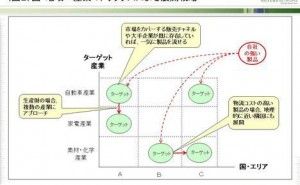

グローバル競争の中で、電機メーカーをはじめとした日本の製造業企業が採るべき戦略は、国際的に強みを発揮できる付加価値の高い製品や事業への集中です。集中することによってROE(株主資本利益率)やROA(総資産利益率)を高め投資余力を増し、さらに次のM&Aや研究開発を進めていきます。集中する対象の製品・事業は、多くの日本企業にとって強みである、いわゆる『すりあわせ型製品』でしょう。市場規模が大きくても、『モジュール型製品』では人件費などでコスト優位の新興国企業には勝てません。安易に規模の大きい方へ流れることなく、『すりあわせ型』が活かせる市場にフォーカスし、不況になったときにでも確実に利益を確保できるようにします。

もしその市場の製品アーキテクチャが『すりあわせ型』から『モジュール型』に転換するトレンドがあれば、製品全体ではなくアーキテクチャ内の特定のモジュールや部品、あるいは製造装置などに早めに転換することも考えなくてはなりません。利幅の薄い競争市場を巧みに避け、付加価値の高い製品・事業を多数揃えていくのです。もちろん製品・事業の個別の取り組みではなく、できるだけ部品やプロセスを共通化し効率化していきます。

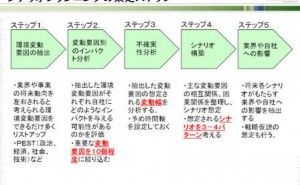

このような戦略を実行していくには、将来のトレンドを見すえた大胆な発想が必要です。当然、M&Aを含む組織体制の変革やドラスティックな戦略転換の検討もしなくてはなりません。しかも業績が悪化してからやむなく行うのではなく、業績好調のときから、つまり常に変革に取り組んでいる必要があります。その前提となるのが、未来の市場や社会の変化をとらえる活動です。自社を取り巻く事業環境がどのように変化し、それが自社にどのような影響を及ぼすのか、あるいは自社から環境にどのような影響を及ぼしうるのかについて考えておくのです。もちろん不確実な未来を一義的に決めつけることはできませんからいくつかのパターンを想定し、それぞれの状況に応じた意思決定を予めシミュレーションしておくことが望まれます。すなわち、『未来シナリオ』の構築です。

未来シナリオとは、市場や社会が中長期スパンでどのように変化していくのかの予想です。シナリオは1つだけでなく、論理的に考えられる複数の場合を想定しておくべきでしょう。

構想にあたっては、その範囲の設定がポイントとなります。未来の動きは予測しにくいことが多いため、業界の垣根がなくなることもありえますし、地域的な差異がなくなったり大きくなったりすることも考えられます。そこで、構想する未来シナリオの範囲を、自社が属する業界よりも一つ外側の視点から、地域的には原則としてグローバルで設定します。

たとえば製薬企業であれば、未来の変化を製薬業界だけに絞るのではなく、ヘルスケア関連全体に広げて想定し、出版業界の企業であれば、グローバル規模でのコミュニケーションのあり方について構想してみる、といった具合です。

地域的にも、構想するテーマの先進的な地域のメンバーに入ってもらいましょう。バイオ産業であれば欧州、BOPビジネスであれば南アジアなどです。 従って、未来シナリオを構想するメンバーは様々な分野から集めることが必要になります。自社の現在の業界だけでなく隣接する業界の関係者、日本人だけではなく様々な地域の人材を招いて議論します。メンバーの選定自体、戦略的に行われなければならないのです。

未来シナリオ構想を行うことによって、組織レベルで次のようなベネフィットが期待できます。

まず一つ目は、市場変化への感度の向上です。未来の仮説を考える際に事業環境を網羅的かつ具体的に考えたことにより、その仮説のベースとなっている重要な要因の変化に敏感になります。半歩先、一歩先の変化を早く捉えることで事業機会につなげることができます。

二つ目は、事業環境の不確実性への対応力の向上です。構想した未来シナリオを組織メンバーで共有しておくことによって、いざその兆しが現れたときに組織として戦略転換の意思決定を行いやすくなります。有名な事例ですが石油メジャーのシェルは、第四次中東戦争の勃発について事前にシナリオを用意し、その可能性を組織全体で共有していました。そのおかげで戦争が勃発するやいなや、「...