3.知的資産

優れた技術(特許)があるからといって、それを起点に商品開発をすればイノベーションができるというほど単純でないことは、技術力で勝負している大企業が軒並み経営不振に陥っていることからも明らかです。

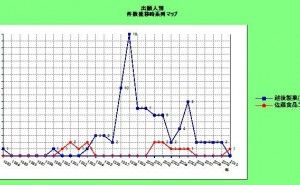

そこを考え直すための提案が「デザイン」であり「知的資産」です。従業者が個人で保有している情報を活用しようということです。従業者も生活者であり、種々の問題や知識・情報(知的資産)を持っています。これらの中には経営に役立つものがたくさんあるはずです。そこで、従業者が持つ知的資産をデータベース化して、必要な人が利用できるようにすることです。

こうした情報は、生活者の潜在願望の発掘(仮説の設定)や課題の解決手段の創作に結びつくでしょう。この時、営業担当者が持ち帰った情報や“気づき”が極めて重要です。個人の胸の内にしまわれていた情報を「見える化」して従業者が情報を共有するだけでも、仮説の設定力や商品の企画・開発力は飛躍的に高まるでしょう。この「情報」こそがイノベーション・経営活性化の源泉です。

4.使う人や場を考えるデザイン

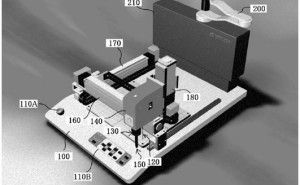

筆者が中央大学で担当する知財ゼミでは商品開発過程をシミュレーションしつつ、法律との関係を学んでいます(17年継続し2016年3月に終了)。テーマとして「小さい子どもが喜んで魚を食べられるように、子どもが自分で魚の骨を外せる道具」という提案がありました。この商品、観察すべき生活者は誰でしょうか?需要者(買う人)は「親」。しかし、その商品を使うのは子ども。使う人や場を考えるのがデザインです。

技術志向で考えると、「“こんなに素晴らしい”骨抜き」ということで母親をターゲットにして、「こんなにきれいに骨が取れる」という機能(技術)をアピールするでしょう。筆者が開発グループに発した言葉は、次の4点でした。

- その開発品があると、どんな食卓(生活、食事風景)になるのか

- どんな魚の骨を取るのか、具体的に考えよう(サンマとサバでは骨が違う)

- どこまで対応するのか(小骨を取るためのややこしい工夫が提案されていた)

- 「子どもが喜んで」がスタート

母親が子どもに使わせた時「『技術』は素晴らしいけれど、子どもには使いこなせなかった」としたら販売は伸びません。

5.秘密保持

見える化された知的資産は社内で共有する一方、社外に対しては秘密にしておく必要があります。秘密保持されなければ、営業担当者が顧客から得た情報を開示することもできないでしょう。データであればパスワードによる管理、紙媒体であれば金庫に保管するなど「秘密」として保護することを心掛け、管理マニュアルも作成しなければなりません。

また、商品開発に向けて発生する新しい情報、例えば仮説・ターゲットプロフィール・開発案のスケッチやコンセプトを示す文章など、い...

優れた技術(特許)があるからといって、それを起点に商品開発をすればイノベーションができるというほど単純でないことは、技術力で勝負している大企業が軒並み経営不振に陥っていることからも明らかです。

優れた技術(特許)があるからといって、それを起点に商品開発をすればイノベーションができるというほど単純でないことは、技術力で勝負している大企業が軒並み経営不振に陥っていることからも明らかです。