1.技術者・研究者は頭が固い

技術者・研究者は、コチコチ頭の人が少なくありません。思い込みや固定観念にとらわれ、よく壁にぶつかっています。「専門バカ」「技術バカ」と言われるように、自分の専門や技術的なことにしか目を向けないからです。

他社に先駆けて高性能・低コストの新製品・新技術を開発しなければならないのに、前例や従来のやり方が頭から離れません。柔軟に発想を広げ新しいアイデアを生み出す必要があるのに、いつまでも今までの考え方・やり方にこだわっています。

このような状況から抜け出し、新しいアイデアや成果を生み出すのに効果があるのが、ここに紹介する「前に進む発想法」です。わたしは、アイデア発想法の研修・セミナーを企業や公共団体で行なっています。これまで2万人以上が受講しました。その約半分が技術者・研究者ですが、前に進む発想法をしっかり身につけ成果を上げています。

2.前に進む発想法

コチコチ頭であっても、「前に進む発想法」を用いるとアイデアをスムースに出すことができ、成果を上げることができます。そのポイントは、「テーマを明確に立てる」と「書いてアイデアを出す」です。テーマを明確に立て、書いてアイデアを考えれば、誰でもグッドアイデアを出すことができます。次に、その基本ノウハウについて述べます。

(1)テーマを明確に立てる

テーマを明確に立てます。明確とは、具体的である(ハッキリしている)ということです。テーマ(目指す所、目標、的)をハッキリ定めることによって考えやすくなり、アイデアが出やすくなります。

たとえば、テーマを「若手社員の教育」などと立てる人がよくいますが、これでは抽象的で考えにくいです。「新入社員のK君に工具名を覚えてもらう」というように具体的に設定します。すると、的が絞られ考えやすくなります。

【参考事例】

・「書類作成の効率化」→「実験レポートの作成時間を2分の1にする」

・「省エネ対策」→「工場のスチーム使用量を20パーセント減らす」

・「新しいシャツの開発」→「汗をかいても肌にくっつかないシャツの開発」

(2)書いてアイデアを出す

続いて、誰でも簡単に使える「T発想法」を用い、柔軟に発想を広げアイデアを出します。

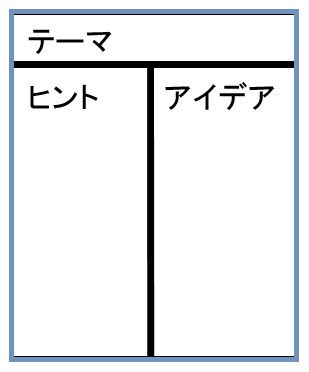

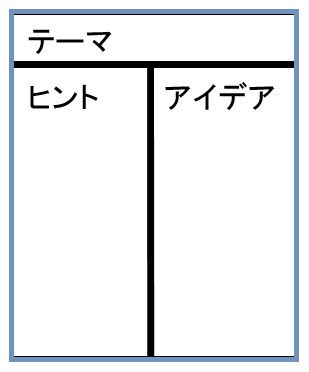

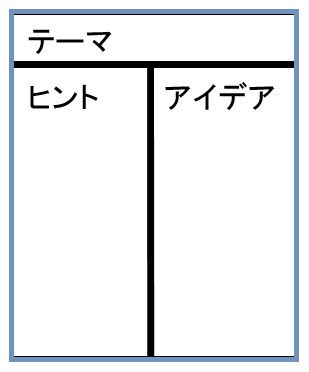

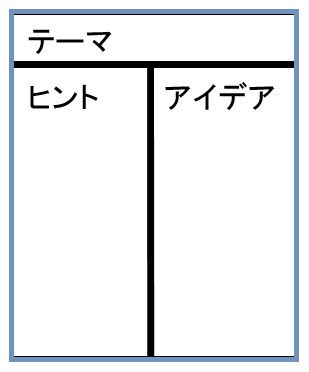

図のように、紙にTの字を書くのでT発想法です。上欄がテーマ欄、左欄がヒント欄、右欄がアイデア欄となります。テーマ欄には、「実験レポートの作成時間を2分の1にする」というように、テーマを明確に立てます(書きます)。ヒント欄には、アイデアを考えるためのヒントを書きます。アイデアは頭で考えても出ません。ところが、ヒントを書くとアイデアが出ます。

ヒントとは、テーマに関する状況や関係者の意見です。これらを一つひとつ具体的に書くことでイメージが広がり、アイデアがスムースに出ます。たとえば、「どんな実験をしているか」「何をレポートに書いているか」「いつレポートを書いているか」「誰がレポートを読むのか」「読む人はどんな意見を持っているか」……といったことをヒントとして書くことで、アイデアが自然と出てきます。「実験が終わったあとでレポートを書いている」をヒントに、「実験中の空いている時間に書けることを書く」とアイデアが出てきます。

...

続いて、誰でも簡単に使える「T発想法」を用い、柔軟に発想を広げアイデアを出します。

続いて、誰でも簡単に使える「T発想法」を用い、柔軟に発想を広げアイデアを出します。

続いて、誰でも簡単に使える「T発想法」を用い、柔軟に発想を広げアイデアを出します。

続いて、誰でも簡単に使える「T発想法」を用い、柔軟に発想を広げアイデアを出します。 続いて、誰でも簡単に使える「T発想法」を用い、柔軟に発想を広げアイデアを出します。

続いて、誰でも簡単に使える「T発想法」を用い、柔軟に発想を広げアイデアを出します。