◆デザインと経営

(1)需要者を見る

上図の「① 需要者の動向」の把握についてです。今までの知的財産経営でも、需要者を見ていました。大企業では需要者調査を行ったうえで商品を上市するのは当然のこととされています。他方、中小企業、特に自社商品を開発して下請けからの脱却を考えている企業の多くは、自社の技術が最初にあり、「自社の『優れた』(と自認する)技術を備えた商品だから需要者も納得するはず」という思い込みで商品を販売しているように思います。もう少し進んでいたとしても、「今の市場ではこのような商品が人気を博しているから」というように「今」だけを見ています。

心に刻んでほしいことは、「今、人気がある=今の需要者が望んでいる」ではないということです。「今の需要者」は「現在、市場にあるもの」からしか商品を選べないということを忘れないでください。「今、人気がある商品」とは「今、需要者が選ぶことができる(=今市場にある商品)」という枠の中でのことです。

本当は、違う商品が欲しいのかもしれません。需要者の本音は「違う商品である」という仮説のもとに本音を探求することが必要であり、そのためのツールが「デザインの手法」です。

従前の市場動向調査においては、よりどころが自社の技術や需要者の顕在化された要求であり、主にアンケートによって把握されてきました。しかし、アンケートで需要者の潜在的な要求を把握することは極めて困難です。

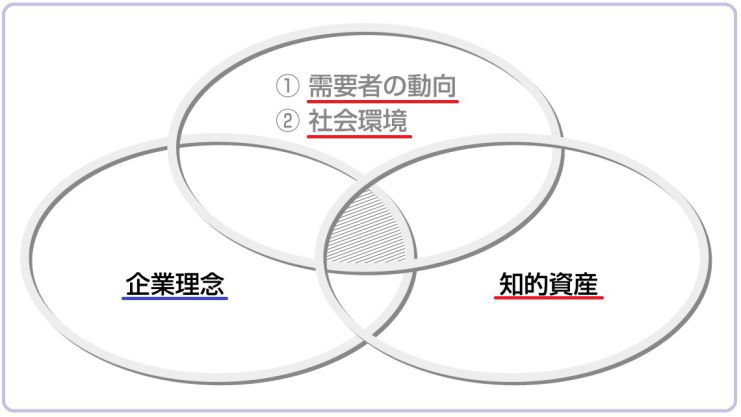

デザインは「人」を起点として考えていく手法です。需要者の潜在的な要求(需要者自身が意識していない要求・不満)を把握するためには、人に寄り添って考える必要があります。「人(需要者)」に寄り添うことが、デザインによる知的資産経営の入り口です。

人(需要者)に寄り添い、需要者に満足を与えるために自分の会社が何をできるか、自社の「知的資産」をベースに考えることです。

例えば、マウスが登場する前、パソコンの画面はすべてキー操作で行っていました。そのときアンケート調査をしたとして、「キー操作をせずにパソコンを操作できる道具が欲しい」という回答を得られるでしょうか。そして、マウスが登場した後に、「画面をタッチして操作できるといい」という要求が出てくるでしょうか。読者の方々、それぞれの時代に、「パソコン操作で欲しい機能はありますか?」と問われたときに、マウスや画面タッチに対応する要求を出せた人はいるでしょうか。アンケートや需要者インタビューではだめなのです。画期的な商品を開発するための「需要者の要求」を知ることはできません。そこで、デザインの手法が必要であり、その第一歩が需要者を観察するという行為です。

例に挙げたパソコンであれば、皆さんも需要者です。キー での操作に慣らされているとき、「こんなものだ」と納得せずに「他に方法はないのか?」と思っている自分がいる のではないでしょうか。自分が需要者でない商品であれば、その需要者の行為を観察し、「この人はここに不満があるに違いない」という状況を把握する必要があるのです。 前回掲示した『デザイン思考が世界を変える』では、あるホテルからのコンサル依頼において、 ホテルの経営者はチェックインの対応が顧客満足度を上げ る大きな...