近年、技術革新の波はかつてない速さで押し寄せ、ビジネス環境を大きく変容させています。その中でも特に注目を集めるのが、生成AIの進化です。テキスト、画像、音声など、多様なコンテンツを自動で生成する能力を持つ生成AIは、私たちの想像を超える可能性を秘めており、すでに多くの産業分野でその活用が模索されています。企業活動の中核をなす知的財産(知財)の領域もまた、この新たな技術の恩恵を享受し、大きな変革期を迎えています。これまでの知財部門は、特許出願や権利維持といった「守り」の業務が中心で、コストがかかるという認識を持たれがちでした。しかし、生成AIを活用することで「攻め」の知財、つまり企業価値を積極的に創造する部門へと変貌を遂げることが可能になります。これまで膨大な時間と労力を要した知財業務が、生成AIの導入によって劇的に効率化されるだけでなく、新たな価値創造の機会も生まれてきています。今回は、生成AIが知財業務にもたらす具体的な変化、企業の知財戦略におけるその影響、そして導入に伴う課題や倫理的な側面について掘り下げ、企業成長を加速させる戦略的な活用術を探ります。

1. 生成AIによる知財業務支援の現状と可能性

生成AIは、その多様な能力によって、知財業務のさまざまな側面を効率化し、高度化する可能性を秘めています。現状では、特に情報収集・分析、文書作成・要約、アイデア創出支援といった分野での活用が期待されています。

(1)情報収集・分析

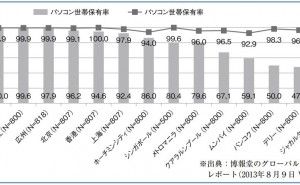

知財業務の根幹をなすのが、先行技術調査や競合他社の特許動向分析です。知財業務において、先行技術調査や競合他社の特許動向分析は不可欠であり、これには膨大な文献やデータベースからの情報収集と精緻な分析が求められます。従来、これらの作業は人手で行われていたため、時間とコストがかかる上に、見落としのリスクも存在しました。しかし、生成AIは大量のテキストデータを高速で処理し、関連性の高い情報を抽出し、パターンを認識する能力に優れています。例えば、特定のキーワードや概念に基づいて関連特許文献を網羅的に検索したり、国際分類(IPC)やFI/Fタームなどの情報から類似技術を抽出したりすることが可能です。さらに、抽出された情報を基に、技術トレンドの動向や競合企業の出願戦略などを自動で分析し、視覚的に分かりやすいレポートを作成することも期待できます。これにより、調査時間の劇的な短縮と分析精度の向上が見込まれます。

(2)文書作成・要約

文書作成・要約における支援です。知財業務では、特許出願書類、意見書、契約書、技術評価レポートなど、多種多様な文書を作成する必要があります。これらの文書は専門性が高く、正確な表現が求められます。生成AIは、既存のデータや指定された条件に基づいて、これらの文書のドラフトを生成する能力を持っています。例えば、発明の概要や図面の説明を入力することで、特許請求の範囲や明細書の草稿を作成したり、先行文献の要点を自動でまとめることができます。これにより、弁理士や知財担当者は、ゼロから文書を作成する労力を削減し、より高度な内容の検討や修正に集中できるようになります。また、多言語での文書作成支援も可能となり、国際出願における翻訳コストの削減や効率化にも貢献するでしょう。

(3)アイデア創出

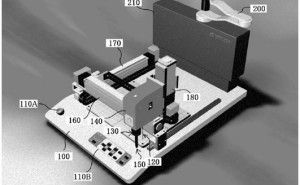

アイデア創出支援も重要な領域です。新しい技術や製品の開発においては、いかに独創的で競争力のあるアイデアを生み出すかが成功の鍵となります。生成AIは、既存の特許情報や技術論文、市場データなどを学習することで、未だ顕在化していない技術課題を発見したり、異なる分野の技術を組み合わせることで新たな発明のヒントを提示したりする可能性があります。例えば、特定の機能を実現するための異なるアプローチを提案したり、既存製品の改善点や新たな用途を示唆したりすることができます。これにより、研究開発部門と知財部門の連携を強化し、より質の高い発明創出を促進することが期待されます。

もちろん、生成AIは完璧ではありません。生成された情報の正確性や妥当性は、最終的には人間の専門家が確認する必要があります。しかし、ルーティンワークや初期段階の業務を生成AIが代替することで、知財担当者はより戦略的な思考や判断、人間ならではの創造性が求められる業務に注力できるようになります。このことは、企業の知財活動全体の生産性と質を飛躍的に向上させる可能性を秘めていると言えるでしょう。

2. 生成AIが変革する企業の知財戦略

...

近年、技術革新の波はかつてない速さで押し寄せ、ビジネス環境を大きく変容させています。その中でも特に注目を集めるのが、生成AIの進化です。テキスト、画像、音声など、多様なコンテンツを自動で生成する能力を持つ生成AIは、私たちの想像を超える可能性を秘めており、すでに多くの産業分野でその活用が模索されています。企業活動の中核をなす知的財産(知財)の領域もまた、この新たな技術の恩恵を享受し、大きな変革期を迎えています。これまでの知財部門は、特許出願や権利維持といった「守り」の業務が中心で、コストがかかるという認識を持たれがちでした。しかし、生成AIを活用することで「攻め」の知財、つまり企業価値を積極的に創造する部門へと変貌を遂げることが可能になります。これまで膨大な時間と労力を要した知財業務が、生成AIの導入によって劇的に効率化されるだけでなく、新たな価値創造の機会も生まれてきています。今回は、生成AIが知財業務にもたらす具体的な変化、企業の知財戦略におけるその影響、そして導入に伴う課題や倫理的な側面について掘り下げ、企業成長を加速させる戦略的な活用術を探ります。

1. 生成AIによる知財業務支援の現状と可能性

生成AIは、その多様な能力によって、知財業務のさまざまな側面を効率化し、高度化する可能性を秘めています。現状では、特に情報収集・分析、文書作成・要約、アイデア創出支援といった分野での活用が期待されています。

(1)情報収集・分析

知財業務の根幹をなすのが、先行技術調査や競合他社の特許動向分析です。知財業務において、先行技術調査や競合他社の特許動向分析は不可欠であり、これには膨大な文献やデータベースからの情報収集と精緻な分析が求められます。従来、これらの作業は人手で行われていたため、時間とコストがかかる上に、見落としのリスクも存在しました。しかし、生成AIは大量のテキストデータを高速で処理し、関連性の高い情報を抽出し、パターンを認識する能力に優れています。例えば、特定のキーワードや概念に基づいて関連特許文献を網羅的に検索したり、国際分類(IPC)やFI/Fタームなどの情報から類似技術を抽出したりすることが可能です。さらに、抽出された情報を基に、技術トレンドの動向や競合企業の出願戦略などを自動で分析し、視覚的に分かりやすいレポートを作成することも期待できます。これにより、調査時間の劇的な短縮と分析精度の向上が見込まれます。

(2)文書作成・要約

文書作成・要約における支援です。知財業務では、特許出願書類、意見書、契約書、技術評価レポートなど、多種多様な文書を作成する必要があります。これらの文書は専門性が高く、正確な表現が求められます。生成AIは、既存のデータや指定された条件に基づいて、これらの文書のドラフトを生成する能力を持っています。例えば、発明の概要や図面の説明を入力することで、特許請求の範囲や明細書の草稿を作成したり、先行文献の要点を自動でまとめることができます。これにより、弁理士や知財担当者は、ゼロから文書を作成する労力を削減し、より高度な内容の検討や修正に集中できるようになります。また、多言語での文書作成支援も可能となり、国際出願における翻訳コストの削減や効率化にも貢献するでしょう。

(3)アイデア創出

アイデア創出支援も重要な領域です。新しい技術や製品の開発においては、いかに独創的で競争力のあるアイデアを生み出すかが成功の鍵となります。生成AIは、既存の特許情報や技術論文、市場データなどを学習することで、未だ顕在化していない技術課題を発見したり、異なる分野の技術を組み合わせることで新たな発明のヒントを提示したりする可能性があります。例えば、特定の機能を実現するための異なるアプローチを提案したり、既存製品の改善点や新たな用途を示唆したりすることができます。これにより、研究開発部門と知財部門の連携を強化し、より質の高い発明創出を促進することが期待されます。

もちろん、生成AIは完璧ではありません。生成された情報の正確性や妥当性は、最終的には人間の専門家が確認する必要があります。しかし、ルーティンワークや初期段階の業務を生成AIが代替することで、知財担当者はより戦略的な思考や判断、人間ならではの創造性が求められる業務に注力できるようになります。このことは、企業の知財活動全体の生産性と質を飛躍的に向上させる可能性を秘めていると言えるでしょう。

2. 生成AIが変革する企業の知財戦略

生成AIの導入は、単に知財業務を効率化するだけでなく、企業の知財戦略そのものを根底から変革する可能性を秘めています。これまでの知財部門は、特許出願や権利維持といった「守り」の業務が中心で、コストがかかるという認識を持たれがちでした。しかし、生成AIを活用することで、次のような形で「攻め」の知財、つまり企業価値を積極的に創造する部門へと変貌を遂げることが可能になります。まさに、生成AIは知財部門の役割と価値を再定義し、企業の成長を牽引する戦略的なエンジンへと押し上げる可能性を秘めていると言えるでしょう。この変化をいち早く捉え、積極的に知財戦略にAIを取り入れる企業こそが、未来の競争で優位に立つはずです。生成AIは、次のように知財を単なる法的権利の保護対象として捉えるだけでなく、企業の成長戦略の中核を担う戦略的な資産として位置づけることを可能にします。データに基づいた迅速な意思決定、知財ポートフォリオの最適化、M&A戦略の高度化、そしてオープンイノベーションの推進といった側面から、企業の競争力強化に大きく貢献するでしょう。

(1)迅速な意思決定

迅速な意思決定の実現です。生成AIが大量の知財情報を高速で分析し、トレンドや競合動向を可視化することで、企業は市場の変化や技術の進化をいち早く察知し、それに基づいた知財戦略を迅速に策定できるようになります。例えば、特定の技術分野での特許出願の急増をAIが検知した場合、それが新たな技術トレンドの萌芽であると判断し、自社もその分野への研究開発投資を加速させるといった意思決定が可能になります。これにより、後手に回ることなく、常に市場の先を読み、競争優位を確立するための戦略を打ち出すことができるようになります。

(2)知財ポートフォリオの最適化

知財ポートフォリオの最適化です。企業が保有する知財は多岐にわたりますが、すべての知財が等しい価値を持つわけではありません。生成AIは、個々の特許の引用状況、市場での活用度、技術的な発展性などを分析し、その価値を定量的に評価するのに役立ちます。これにより、企業は価値の低い知財を特定し、維持費用を削減したり、ライセンスアウトを検討したりすることができます。一方で、自社の核となる技術や将来的な成長が見込める分野に関連する知財を特定し、その保護を強化したり、さらに多くの投資を行ったりするなど、知財ポートフォリオ全体を最適化するためのデータに基づいた意思決定が可能になります。

(3)M&A戦略における知財デューデリジェンスの高度化

M&A戦略における知財デューデリジェンスの高度化も挙げられます。M&Aにおいて、買収対象企業の知財評価は非常に重要ですが、その内容は複雑で多岐にわたります。生成AIは、対象企業が保有する特許や商標、著作権などの情報を短時間で分析し、それらの有効性、侵害リスク、市場での価値などを評価するのに貢献します。これにより、買収リスクを低減し、より戦略的なM&Aを推進することが可能になります。また、未公開の技術やノウハウに関する情報も、過去の技術文書や開発履歴から関連性を抽出することで、隠れた価値を発見できる可能性も生まれます。

(4)オープンイノベーションの推進

オープンイノベーションの推進においても生成AIは貢献します。自社だけでは解決が難しい課題に対し、外部の技術やアイデアを取り入れるオープンイノベーションは、現代の企業にとって不可欠な戦略です。生成AIは、自社の技術課題に合致する外部の技術や研究者、スタートアップ企業を世界中の知財情報から探索し、マッチングを支援することができます。これにより、新たな提携や共同開発の機会を創出し、知財を起点としたエコシステムの構築を加速させることが期待されます。

3. 生成AI導入における課題と倫理的考察

生成AIの知財業務への導入は多くのメリットをもたらしますが、同時に無視できない課題や倫理的な考慮事項も存在します。これらの課題に対応するため、企業はまず『生成AI利用ガイドライン』を策定することが急務です。ガイドラインには、①入力してはいけない機密情報の定義、②AI生成物の権利帰属に関する社内ルール、③生成物を業務利用する際の確認フローなどを明記する必要があります。

(1)生成される情報の正確性と信頼性

最も重要な課題の一つは、生成される情報の正確性と信頼性です。生成AIは学習データに基づいて情報を生成するため、学習データに偏りがあったり、最新の情報が含まれていなかったりする場合、誤った情報や不適切な表現を出力する可能性があります。知財業務においては、特許の有効性判断や侵害の有無など、情報の正確性が極めて重要です。AIが生成した情報が誤っていた場合、企業の重大な損失につながるリスクがあるため、最終的には人間の専門家による厳格なレビューと検証が不可欠です。AIの出力はあくまで「補助」であり、「最終的な判断」は人間が行うという認識を徹底する必要があります。

(2)知的財産権の帰属と保護に関する課題

知的財産権の帰属と保護に関する課題です。生成AIが新たなコンテンツ(例えば、特許のクレーム案や商標デザイン案)を生成した場合、その生成物の著作権や特許権が誰に帰属するのか、という問題が生じます。AIの開発者か、AIの利用者か、あるいはAI自体に権利を認めるのか、といった議論はまだ決着していません。現状では、AIは著作権法上の「著者」や特許法上の「発明者」とは認められていないため、AI生成物をそのまま出願・登録することはできません。例えば、米国著作権局は「人間による創作的寄与」がないAI生成物の登録を拒否する見解を示しており、日本でも文化庁が同様の方向で検討を進めています。企業がAI生成物を自社の権利として保護するためには、人間の担当者がどのように創作的に関与したかを具体的に説明できる体制を整える必要があります。

(3)データプライバシーとセキュリティ

データプライバシーとセキュリティも重要な懸念事項です。知財業務で取り扱う情報は、企業の技術的ノウハウやビジネス戦略に関わる極めて機密性の高いものが多く含まれます。これらの情報を生成AIに学習させたり、処理させたりする際には、情報漏洩のリスクを最小限に抑えるための厳重なセキュリティ対策が不可欠です。クラウドベースの生成AIサービスを利用する場合、データの保管場所、暗号化の有無、アクセス権限の管理など、データガバナンスに関する詳細な確認が必要です。また、社内システムと連携させる際には、不正アクセスやサイバー攻撃に対する強固な防御策を講じる必要があります。

(4)バイアスと公平性

倫理的な問題として、バイアスと公平性が挙げられます。生成AIは学習データの偏りを反映し、特定の属性や文化、歴史的背景に基づいたバイアスを持つ可能性があります。知財審査や評価の過程で、もしAIがこのようなバイアスを持って判断を下すようなことがあれば、公平性が損なわれる恐れがあります。例えば、特定の技術分野の出願を過小評価したり、特定の国の企業に不利な判断を下したりするような事態は避けなければなりません。AIシステムの設計段階からバイアスを排除するための工夫や、定期的な監査を通じて公平性を担保する仕組みを構築することが求められます。

(5)雇用の変化とスキル再教育の問題

最後に、雇用の変化とスキル再教育の問題です。生成AIが知財業務の一部を代替することで、従来の業務に従事していた人材の役割が変化し、場合によっては職務の再編や人員削減につながる可能性も否定できません。企業は、生成AIの導入によって浮いたリソースを、より戦略的な知財活動や、AIの管理・検証といった新たな業務に振り向ける必要があります。同時に、知財担当者に対して、AIツールの活用スキルやAIが出力する情報を批判的に評価する能力、データ分析スキルなど、新たな知財リテラシーの習得を促すための再教育プログラムを提供することが重要です。これにより、人材のエンゲージメントを維持しつつ、企業全体の知財戦略を強化していくことができるでしょう。

これらの課題に対し、企業は単に技術を導入するだけでなく、法的、倫理的、そして人材育成の観点から総合的な対策を講じる必要があります。生成AIのポテンシャルを最大限に引き出しつつ、リスクを管理するバランスの取れたアプローチが求められます。

4. まとめ、生成AIが拓く知財戦略の未来

生成AIの急速な進化は、知的財産の世界に革命的な変化をもたらしつつあります。これまで時間と労力を要した知財調査、文書作成、分析といった業務が劇的に効率化され、企業はより迅速かつ正確な知財戦略の立案・実行が可能になってきました。生成AIは、先行技術調査の高度化、特許出願の迅速化、競合他社の動向分析の深化、そして新たな発明の着想支援など、多岐にわたる知財活動を支援し、企業の競争優位性を確立する上で不可欠なツールとなりつつあります。しかしながら、生成AIの導入はメリットばかりではありません。情報の正確性、知的財産権の帰属、データプライバシー、倫理的なバイアス、そして雇用の変化といった、乗り越えるべき重要な課題が横たわっています。これらの課題に目を向けず、単なる業務効率化のツールとしてのみ生成AIを導入することは、予期せぬリスクを招く可能性があります。企業は、技術的な側面だけでなく、法務、倫理、人材育成といった多角的な視点からアプローチし、バランスの取れた導入戦略を策定することが求められます。

生成AIが拓く知財戦略の未来は、単なる知財業務の自動化に留まりません。それは、知財を企業の成長戦略の中核に据え、イノベーションを加速させるための強力な触媒となるでしょう。知財担当者は、AIが提供する情報を最大限に活用しつつ、人間ならではの高度な判断力、創造性、そして倫理観を発揮することで、より戦略的で付加価値の高い業務に注力していくことになります。これからの企業は、生成AIを戦略的に活用し、知財部門を単なるコストセンターではなく、企業価値創造の源泉として位置づけることで、持続的な成長を実現していくことが可能となるでしょう。生成AIと人間の協調によって生まれる新たな知財エコシステムは、来るべき未来のビジネス競争において、企業の成否を左右する重要な鍵となるはずです。