【設計部門の課題と原因分析 連載目次】

従って、ツールやシステムのメーカー、又はベンダーが提示するゴールと導入プランにしたがって仕組みを構築することは、大きなリスクを抱えることを意味します。目指すべきゴールが高ければ高いほど、固有の綿密な登山計画を立てる必要があるはずです。完全には人任せにできないはずです。

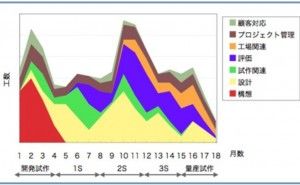

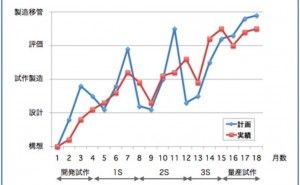

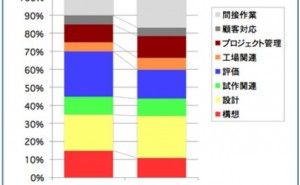

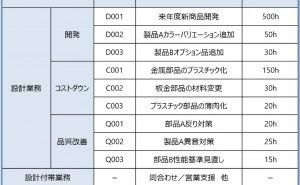

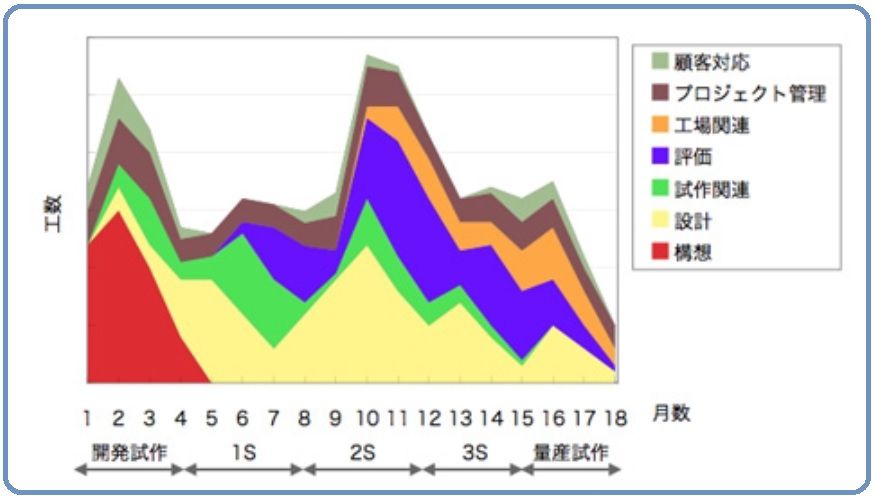

それでは、図20を使って登山計画を立ててみることにしましょう。最初にやることは、スタート地点(設計部門の現状)を正確に特定することです。そのためには、図20 に示すようにプロジェクトの工数分析を行い、課題を整理することが有効です。事例としてあげている設計部門の課題は次のように整理できます。

繰り返し実施する試作が同時作業となっており、設計の時期に直前の試作の評価を並行実施しています。そのため、設計も評価も中途半端です。開発試作は4ヶ月間程度のかなりの工数を使う作業ですが、開発試作依頼や顧客対応など、様々な作業を設計部門が請け負っています。そこで、本来の構想設計がおろそかになっています。2Sという試作期間にもっとも多くの工数がかかっており、設計作業、評価作業ともに最大の工数が必要になっています。一時的な設計者増員は困難であり、そのため、設計者の負担は大きなものになるでしょう。

開発期間を通じて、設計作業、試作関連作業、評価作業が同時に実際されており、開発の状況把握やマネジメントは容易ではありません。どうしても、完成度の確認は開発の最後になってしまい、修正の際に大きな手戻りが発生します。

ここであげた課題を解決することなしには、...