積極的な推進が求められる生成AIの導入 ー 海外の最新事例も紹介

合同会社アルファコンパス 代表CEO 福本 勲 氏

製造業におけるDXの必要性取り組みのポイント

いま、なぜ製造業にDXが必要とされるのか。以下に4つのポイントをまとめた。

1)製造現場のノウハウ継承が困難に:日本は世界に先駆け、少子高齢化進んでいるが、長年に渡る実地経験の中で熟練技能者のノウハウを継承することが困難になっていることから、人からデジタルへの継承が必要となっている。

2)モノづくり大国日本の競争力維持に対するプレッシャー:たとえば、日本では20年~30年もの間、使用されている古い機械が利用される一方、最新設備を備えた海外メーカーとの競争に勝たなければならないといったプレッシャーにさらされている。

3)製品の変化への対応:製品が複雑化、ソフトウェア・ディファインド化するとともに、納入後の顧客の使い方や環境への適合までをも含めたモノづくりやサービスが求められている。

4)業務のリモート化ニーズの拡大:新型コロナウィルスへの対応で、リモートによる作業支援やメンテナンスサービスの仕組み作りが求められるようになったが、これはアフターコロナ、ビヨンドコロナにおいても継続すると考えている。

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が日米におけるDXへの取り組み情報(2023年度)を調べたところ「全社戦略に基づき、全社的に取り組んでいる」と回答した企業は2022年度から10ポイント以上増加の37.5%となり、同年度に調査したアメリカの値を超えた。また「全社戦略に基づき、一部部門においてDXに取り組んでいる」、「部署ごとに個別でDXに取り組んでいる」と回答した企業数も年々増加している。ただ、これは、デジタイゼーションやデジタライゼーションが含まれており、さらに調査を進めると、日本ではデジタイゼーション、デジタライゼーションの取り組みは、多少進んでいるものの、本来のDXの取り組みがなかなか進んでいないことから課題となっている。

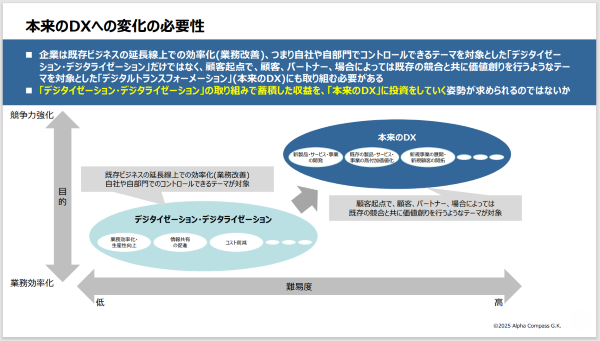

企業は、既存ビジネスの延長線上での効率化(業務改善)、つまり、自社や自部門でコントロールできるテーマを対象としたデジタイゼーション・デジタライゼーションだけではなく、顧客起点で顧客やパートナーのほか、場合によっては既存の競合とともに価値づくりを行うといったテーマを対象とした本来のDXに取り組む必要がある。また、これらの取り組みで蓄積した収益を本来のDXに投資する姿勢が求められているのではないだろうか。

【図】日米におけるDXの取り組み状況(合同会社アルファコンパス提供)

【図】本来のDXへの変化の必要性(同社提供)

ハノーバーメッセ2025:製造業の生成AI活用やデータ活用のショーケース

■シーメンス社

シーメンス社(独)では、教育トレーニングやマニュアル作成のほか、生産情報統合、PLCのコントロールソフトウェアの開発、効果的な学習支援などにおいてCopilotが使われるようになってきている。

右下の画像は、エージェンティックAIを使い、ユニバーサルロボットがロボットを作る取り組みだが、この取り組みにおいては生成AIのエージェントのマスタースレーブの関係が定義されている。生成AIの中にもAGV(物流ロボット)などを動かす下位の...