品質工学の代表技法であるパラメータ設計の活用が進まない理由の一つに負担感があると思います.

直交表L18の外側に誤差因子を割り付けると最低でも18×2=36回の実験が必要になります.36回の実験を実施しなければ改善効果がわからない,しかも目標未達成という結果となってしまう可能性が高いとなればパラメータ設計の実施をためらってしまうのは仕方のないことです.パラメータ設計は失敗するために実施するなどと言われても納得できる人はほとんどいません.

かつて自分の開発テーマにおいてL18×(L4×L9)のパラメータ設計を計画し,それを約2か月かけて実施した結果,選択したシステムには解がないという判断をしたことがあります.

ネガティブに言ってしまえば2か月もの期間を投入したパラメータ設計は失敗に終わったということになりますが,当時開発対象としていた方式(4層膜方式)での事業化可否の意思決定をすることが目的であるとしたら,はたして2か月の期間は長いと言えるかどうかです.事業化可能であると判断するためには,少なくとも技術的なリスクは十分に小さいということを示さなければいけません.

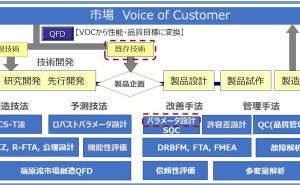

未完成な技術を製品化プロセスに流した結果,下流で品質問題が顕在化し,その問題解決のために市場投入が遅延する,あるいは最悪の場合は事業化を断念するというケースもあります.それを避けるためには十分な市場品質(環境ノイズに対するロバスト性と耐久性)を確保しながら複数の製品への設計が可能であることを製品化プロセス上流の開発段階で予測判断することが必要となります.当時は,この予測判断の必要性に納得感があったので2か月のパラメータ設計の実施に対する負担感はありませんでした.同じ実験をするにしても,納得感が高ければ高いほど負担感が減っていくのではないかと思います.この納得感を高めることが経営層を含めたマネジメントの大きな役割かと思います.

【参考文献】

- 「交換結合オーバーライト光磁気ディスク開発への品質工学の適用」細川哲夫,

- 岡室昭男, 宮田一智, 松本広行 品質工学,Vol.2, No.2 (品質工学会)pp.26-31.

【出典】QECompass HPより、筆者のご承諾により編集して掲載