1. 参加しやすいルールとは

メーカーでは全従業員が毎月何かしらの提案を行っている会社が多いと思います。メーカーでは提案制度は、日常の活動です。これが別の産業となると立ちどころに提案活動に対する認識が薄れてしまいます。提案活動の大切さが理解できれば導入する産業もありますが、大半はこの制度自体を知らないことで実際に行われていないものと思います。

昔ある調味料メーカーでこのような提案がありました。「売上を伸ばすために何をすべきか」という課題に対してある現場の従業員が出した提案です。

「瓶の中蓋の穴径を大きくする」

いかがでしょうか。とってもナイスな提案だと思いませんか。これを実行すれば消費量が増えて売り上げ増につながるであろうという発想です。しかも穴径が大きくなったことは消費者には気づかれにくいものです。そこでごく自然に売上が上がるという構図です。

この提案は「使う立場に立った」発想です。常に顧客視点で考えなければよい提案はできません。もちろん、この提案の場合は顧客にとってありがたい話ではありませんが・・・。

よく提案制度を導入してもなかなか長続きしない会社があります。その理由として難しく考えすぎるということがあるような気がします。

提出されたアイデアについて発想力や実現性などについて細かく採点するなどといった会社が多々あります。よりレベルの高い提案を提出してもらうことで会社としての収益向上につなげたいと考えるからです。もちろん提案制度が成熟して来ればこのようなしくみも必要だと思います。しかし一方で従業員側からするとあまりレベルの低い提案は出しづらくなります。

導入時は「どのような内容でも良いので提案して欲しい」というレベルからスタートすればよいのではないでしょうか。

たとえばコピー機に1枚当たりいくら、と明示するという提案でもよいのです。これによってムダなコピーを防ぐことができるかもしれません。ただし大きな改善効果は望めません。ポイントは皆が参加しやすいようなルールにすることです。まずはハードルを下げて誰でもが入っていけるようなしくみを考えてみましょう。

2. 提案件数を増やすコツ

この提案制度は従業員自身のレベルアップにも有効な手段です。今の仕事の状況を客観的に分析し、それをどう変えたらさらに良くなるのかをじっくりと考えるからです。改善提案は従業員が参加することで会社経営を良くしていくためのしくみと考えましょう。しかし多くの従業員は自分が経営に参加するなどとは思っていないものです。

会社も良くなり従業員自身も成長する、こんな良い仕組みはなかなかありませんが、ほとんどの従業員はそれを自分事として考えることが無いのです。そこでまず改善提案制度として導入し、ハードルを低くするとともに参加へのモチベーションを向上させなければならないわけです。

いろいろな会社で行っていることは提案報奨金を支給するということです。この報奨金は参加賞金を出すとともに改善効果の大きなアイテムについてはそこそこの金額で報いるというものです。参加賞は300円から500円程度でよいでしょう。改善効果が大きい提案については数万円から数十万円出してもよいのではないでしょうか。

この報奨金を支給することと同時に人事評価の一部とすることも考えられます。年間目標件数に対する達成度に応じて評価していくことがよいのではないでしょうか。改善件数をグラフ化して社内に掲示している会社を見かけることがあります。ビジュアル化するとともに誰が頑張っているのかもわかるようにします。

逆に件数が伸びない社員はそれを見ることで考えるところが出てくるでしょう。このように刺激を与え合い、それに対してアクションが起きるようにすることが本当の見える化だといえます。

ある会社の経験値によると改善件数と会社利益は関係があるとのことです。もちろん提案件数が大きくなるにつれて利益も増えるということです。改善提案なんて効果が無いよ、とわかったようなことを言う人がいますが、これは正しくないと思います。改善提案はコストや品質、安全などに必ず効果がありますので前向きに取り組みたいものです。

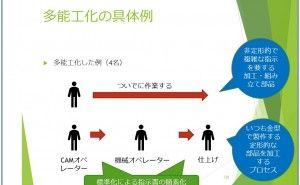

改善提案は個人別に評価していくことも重要ですが、これをチーム別の評価とすることも一つの方法です。何人かでチームを組み、そのチームで件数を競うのです。これは自分だけではなくチームのために、という心理を活用し改善提案を増やしていく方法です。一度この方法を試されてみてはいかがでしょうか。

3. 継続できるしくみにする

改善提案制度として望ましい形は全従業員が毎月1件以上の提案を行うということではないでしょうか。特にこれから制度化するという会社はこの形がシンプルでよいと思います。毎月1件が大変そう・・・と感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。それは理解できます。しかし導入時はまず件数優先。こう割り切ることで案件は出しやすくなります。

どのような提案が出てきてもまずは否定しない。各従業員が参加しやすい雰囲気を作って下さい。そしてわずかでもよいので参加賞を支給します。効果の大きい提案に対してはしっかりと評価し表彰しましょう。毎月提案に関する通信を発行してみてはいかがでしょうか。

あるいは会社の中に提案ボードを設け、そこに個人別のグラフを掲示する。そしてそれ以外に優れた提案内容を掲示することも効果があると思われます。

提案をカテゴリー分けしてみることもありではないでしょうか。たとえば安全、品質、デリバリー、コスト、マネジメントの5分類してみる。今月は「安全月間」とすることでそれに集中して提出してもらうこともよいかもしれません。

もう1つ、制度として定めると効果がありそうなものがあります。それは社内に提案の「級」を設けるということです。月に1件確実に提案できれば5級、そして効果を積み上げて一定の線を上回るようになれば4級といった具合に徐々にステップアップし、最終的には1級を取れるようにするのです。

そしてこの級は人事考課上も考慮する。2級以上は級に応じた給与を支給するということがあってもよいのではないでしょうか。

頑張れば報われるというしくみがあれば従業員のモチベーションも上がるものです。逆にこのようなしかけを用意しないで進めると途中で挫折することも考えられます。せっかく始めた提案制度ですからぜひ継続的に長期にわたり進めていきたいものです。そしてその効果は確実に表れます。

事故が全くなくなった、コストが下がるようになった、といった効果は先人たちが経験しているところです。まずはシンプルにスタートし、会社組織を活性化しましょう。

...