今回から、購買業務の要点について、連載5回に分けて解説します。

1. サプライチェーンの入り口業務

私たちは物流業務に携わっていますが最近では単なる「点の物流」だけでは不足です。これまでの輸送、保管、荷役、包装、流通加工といった物流5機能だけをやっていればよいという時代ではなくなってきました。つまりより高付加価値な仕事を要請されるようになってきたということです。

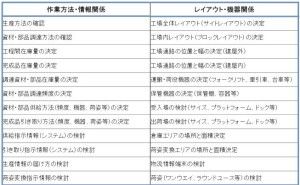

そこで「物流設計業務」に代表される「効率的な物流を実施するためのソフト」にあたる業務を行う必要があります。これを「線の物流」とでも呼びましょう。

しかしこの「線の物流」業務は本来やられていないといけなかった業務です。物流設計がきちんとしていないといくら5機能をがんばってやってみたところでその効果には限界があるのです。そうは言ってもこの物流設計業務ができる会社がどれだけあるのかというとそれもまた疑問です。大手物流事業者が顧客から物流設計を依頼されたとしてそれに応えられる会社は何社あるでしょうか。

今回はさらに領域を広げます。その領域とはサプライチェーンであり、私たちが担っていくべき業務はサプライチェーンマネジメント(SCM)ということになります。

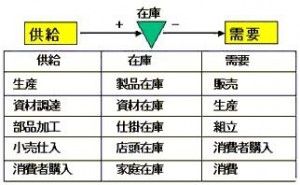

サプライチェーンとはサプライヤーからものを調達し、それを使って生産を行い、物流で製品をお客様のもとへとお届けするまでの一連の流れです。現在の企業はその企業サプライチェーンをいかに効率的に実行していくかで勝負が分かれるようになったわけです。

そのサプライチェーンの入り口が物の調達を行う「購買業務」ということになります。ここをしっかりと押さえないと高コストなサプライチェーンになったり間延びしたサプライチェーンになってしまったりします。ということで購買業務の要点として私たちは何に気をつけていったらよいかについて考えてみたいと思います。

購買業務には購買戦略が存在します。その購買戦略は企業戦略に基づいて設定されます。高品質の部品を低コストでタイムリーに調達したいと考えますが、それはあくまでも企業戦略の要請に基づいているのです。企業の売り上げと利益目標が提示されればいくらでものを調達しなければならないかがわかります。そのために個々の部品購入価格目標が設定されることになります。その目標価格を達成するために購買業務として何が必要になるのでしょうか。新規部品調達を例にとって考えてみましょう。

まずやらなければならないのは取引先の候補となるサプライヤー探しです。今はインターネットでいとも簡単に探すことができますが、その会社が果たして自社と取引するにふさわしい会社かどうかはチェックする必要がありそうです。

2. RFI(情報提供依頼)の実施

取引をするサプライヤーはインターネットで簡単に探し出すことができます。サプライヤーを抽出しその連絡先を知ることまでは機械的作業です。ここから先が一工夫要する点でしょう。そのサプライヤーが取引するに値する会社なのかを知る必要がありますがインターネット情報だけでは不足する可能性があるからです。

そのような中でも会社の財務状況や主だった取引先の調査はそれほど難しくはありません。そういった情報を提供する会社もあるからです。しかしもう一歩突っ込んだ自社と本当に相性が良い会社なのかどうかは独自に調べてみなければなりません。

このプロセスで活用する手法がRFI(Request for information)です。RFIはその名の通り情報提供依頼を行いサプライヤーから自社が欲しい情報を直接もらうという方法です。

このRFIには特にSQDCMの観点で質問していくとよいでしょう。つまりS(安全)・Q(品質)・D(納期)・C(コスト)・M(マネジメント)のカテゴリーごとにいろいろと聞いていくのです。たとえば安全関係での質問例としては「昨年一年間で労災事故は何件ありましたでしょうか」という聞き方があると思います。

さらに強度率や度数率を聞いてみることもよいかもしれません。なぜならこれら指標については市場での平均値を知ることができ、それとの比較でそのサプライヤーの実力を判断できるからです。そして重要なことは受領した回答に対して「採点」できることです。取引するに足る会社は何点を取らなければならないのかをあらかじめ設定し、候補会社にするかどうかを得点で判断することです。

このRFIで大体の情報が得られれば次にその会社を訪問します。会社訪問には二つの目的があります。一つはその会社経営者の考え方を知るということです。もう一つはその会社の現場を実際に見るということです。

前者ではその会社が自社の考え方と合っているかどうかがわかります。あまりにも考え方が違っていると先々取引上の問題点が出てくるかもしれません。後者では実際に現場を見ることでSQDCMの実態がわかります。現場力のない会社は取引するに値しないということは言うまでもありません。

3. RFP:Request for proposal(提案要請)

サプライヤーが取引するに値する会社なのかを知る必要があります。この候補会社は自社が今後付き合っていく可能性の高い会社になりますので社内で公式に候補会社として登録しましょう。候補会社の登録簿のことをサプライヤーパネルと呼びます。この候補会社はきちんとパネルコミッティを開催しその会議で承認するといった透明なプロセスを踏むようにするとよいでしょう。

このパネルは3年程度の間隔で定期的に見直していくとよいと思います。なぜなら今の候補会社よりももっと優秀な会社が出てくるかもしれません。一方で3年の間にSQDC水準が低下している会社もあるかもしれません。その場合にはいったんパネルから外すことも考えなければならないでしょう。

そして候補会社が決まれば各社からプレゼンしていただき自社に対してどのような貢献をしていただけるかについて説明をしていただくとよいでしょう。これがRFPプロセスです。RFPとは Request for proposal です。提案要請ということになります。

このプレゼンの場にはエンジニアや品質保証の担当者にも入ってもらいましょう。さまざまな技術的な視点で質問することで候補会社の実...