今回は、BtoB のビジネスをベースにハードウェア開発を中心としていたメーカーが IoT に対応した製品開発にシフトする際のカギとなるデータ指向とシステム設計について解説します。

IoT ビジネスに必要となるのは、センサーや機器からデータを受け取り、他のデータと組み合わせて分析することにより、従来とは違う新しい価値を顧客に提供することです。センサーや機器を使ってどのようなデータを収集し、他の様々な機器のどのようなデータと組み合わせると新しい価値を作り出すことができるのか、データを使ったシステム全体の設計力が問われるということなのです。

ハードウェア技術が中心となっている製品開発の場合、仕様や精度、コストなどの目標が明確で、それを達成するためにモノ(実物)を使って試行錯誤や擦り合わせを繰り返すという目標達成スタイルであり、そもそもデータを活用する意識が低いという傾向があります。

まず必要なことは、製品やサービス(ソリューション)の企画や開発をデータの活用を中心にしたスタイルに変えることです。

自らの製品開発スタイルをデータの活用や管理を重視した開発スタイルのシフトしないと、データの活用に必要となるシステムエンジニアを育成したり SIer との協業を行うことも難しいのが現実です。データ指向の開発スタイルに変えるには、私の次の記事が参考になります。

加えて取り組むべきことはシステム設計の見直しです。ハードウェア技術が中心となっている製品開発の場合、ハードを中心に必要な機能や要素の見通しが立てやすいため、システム設計が行われていないことがほとんどです。これが IoT ビジネスにシフトする際の大きな障害となります。

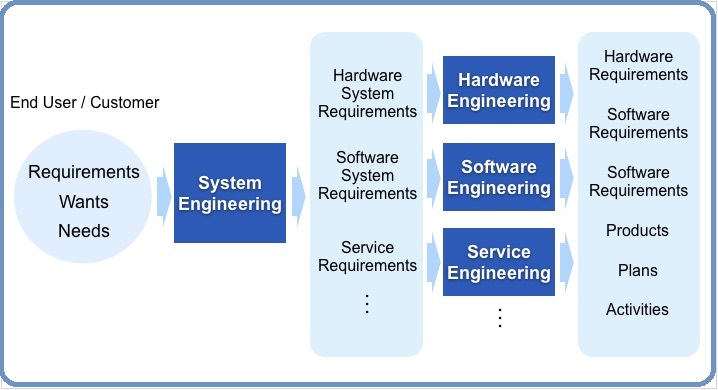

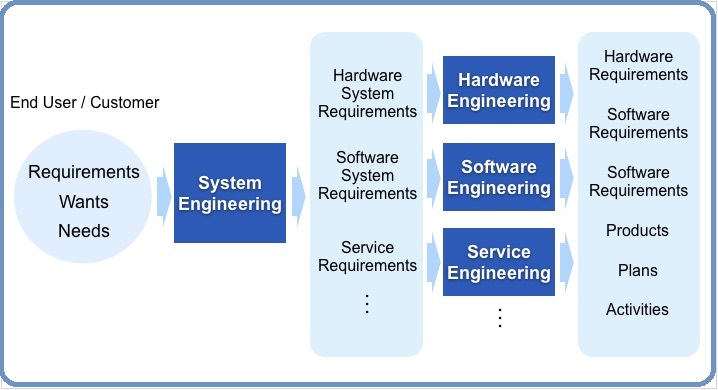

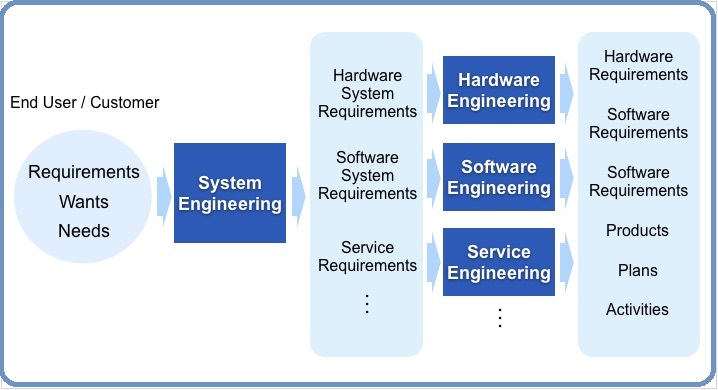

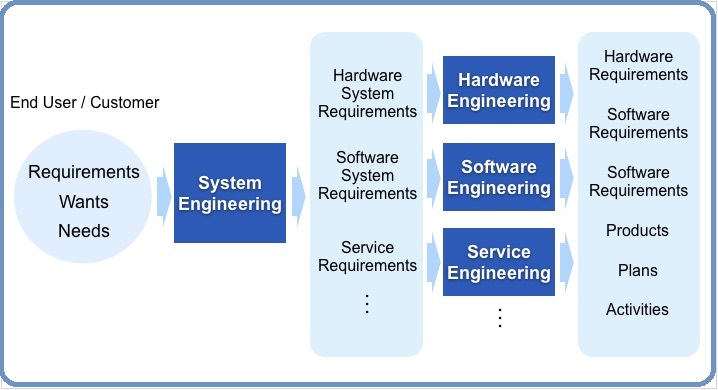

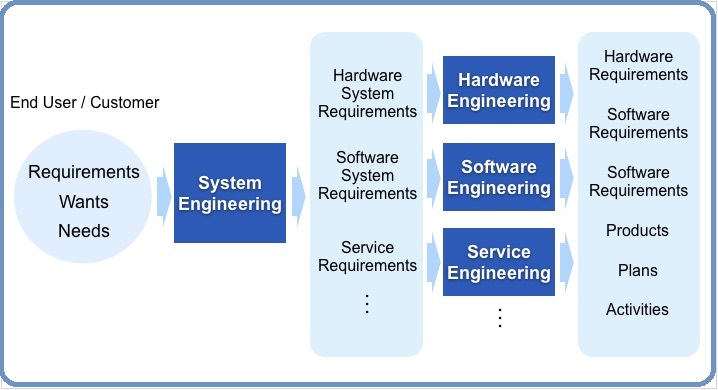

IoT ビジネスにおける製品開発とは、従来からの装置やデバイスなどを、ハード、ソフト、データが一体化したシステムとして設計し、全体として機能するソリューションやサービスを開発するということなのです(システム設計とは下図に示している範囲)。ハード、ソフト、データを合わせたトータル・システムとしての設計力が問われることになります。

従来の製品開発スタイルがハード技術中心のものであっても、ハード、ソフト、データを合わせたシステム設計を行うことは可能です。ハード技術者を中心に頭の中で暗黙的、属人的にやっていた従来の設計作業を可視化することによって、ハード技術者であってもシステム設計に取り組むことが可能です。ここではそのポイントを紹介しておきましょう。

◆ 対象は製品あるいはシステム全体

電気、機構、ソフトといった主要なサブシステムはもちろん、データも合わせてシステム設計の対象となります。さらに、生産技術、製造、保守、サービスといった領域もシステム設計の対象になります。

◆ 機能要求と非機能要求のセットで考える

システム設計では仕様や要件のブレークダウンを行いますが、その際に常に品質属性を考慮することが大切です。機能要求と非機能要求とをセットで取り扱うことにより、総合的な品質属性管理を行います。

◆ ブレークダウン(展開)は構成要素間の関係を保証して実施する

システム設計は、仕様の詳細化や仕様から内部構造への変換など、適宜構成要素をブレークダウンしていくことになりますが、その際に、構成要素間の関係がどのよ...