【この記事で分かること】

- 地球規模の環境問題の深刻化とDfEの関係

- DfEの具体的な手法とプロセス

- DfEがなぜ企業に多岐にわたるメリットをもたらすのか

- DfEの今後の動向と展望

地球温暖化や資源枯渇といった環境問題が深刻化する中、企業活動においても環境への配慮が不可欠な時代となりました。これまでは、製品が市場に出た後の廃棄やリサイクルといった「エンド・オブ・ライフ」における対策が主流でしたが、より根本的な解決策として注目されているのが、DfE(Design for Environment)すなわち「環境配慮設計」です。これは、製品の企画・開発段階から、原材料の調達、製造、使用、廃棄、そしてリサイクルに至るまで、ライフサイクル全体を通して環境負荷を低減するよう設計するアプローチです。単に環境規制をクリアするだけでなく、新たな価値を創造する戦略としても、今、その重要性が高まっています。今回は、環境配慮設計を徹底解説します。

1. なぜ今、環境配慮設計(DfE)が求められるのか

今日、環境配慮設計(DfE)が強く求められる背景には、複数の要因が絡み合っています。第一に、地球規模の環境問題の深刻化です。気候変動、生物多様性の損失、海洋プラスチック汚染といった問題は、もはや無視できないレベルに達しており、企業もその一員として責任を問われるようになりました。消費者の環境意識も高まり、エシカル消費やサステナブルな製品を選ぶ傾向が顕著になっています。この変化は、環境に配慮しない製品が市場で競争力を失うことを意味し、企業にとってDfEは単なる社会貢献活動ではなく、事業存続のための必須戦略へと変わりました。

第二に、企業の競争力向上とブランド価値の確立です。DfEを導入することで、エネルギー効率の改善や資源の再利用が可能となり、原材料費や製造コストの削減に繋がります。また、環境に優しい製品は消費者からの評価が高く、企業の信頼性やブランドイメージを向上させます。これにより、新たな顧客層を獲得し、市場での優位性を築くことができます。DfEは、単なるコストではなく、むしろ投資と捉えるべきであり、持続可能な成長を実現するためのエンジンとなり得ます。

第三に、法規制の強化とサプライチェーン全体の要求です。例えば、EU(欧州連合)では有害物質の使用を制限する「RoHS指令」や、エネルギー効率などを義務付ける「エコデザイン指令」など、環境関連の法規制が年々厳格化されています。これらの規制を製品の設計段階から考慮しなければ、市場に投入することすら困難になります。また、大企業がサプライヤーに対して環境基準を求めるケースが増えており、サプライチェーン全体でDfEに取り組むことが求められています。これは、企業が単独で環境対策を進めるのではなく、サプライヤーやパートナー企業と連携し、エコシステム全体で環境負荷を低減していく必要性を示しています。

2. 環境配慮設計(DfE)の具体的な手法とプロセス

環境配慮設計(DfE)は、製品開発の初期段階からライフサイクル全体を考慮する体系的なプロセスです。その具体的な手法とプロセスは、大きく以下のステップに分けられます。

(1)ライフサイクルアセスメント(LCA)の実施

製品の企画段階で、ライフサイクル全体(原材料の調達、製造、輸送、使用、廃棄・リサイクル)における環境負荷を定量的に評価します。これには、CO2排出量、エネルギー消費量、水資源消費量、廃棄物量などが含まれます。このLCAの結果を基に、どの段階で最も環境負荷が大きいかを特定し、改善目標を設定します。例えば、製造段階での電力消費が多い場合は、省エネルギーな製造方法を検討するといった具体的なアクションプランを立てることができます。

(2)環境目標の設定と設計原則の適用

LCAで特定された課題に基づき、具体的な環境目標を設定します。目標は「CO2排出量を10%削減する」「再生可能素材の使用率を30%に高める」といった具体的な数値で設定することが重要です。この目標達成のために、以下のような設計原則を適用します。

- 素材の選定・・・ 再生可能な素材、リサイクルされた素材、有害物質を含まない素材を積極的に使用します。

- 省資源・軽量化・・・ 製品の小型化、部品数の削減、軽量化により、原材料の使用量や輸送時のエネルギー消費を抑えます。

- 長寿命化・修理容易性・・・ 壊れにくい設計にしたり、部品交換を容易にすることで、製品の寿命を延ばし、廃棄量を削減します。

- リサイクル・再利用性・・...

【この記事で分かること】

- 地球規模の環境問題の深刻化とDfEの関係

- DfEの具体的な手法とプロセス

- DfEがなぜ企業に多岐にわたるメリットをもたらすのか

- DfEの今後の動向と展望

地球温暖化や資源枯渇といった環境問題が深刻化する中、企業活動においても環境への配慮が不可欠な時代となりました。これまでは、製品が市場に出た後の廃棄やリサイクルといった「エンド・オブ・ライフ」における対策が主流でしたが、より根本的な解決策として注目されているのが、DfE(Design for Environment)すなわち「環境配慮設計」です。これは、製品の企画・開発段階から、原材料の調達、製造、使用、廃棄、そしてリサイクルに至るまで、ライフサイクル全体を通して環境負荷を低減するよう設計するアプローチです。単に環境規制をクリアするだけでなく、新たな価値を創造する戦略としても、今、その重要性が高まっています。今回は、環境配慮設計を徹底解説します。

1. なぜ今、環境配慮設計(DfE)が求められるのか

今日、環境配慮設計(DfE)が強く求められる背景には、複数の要因が絡み合っています。第一に、地球規模の環境問題の深刻化です。気候変動、生物多様性の損失、海洋プラスチック汚染といった問題は、もはや無視できないレベルに達しており、企業もその一員として責任を問われるようになりました。消費者の環境意識も高まり、エシカル消費やサステナブルな製品を選ぶ傾向が顕著になっています。この変化は、環境に配慮しない製品が市場で競争力を失うことを意味し、企業にとってDfEは単なる社会貢献活動ではなく、事業存続のための必須戦略へと変わりました。

第二に、企業の競争力向上とブランド価値の確立です。DfEを導入することで、エネルギー効率の改善や資源の再利用が可能となり、原材料費や製造コストの削減に繋がります。また、環境に優しい製品は消費者からの評価が高く、企業の信頼性やブランドイメージを向上させます。これにより、新たな顧客層を獲得し、市場での優位性を築くことができます。DfEは、単なるコストではなく、むしろ投資と捉えるべきであり、持続可能な成長を実現するためのエンジンとなり得ます。

第三に、法規制の強化とサプライチェーン全体の要求です。例えば、EU(欧州連合)では有害物質の使用を制限する「RoHS指令」や、エネルギー効率などを義務付ける「エコデザイン指令」など、環境関連の法規制が年々厳格化されています。これらの規制を製品の設計段階から考慮しなければ、市場に投入することすら困難になります。また、大企業がサプライヤーに対して環境基準を求めるケースが増えており、サプライチェーン全体でDfEに取り組むことが求められています。これは、企業が単独で環境対策を進めるのではなく、サプライヤーやパートナー企業と連携し、エコシステム全体で環境負荷を低減していく必要性を示しています。

2. 環境配慮設計(DfE)の具体的な手法とプロセス

環境配慮設計(DfE)は、製品開発の初期段階からライフサイクル全体を考慮する体系的なプロセスです。その具体的な手法とプロセスは、大きく以下のステップに分けられます。

(1)ライフサイクルアセスメント(LCA)の実施

製品の企画段階で、ライフサイクル全体(原材料の調達、製造、輸送、使用、廃棄・リサイクル)における環境負荷を定量的に評価します。これには、CO2排出量、エネルギー消費量、水資源消費量、廃棄物量などが含まれます。このLCAの結果を基に、どの段階で最も環境負荷が大きいかを特定し、改善目標を設定します。例えば、製造段階での電力消費が多い場合は、省エネルギーな製造方法を検討するといった具体的なアクションプランを立てることができます。

(2)環境目標の設定と設計原則の適用

LCAで特定された課題に基づき、具体的な環境目標を設定します。目標は「CO2排出量を10%削減する」「再生可能素材の使用率を30%に高める」といった具体的な数値で設定することが重要です。この目標達成のために、以下のような設計原則を適用します。

- 素材の選定・・・ 再生可能な素材、リサイクルされた素材、有害物質を含まない素材を積極的に使用します。

- 省資源・軽量化・・・ 製品の小型化、部品数の削減、軽量化により、原材料の使用量や輸送時のエネルギー消費を抑えます。

- 長寿命化・修理容易性・・・ 壊れにくい設計にしたり、部品交換を容易にすることで、製品の寿命を延ばし、廃棄量を削減します。

- リサイクル・再利用性・・・ 分解しやすい構造にし、異なる素材を接着剤ではなくねじで固定するなど、リサイクルしやすい設計を心がけます。

- エネルギー効率の向上・・・ 製品の使用段階でのエネルギー消費を抑える設計を導入します。例えば、電化製品の待機電力を削減するなどです。

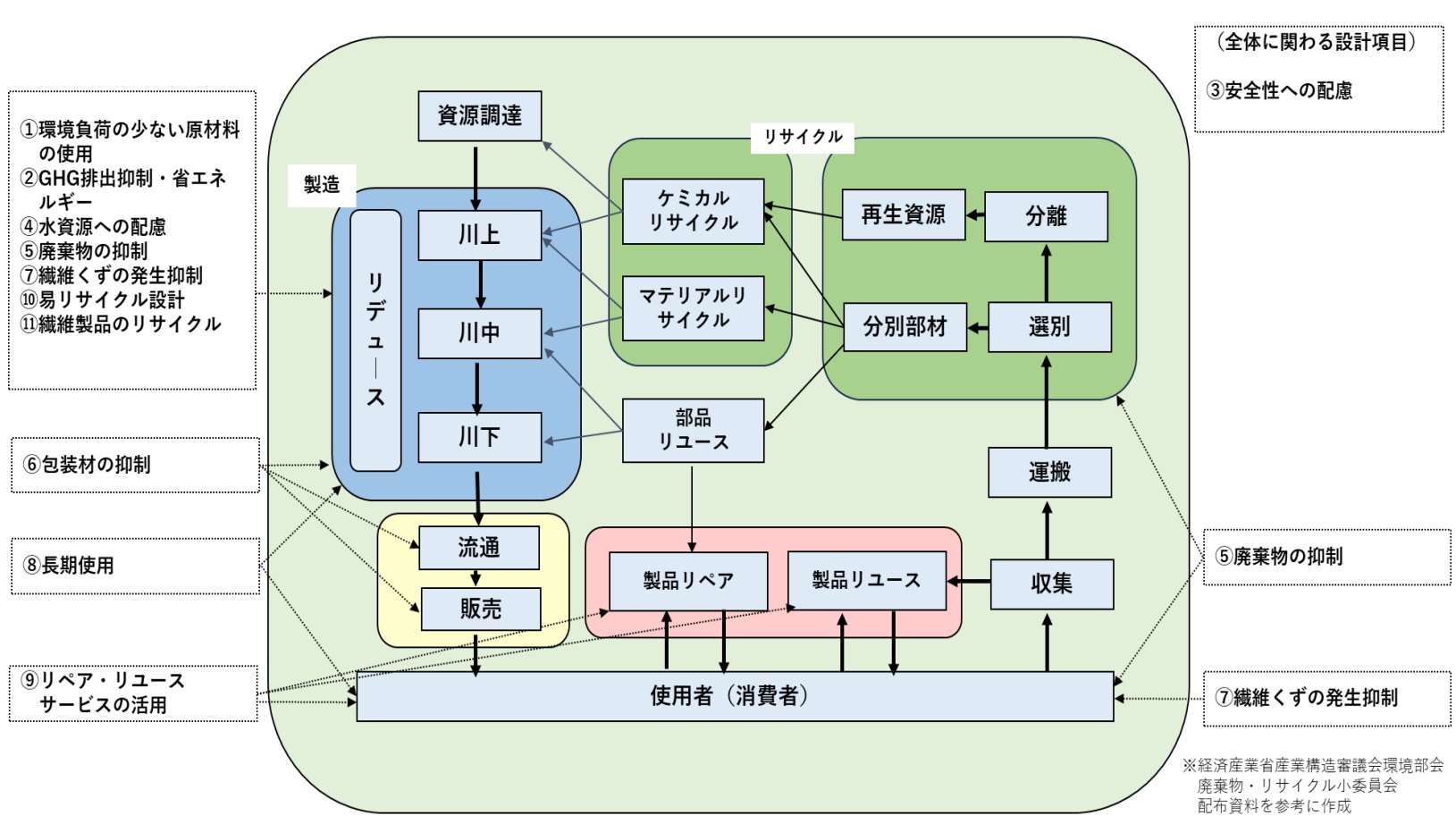

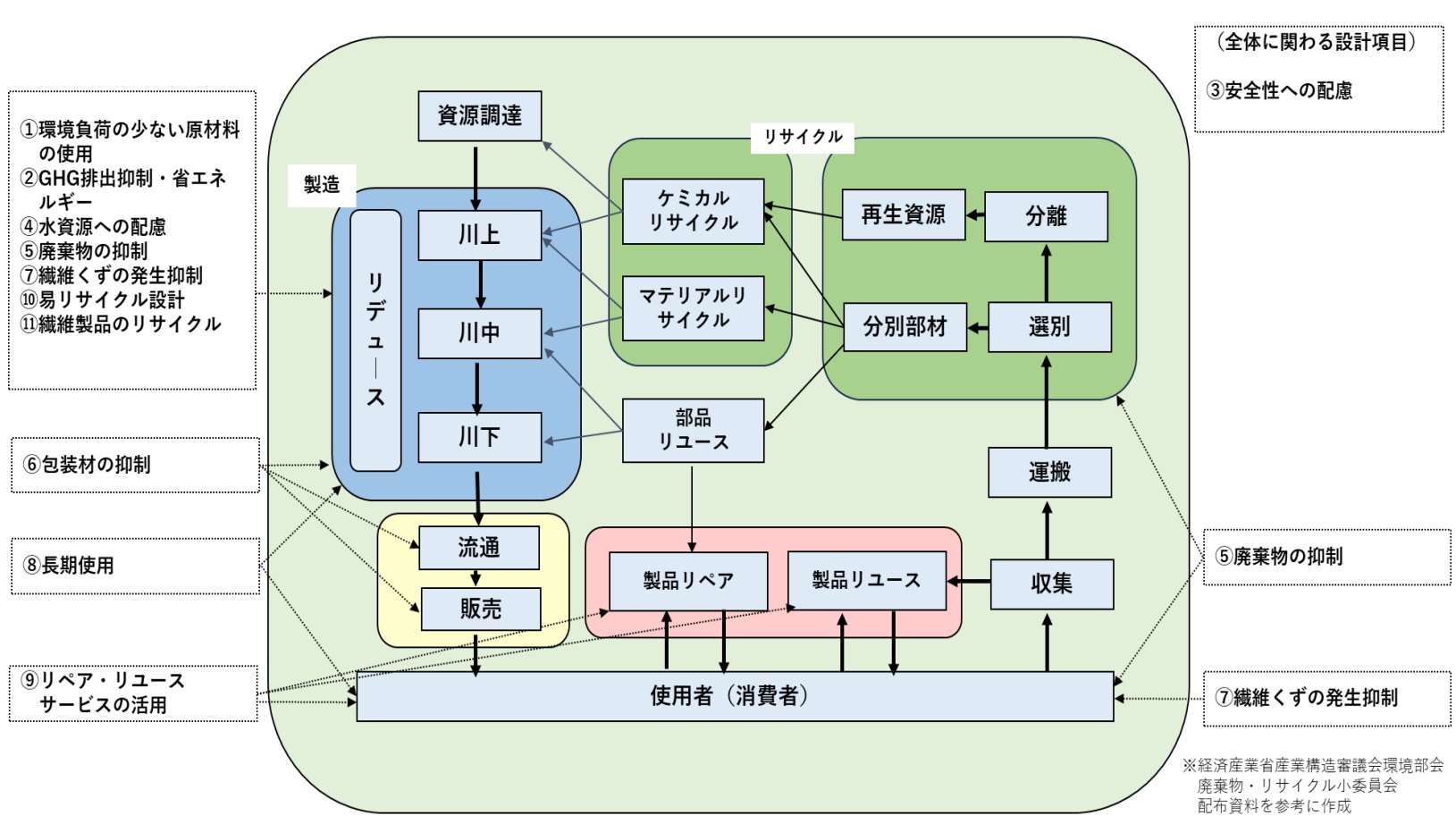

下記に、事例として、繊維製品のライフサイクルと環境配慮設計項目との関係をご覧ください。

図.繊維製品のライフサイクルと環境配慮設計項目との関係

【出典】経済産業省、繊維製品の環境配慮設計ガイドライン

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/pdf/20240329-2.pdf

(3)プロトタイプ開発と評価

設定した目標と設計原則に基づいてプロトタイプを開発します。開発したプロトタイプは、再度LCAを実施し、当初の目標が達成されているか、新たな環境負荷が発生していないかを評価します。この評価結果をフィードバックし、設計を改善する反復的なプロセスが重要です。

(4)製造・マーケティングへの連携

設計が完了した後は、製造部門と連携し、環境に配慮した生産プロセスを確立します。また、マーケティング部門は、製品の環境優位性を消費者に適切に伝え、製品価値を向上させます。

3. 環境配慮設計(DfE)がもたらすメリット

環境配慮設計(DfE)は、単に環境への貢献にとどまらず、企業に多岐にわたるメリットをもたらします。

(1)コスト削減

DfEは、資源効率の向上に直結します。製品の小型化や軽量化、部品点数の削減は、原材料費や輸送コストの削減に繋がります。また、製造プロセスにおけるエネルギー効率の改善や、廃棄物の削減は、光熱費や処理費用の低減に貢献します。さらに、修理やリサイクルが容易な設計は、長期的なメンテナンスコストを抑え、製品のライフサイクル全体で経済的なメリットを生み出します。これらのコスト削減は、企業の収益性を高め、競争力を強化します。

(2)ブランド価値の向上と市場競争力の強化

環境意識の高い消費者が増えている現代において、DfEに取り組む企業は、その姿勢が評価され、ブランドイメージが向上します。環境に優しい製品は、消費者の購買意欲を刺激し、ロイヤルティを高める要因となります。また、環境規制が厳しくなる国際市場において、DfEを積極的に導入することは、製品の市場参入を容易にし、新たなビジネスチャンスを創出します。例えば、欧州連合(EU)の「エコデザイン指令」のように、製品の環境性能を義務付ける規制に対応することで、グローバルな競争力を維持・向上させることができます。

(3)イノベーションの創出

環境負荷を低減するという制約は、従来の設計思想にとらわれない新しいアイデアを生み出すきっかけとなります。例えば、廃棄物を原材料として利用するアップサイクル技術の開発や、製品をサービスとして提供する「サーキュラーエコノミー」のビジネスモデルへの転換などが挙げられます。DfEは、既存の製品やビジネスモデルを見直し、より持続可能で革新的なソリューションを創造するための原動力となります。これは、単なる製品改善に留まらず、企業文化そのものを変革する可能性を秘めています。

(4)企業の取り組み事例

- 再生プラスチックの使用、部品のモジュール化・・・製品の筐体に再生プラスチックを使用し、部品をモジュール化することで修理を容易にした。製品寿命を従来比で1.5倍に伸ばすことに成功しました。

- アパレルメーカー、裁断くずの再利用・・・ 従来、廃棄されていた裁断くずを回収し、新たな繊維として再生する技術を開発。この素材から作られたTシャツは、バージン素材から作る場合と比較してCO2排出量を削減しています。

4. 環境配慮設計(DfE)の課題と克服策

環境配慮設計(DfE)は多くのメリットをもたらしますが、導入にはいくつかの課題も存在します。これらの課題を認識し、適切な克服策を講じることが成功の鍵となります。

(1)初期コストと技術的課題

DfEの導入には、新しい素材の選定、製造プロセスの見直し、専門的な技術者の育成など、初期投資が必要となる場合があります。特に、革新的な環境配慮素材は、従来の素材よりも高価なことが多く、製品価格の上昇に繋がる懸念があります。また、リサイクルを前提とした分解しやすい構造や、耐久性を保ちながら軽量化する設計は、高度な技術力を要求します。

克服策としては、初期コストを賄うための政府の補助金や税制優遇措置を活用することが有効です。例えば、企業のグリーン化投資を促進する「ものづくり補助金(グリーン枠)」や「事業再構築補助金(グリーン成長枠)」といった制度があり、これらを活用することで初期投資の負担を軽減できます(※制度の詳細は必ず公的機関の最新情報をご確認ください)。また、長期的な視点に立ち、DfEによるコスト削減効果やブランド価値向上による売上増を見込むことで、投資を正当化できます。技術的な課題に対しては、研究開発への積極的な投資や、大学・研究機関との共同研究、サプライチェーン全体での情報共有と協力体制を築くことが不可欠です。

(2)既存のサプライチェーンとの連携

DfEを効果的に進めるには、原材料サプライヤーから製造、物流、販売、そしてリサイクル業者まで、サプライチェーン全体での協力が不可欠です。しかし、各企業が異なる環境基準や目標を持っている場合、連携が難航することがあります。特に中小企業にとっては、DfEへの対応が大きな負担となる可能性もあります。

克服策としては、サプライチェーン全体で共通の環境目標を設定し、情報共有プラットフォームを構築することが重要です。例えば、製品の環境負荷データを共有するシステムを導入することで、全体最適の視点での改善が可能になります。また、大企業が中小企業に対し、技術支援や資金援助を行うなど、サプライチェーン全体でのDfE推進をサポートする体制を構築することが求められます。

(3)消費者の理解と市場の成熟度

環境に配慮した製品は、多くの場合、従来の製品よりも高価になりがちです。消費者がその付加価値を理解し、進んで購入しなければ、DfEはビジネスとして成り立ちません。また、製品の環境性能を客観的に評価する統一的な基準やラベルが不足している場合、消費者が製品の優位性を判断するのが難しくなります。

克服策としては、製品の環境性能を分かりやすく伝えるコミュニケーション戦略を強化することが重要です。例えば、CO2排出量削減効果を数値で示したり、リサイクル可能な素材の使用率を明記するなど、具体的な情報を提示します。また、政府や業界団体が主導し、統一された環境ラベリング制度を確立することで、消費者の選択をサポートし、市場全体の成熟を促すことができます。

5. 環境配慮設計(DfE)の今後の動向と展望

環境配慮設計(DfE)は、今後ますます重要性を増し、そのアプローチは進化していくと予想されます。

(1)デジタル技術との融合

AIやIoT技術は、DfEをより効率的かつ効果的に推進する鍵となります。例えば、AIは、LCA(ライフサイクルアセスメント)のデータを分析し、最も環境負荷が高い部分を特定したり、最適な素材や設計を提案したりすることができます。IoTセンサーを製品に搭載することで、使用段階でのエネルギー消費状況をリアルタイムでモニタリングし、省エネルギー設計の改善に役立てることも可能です。デジタルツイン技術は、製品のライフサイクル全体を仮想空間でシミュレーションし、環境負荷を最小限に抑えるための最適な設計を検証するのに貢献します。

(2)サーキュラーエコノミーへのシフト

DfEは、製品の寿命を延ばし、リサイクルや再利用を容易にすることを目的としていますが、その究極の形は「廃棄物をゼロにする」というサーキュラーエコノミーの実現です。今後は、製品を販売するだけでなく、サービスとして提供し、使用後に企業が回収・再利用・再生するビジネスモデルが主流になると考えられます。例えば、家具のレンタルサービスや、使用済み衣類を回収して新しい製品に作り替える取り組みなどが挙げられます。DfEは、このようなビジネスモデルを支える基盤技術として、さらに進化していくでしょう。

(3)社会全体での取り組みの加速

DfEはもはや一企業の取り組みではなく、産業界全体、さらには政府や消費者も巻き込んだ社会全体の動きへと発展していきます。国際的な協定や国内法規制の厳格化は、企業にDfEの導入を促す強力なインセンティブとなります。消費者の環境意識の高まりは、企業が環境に配慮した製品を開発するための市場機会を創出します。今後は、サプライチェーン全体でのデータ共有や、製品の環境性能を評価する国際的な基準が整備され、DfEがグローバルなビジネスの標準となる時代が到来するでしょう。

6. まとめ、持続可能な社会の実現に向けて

環境配慮設計(DfE)は、単に環境負荷を低減するための技術的なアプローチにとどまりません。それは、企業が持続的な成長を実現し、社会全体の変革を促すための強力な戦略です。製品の企画段階から環境への配慮を組み込むことで、コスト削減、ブランド価値の向上、そしてイノベーションの創出といった多岐にわたるメリットが生まれます。

もちろん、初期投資やサプライチェーンとの連携、消費者の理解不足といった課題は存在しますが、デジタル技術の活用や、社会全体での協力体制を築くことで克服可能です。DfEは、資源を無駄にせず、地球の未来を守るための設計思想であり、その普及と進化は、循環型社会、ひいては真に持続可能な社会の実現に向けた大きな一歩となります。私たち一人ひとりが環境に配慮した製品を選び、企業がDfEを積極的に取り入れることで、グリーンイノベーションは加速し、豊かな未来を次世代に繋ぐことができるのです。この記事を読まれた方は、まず自社製品のライフサイクルを洗い出し、どの段階で環境負荷を低減できる可能性があるか、小さな一歩から検討してみてはいかがでしょうか。

◆関連解説記事:マテリアルフローコスト会計

◆関連解説記事、サーキュラーエコノミーとは?循環型社会への挑戦とその可能性