現代社会は、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とした「リニアエコノミー(線形経済)」の中で発展してきました。しかし、この一方通行の経済モデルは、地球資源の枯渇、環境汚染、そして気候変動といった深刻な問題を引き起こし、私たちの持続可能性を脅かしています。もはや、このままの経済活動を続けることは許されません。私たちは今、抜本的な変革を迫られています。そうした中で、近年、世界的に注目を集めているのが「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」です。これは、廃棄物を「ゴミ」としてではなく「資源」として捉え、製品やサービスのライフサイクル全体で資源を繰り返し活用することで、持続可能な社会の実現を目指す新しい経済システムです。単なるリサイクル活動に留まらず、製品設計からビジネスモデル、そして消費者の行動に至るまで、社会全体の仕組みを再構築する壮大な挑戦と言えるでしょう。今回は、このサーキュラーエコノミーがなぜ今、これほどまでに必要とされているのか、その概念と具体的な取り組み、そして循環型社会への移行がもたらす可能性について、多角的に考察していきます。

1. リニアエコノミーの限界とサーキュラーエコノミーへの期待

現代社会の経済システムは、長らく「リニアエコノミー(直線型経済)」を基盤としてきました。これは、「採掘・製造・使用・廃棄」という一方通行の流れで構成されるモデルです。天然資源を大量に採掘し、製品を製造・消費し、最終的に廃棄するというこの方式は、産業革命以降の経済成長を牽引し、私たちの生活水準を向上させてきました。しかし、21世紀に入り、その限界が顕著になりつつあります。

リニアエコノミーの最大の課題は、地球が有限な資源しか持たないという根本的な事実と矛盾することです。資源の枯渇は、すでに現実の問題として認識されています。レアメタル、化石燃料、食料生産に必要な水資源など、多くの天然資源が急速に消費され、その確保は国際的な競争の対象となっています。また、資源採掘に伴う環境破壊も深刻です。森林伐採、鉱山開発、水質汚染などは、生態系の破壊や生物多様性の喪失を引き起こし、地球全体の持続可能性を脅かしています。

リニアエコノミーは大量の廃棄物を生み出します。製品が使用後に廃棄されることで、埋め立て地の逼迫や、焼却による温室効果ガスの排出、海洋プラスチックごみ問題など、深刻な環境問題を引き起こしています。特に、プラスチックごみは食物連鎖を通じて生態系に影響を与え、最終的には人間の健康にも悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。特に、マイクロプラスチックは食物連鎖を通じて生態系に蓄積し、最終的に人間の体内からも検出されており、健康への影響が懸念されています。こうした背景から、資源の安定確保と環境負荷低減を両立する次世代の経済モデルとして、サーキュラーエコノミーへの期待が高まっています。

このように、資源の枯渇、環境破壊、廃棄物問題という三つの大きな限界に直面しているリニアエコノミーは、もはや持続可能な経済システムとは言えません。この危機感から、次世代の経済システムとして注目されているのが、「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」です。

サーキュラーエコノミーは、リニアエコノミーの「採掘・製造・使用・廃棄」とは異なり、「資源の循環」を核とするモデルです。製品設計の段階から、廃棄物を出さない、あるいは最小限に抑えることを目指し、使用済みの製品や部品を新たな製品の原料として再利用(リサイクル)、修理(リペア)、再製造(リマニュファクチャリング)することで、資源の投入量と廃棄物の排出量を抑制します。

サーキュラーエコノミーの具体的なアプローチは多岐にわたります。例えば、製品の長寿命化を目指すデザイン、修理しやすい製品の提供、サブスクリプションモデルによる所有から利用への移行、製品を部品レベルで回収し再利用するシステム構築などが挙げられます。これにより、資源の価値を最大限に引き出し、経済活動と環境保護の両立を目指します。

サーキュラーエコノミーへの移行は、単なる環境問題への対処にとどまりません。企業にとっては、資源価格の変動リスクを低減し、新たなビジネスチャンスを創出する機会となります。例えば、廃棄物から新たな価値を生み出す「都市鉱山」の概念は、資源の安定供給に貢献するだけでなく、新たな産業の育成にも繋がります。消費者にとっても、環境負荷の少ない製品を選択できる機会が増え、持続可能なライフスタイルへの意識が高まることが期待されます。

政府レベルでも、サーキュラーエコノミーへの移行を後押しする政策が各国で進められています。例えば、EUでは2020年に「新サーキュラーエコノミー行動計画」が策定され、持続可能な製品設計を義務付けるエコデザイン規則の適用範囲拡大などが推進されています。日本でも、経済産業省、環境省、経団連が連携して「循環経済パートナーシップ(J4CE)」を設立し「成長志向型の資源自律経済」の実現を目指すなど、官民一体での取り組みが加速しています。(出典:欧州委員会、経済産業省)

もちろん、サーキュラーエコノミーへの移行は容易ではありません。既存のリニアエコノミーに深く根差したサプライチェーンやビジネスモデルを変革するには、技術革新、投資、法規制の整備、そして人々の意識改革など、多岐にわたる課題を克服する必要があります。しかし、リニアエコノミーの限界が明確になりつつある今、サーキュラーエコノミーへの期待は高まるばかりです。これは、単なる環境保護の取り組みに留まらず、持続可能な社会と経済を構築するための、不可欠なパラダイムシフトと言えるでしょう。私たちは、この大きな変革期において、個々人、企業、そして社会全体で、資源の循環を前提とした新たな価値創造に積極的に取り組んでいく必要があります。

2. サーキュラーエコノミーの基本、3Rから一歩踏み出すとは?

「3R」という言葉は、私たちの生活の中で耳にする機会が増え、環境負荷低減のための重要なキーワードとして認識されています。Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の頭文字を取ったこの考え方は、資源の有効活用と廃棄物削減の基本的な枠組みを提供してきました。しかし、現代社会が直面する地球規模の課題、例えば気候変動や資源枯渇といった問題に対応するためには、この3Rの概念からさらに一歩踏み込んだ「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」への転換が不可欠となっています。

(1)3Rの限界とサーキュラーエコノミーへの必要性

3Rは、線形経済(Linear Economy)と呼ばれる「採掘・製造・消費・廃棄」という一方通行のモデルにおいて、廃棄物の発生を抑制し、可能な限り資源を循環させることを目指します。しかし、このモデルの根底には、資源は無限に利用可能であるという前提があり、大量生産・大量消費・大量廃棄の構造を変えるものではありません。特に、リサイクルは、一度製品のライフサイクルが終わり、廃棄物となったものを再び資源として利用するものであり、その過程で新たなエネルギー消費やコストが発生し、品質が劣化する「ダウンサイクル」の問題も指摘されています。

これに対し、サーキュラーエコノミーは、単なる廃棄物処理の最適化に留まらず、経済活動全体を根本的に見直し、資源の価値を最大限に引き出し、廃棄物そのものを生まないシステムを目指します。その根底にあるのは、「Design for Circularity(循環のための設計)」という考え方です。製品の企画・設計段階から、その製品がどのようにリサイクルされ、あるいは再利用されるかを考慮に入れることで、資源の循環をより効率的かつ持続的に行うことを可能にします。

(2)3Rから一歩踏み出す具体的な行動

サーキュラーエコノミーは、3Rの概念を包含しつつ、さらに広範なアプローチを取り入れます。その主要な要素としては、以下のようなものが挙げられます。

- リジェネラティブデザイン(Regenerative Design)

自然の生態系が持つ自己回復・自己再生のメカニズムをモデルに、システム全体が持続的に機能するよう設計することです。例えば、農業において土壌の健康を回復させる農法などがこれに当たります。

- 製品寿命の延長

耐久性の高い製品設計、修理・メンテナンスの容易化、アップグレードやモジュール化による機能更新などにより、製品の寿命を延ばすことを目指します。これにより、新たな製品の製造に伴う資源消費を抑制します。

- 共有型経済(Sharing Economy)とサービス化

製品を所有するのではなく、必要な時に必要なだけ利用する「モノのサービス化」や、複数のユーザーで共有する仕組みを促進します。例えば、カーシェアリングやレンタルサービスなどがこれに該当します。これにより、製品の利用率を高め、製造台数を抑制することが可能になります。

- システム思考(Systems Thinking)

個別の要素だけでなく、サプライチェーン全体、さらには社会システム全体として資源がどのように流れ、どのような影響を与え合うかを俯瞰的に捉える考え方です。これにより、部分最適ではなく、全体最適に基づいた意思決定が可能に...

現代社会は、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とした「リニアエコノミー(線形経済)」の中で発展してきました。しかし、この一方通行の経済モデルは、地球資源の枯渇、環境汚染、そして気候変動といった深刻な問題を引き起こし、私たちの持続可能性を脅かしています。もはや、このままの経済活動を続けることは許されません。私たちは今、抜本的な変革を迫られています。そうした中で、近年、世界的に注目を集めているのが「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」です。これは、廃棄物を「ゴミ」としてではなく「資源」として捉え、製品やサービスのライフサイクル全体で資源を繰り返し活用することで、持続可能な社会の実現を目指す新しい経済システムです。単なるリサイクル活動に留まらず、製品設計からビジネスモデル、そして消費者の行動に至るまで、社会全体の仕組みを再構築する壮大な挑戦と言えるでしょう。今回は、このサーキュラーエコノミーがなぜ今、これほどまでに必要とされているのか、その概念と具体的な取り組み、そして循環型社会への移行がもたらす可能性について、多角的に考察していきます。

1. リニアエコノミーの限界とサーキュラーエコノミーへの期待

現代社会の経済システムは、長らく「リニアエコノミー(直線型経済)」を基盤としてきました。これは、「採掘・製造・使用・廃棄」という一方通行の流れで構成されるモデルです。天然資源を大量に採掘し、製品を製造・消費し、最終的に廃棄するというこの方式は、産業革命以降の経済成長を牽引し、私たちの生活水準を向上させてきました。しかし、21世紀に入り、その限界が顕著になりつつあります。

リニアエコノミーの最大の課題は、地球が有限な資源しか持たないという根本的な事実と矛盾することです。資源の枯渇は、すでに現実の問題として認識されています。レアメタル、化石燃料、食料生産に必要な水資源など、多くの天然資源が急速に消費され、その確保は国際的な競争の対象となっています。また、資源採掘に伴う環境破壊も深刻です。森林伐採、鉱山開発、水質汚染などは、生態系の破壊や生物多様性の喪失を引き起こし、地球全体の持続可能性を脅かしています。

リニアエコノミーは大量の廃棄物を生み出します。製品が使用後に廃棄されることで、埋め立て地の逼迫や、焼却による温室効果ガスの排出、海洋プラスチックごみ問題など、深刻な環境問題を引き起こしています。特に、プラスチックごみは食物連鎖を通じて生態系に影響を与え、最終的には人間の健康にも悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。特に、マイクロプラスチックは食物連鎖を通じて生態系に蓄積し、最終的に人間の体内からも検出されており、健康への影響が懸念されています。こうした背景から、資源の安定確保と環境負荷低減を両立する次世代の経済モデルとして、サーキュラーエコノミーへの期待が高まっています。

このように、資源の枯渇、環境破壊、廃棄物問題という三つの大きな限界に直面しているリニアエコノミーは、もはや持続可能な経済システムとは言えません。この危機感から、次世代の経済システムとして注目されているのが、「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」です。

サーキュラーエコノミーは、リニアエコノミーの「採掘・製造・使用・廃棄」とは異なり、「資源の循環」を核とするモデルです。製品設計の段階から、廃棄物を出さない、あるいは最小限に抑えることを目指し、使用済みの製品や部品を新たな製品の原料として再利用(リサイクル)、修理(リペア)、再製造(リマニュファクチャリング)することで、資源の投入量と廃棄物の排出量を抑制します。

サーキュラーエコノミーの具体的なアプローチは多岐にわたります。例えば、製品の長寿命化を目指すデザイン、修理しやすい製品の提供、サブスクリプションモデルによる所有から利用への移行、製品を部品レベルで回収し再利用するシステム構築などが挙げられます。これにより、資源の価値を最大限に引き出し、経済活動と環境保護の両立を目指します。

サーキュラーエコノミーへの移行は、単なる環境問題への対処にとどまりません。企業にとっては、資源価格の変動リスクを低減し、新たなビジネスチャンスを創出する機会となります。例えば、廃棄物から新たな価値を生み出す「都市鉱山」の概念は、資源の安定供給に貢献するだけでなく、新たな産業の育成にも繋がります。消費者にとっても、環境負荷の少ない製品を選択できる機会が増え、持続可能なライフスタイルへの意識が高まることが期待されます。

政府レベルでも、サーキュラーエコノミーへの移行を後押しする政策が各国で進められています。例えば、EUでは2020年に「新サーキュラーエコノミー行動計画」が策定され、持続可能な製品設計を義務付けるエコデザイン規則の適用範囲拡大などが推進されています。日本でも、経済産業省、環境省、経団連が連携して「循環経済パートナーシップ(J4CE)」を設立し「成長志向型の資源自律経済」の実現を目指すなど、官民一体での取り組みが加速しています。(出典:欧州委員会、経済産業省)

もちろん、サーキュラーエコノミーへの移行は容易ではありません。既存のリニアエコノミーに深く根差したサプライチェーンやビジネスモデルを変革するには、技術革新、投資、法規制の整備、そして人々の意識改革など、多岐にわたる課題を克服する必要があります。しかし、リニアエコノミーの限界が明確になりつつある今、サーキュラーエコノミーへの期待は高まるばかりです。これは、単なる環境保護の取り組みに留まらず、持続可能な社会と経済を構築するための、不可欠なパラダイムシフトと言えるでしょう。私たちは、この大きな変革期において、個々人、企業、そして社会全体で、資源の循環を前提とした新たな価値創造に積極的に取り組んでいく必要があります。

2. サーキュラーエコノミーの基本、3Rから一歩踏み出すとは?

「3R」という言葉は、私たちの生活の中で耳にする機会が増え、環境負荷低減のための重要なキーワードとして認識されています。Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の頭文字を取ったこの考え方は、資源の有効活用と廃棄物削減の基本的な枠組みを提供してきました。しかし、現代社会が直面する地球規模の課題、例えば気候変動や資源枯渇といった問題に対応するためには、この3Rの概念からさらに一歩踏み込んだ「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」への転換が不可欠となっています。

(1)3Rの限界とサーキュラーエコノミーへの必要性

3Rは、線形経済(Linear Economy)と呼ばれる「採掘・製造・消費・廃棄」という一方通行のモデルにおいて、廃棄物の発生を抑制し、可能な限り資源を循環させることを目指します。しかし、このモデルの根底には、資源は無限に利用可能であるという前提があり、大量生産・大量消費・大量廃棄の構造を変えるものではありません。特に、リサイクルは、一度製品のライフサイクルが終わり、廃棄物となったものを再び資源として利用するものであり、その過程で新たなエネルギー消費やコストが発生し、品質が劣化する「ダウンサイクル」の問題も指摘されています。

これに対し、サーキュラーエコノミーは、単なる廃棄物処理の最適化に留まらず、経済活動全体を根本的に見直し、資源の価値を最大限に引き出し、廃棄物そのものを生まないシステムを目指します。その根底にあるのは、「Design for Circularity(循環のための設計)」という考え方です。製品の企画・設計段階から、その製品がどのようにリサイクルされ、あるいは再利用されるかを考慮に入れることで、資源の循環をより効率的かつ持続的に行うことを可能にします。

(2)3Rから一歩踏み出す具体的な行動

サーキュラーエコノミーは、3Rの概念を包含しつつ、さらに広範なアプローチを取り入れます。その主要な要素としては、以下のようなものが挙げられます。

- リジェネラティブデザイン(Regenerative Design)

自然の生態系が持つ自己回復・自己再生のメカニズムをモデルに、システム全体が持続的に機能するよう設計することです。例えば、農業において土壌の健康を回復させる農法などがこれに当たります。

- 製品寿命の延長

耐久性の高い製品設計、修理・メンテナンスの容易化、アップグレードやモジュール化による機能更新などにより、製品の寿命を延ばすことを目指します。これにより、新たな製品の製造に伴う資源消費を抑制します。

- 共有型経済(Sharing Economy)とサービス化

製品を所有するのではなく、必要な時に必要なだけ利用する「モノのサービス化」や、複数のユーザーで共有する仕組みを促進します。例えば、カーシェアリングやレンタルサービスなどがこれに該当します。これにより、製品の利用率を高め、製造台数を抑制することが可能になります。

- システム思考(Systems Thinking)

個別の要素だけでなく、サプライチェーン全体、さらには社会システム全体として資源がどのように流れ、どのような影響を与え合うかを俯瞰的に捉える考え方です。これにより、部分最適ではなく、全体最適に基づいた意思決定が可能になります。

- 新たなビジネスモデルの創出

製品を販売するだけでなく、サービスとして提供するモデル(例:タイヤメーカーが走行距離に応じて課金するサービス)や、使用済み製品を回収・再利用するビジネスモデルなどが含まれます。これにより、企業は製品の寿命を延ばすことにインセンティブを持つようになります。

- デジタル技術の活用

IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)などのデジタル技術を活用することで、製品の利用状況を把握したり、リサイクルプロセスの効率を高めたりするなど、資源循環を最適化する新たな可能性が生まれます。

(3)サーキュラーエコノミー実現に向けた主体別の役割

サーキュラーエコノミーへの移行は、私たち一人ひとりの意識の変化と行動、そして企業や政府の取り組みが一体となって初めて実現します。個人レベルでは、単にリサイクルに分別するだけでなく、長く使える製品を選ぶ、修理して使う、不要になったものをフリマアプリなどで譲る、共有サービスを利用するといった行動が挙げられます。

企業にとっては、製品の設計段階からリサイクルや再利用を考慮する「エコデザイン」の導入、製品のサービス化、サプライチェーン全体での資源循環の最適化、そして消費者とのコミュニケーションを通じてサーキュラーエコノミーの価値を伝えることが重要です。政府は、サーキュラーエコノミーを促進するための政策策定、技術開発への支援、そして企業間の連携を促す役割を担います。

3. サーキュラーエコノミー実現に向けた具体的な戦略とビジネスモデル

(1)サーキュラーエコノミー実現のための基本的な戦略

サーキュラーエコノミーへの移行には、製品設計から消費、そして最終的な処理に至るまでのバリューチェーン全体での変革が求められます。具体的な戦略としては、以下の点が挙げられます。

- 製品の長寿命化と耐久性向上

製品が短期間で廃棄されることを防ぐため、高品質な素材の使用、修理しやすい設計、モジュール化による部品交換の容易化などを通じて、製品自体の寿命を延ばすことが重要です。これにより、資源の新規投入を抑制し、廃棄物の発生を削減できます。

- 再利用・再製造の促進

使用済み製品や部品を回収し、そのまま再利用したり、修理・再生して新品同様の性能を持つ製品として再製造したりする仕組みを構築します。例えば、家電製品のリファービッシュ、自動車部品のリマニュファクチャリングなどがこれにあたります。

- リサイクル率の最大化と品質向上

製品がその役目を終えた後も、素材を高品質な状態で回収し、新たな製品の原料として利用する「クローズドループリサイクル」を目指します。そのためには、製品設計段階でのリサイクルしやすい素材の選択や、効率的な分別・回収システムの確立が不可欠です。

- 再生可能資源への転換

枯渇性資源への依存度を減らし、再生可能なバイオマス素材や再生可能エネルギーへの移行を進めます。これにより、資源採掘による環境負荷を低減し、持続可能な資源利用を促進します。

- デジタル技術の活用

IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)などのデジタル技術は、製品の使用状況のモニタリング、サプライチェーンの効率化、資源トレーサビリティの確保などに貢献します。これにより、資源の最適な循環を可能にし、新たなビジネスモデルの創出にも繋がります。

(2)サーキュラーエコノミーを推進するビジネスモデル

サーキュラーエコノミーの概念は、企業のビジネスモデルに大きな変革をもたらします。従来の「販売して終わり」というモデルから、製品のライフサイクル全体に関与するモデルへと移行することで、新たな収益源と顧客価値を創出することができます。

- サービスとしての製品(Product-as-a-Service, PaaS)

製品そのものを販売するのではなく、その製品が提供する「機能」や「サービス」を販売するモデルです。顧客は製品を所有せず、利用期間に応じて料金を支払います。企業は製品の回収・メンテナンス・アップグレードを行うことで、製品の長寿命化と資源の循環を促進できます。例えば、カーシェアリングの「タイムズカー」や、ファッションレンタルの「airCloset(エアークローゼット)」、オフィス向けに照明サービスを提供するフィリップスの「Pay per lux」などがこれに該当します。このモデルは、製品の所有から利用へのパラダイムシフトを促し、消費者の製品に対する考え方を変える可能性を秘めています。企業側も、製品の設計段階から回収・再利用を考慮することで、長期的な視点でのコスト削減と収益の安定化を図ることができます。

- 共有プラットフォーム型ビジネス

製品や遊休資産を複数のユーザーで共有するプラットフォームを提供するモデルです。シェアリングエコノミーとも呼ばれ、製品の利用効率を高め、新規購入を抑制することで、資源の消費量を削減します。例としては、民泊サービス、自転車シェアリング、オフィススペースの共有などが挙げられます。デジタルプラットフォームがその中心となり、効率的なマッチングと管理を可能にします。これにより、個人や企業が保有する資産の有効活用が促進され、新たな価値創造に繋がります。

- リペア・リファービッシュメントビジネス

使用済み製品の修理、再生、アップグレードを行うビジネスモデルです。製品の寿命を延ばすことで、廃棄物の削減と資源の新規投入の抑制に貢献します。専門的な技術やノウハウが必要となるため、新たな雇用創出の可能性もあります。特に家電製品、電子機器、家具などにおいて需要が高まっています。顧客にとっては、新品を購入するよりも低コストで製品を手に入れることができ、環境意識の高い消費者層からの支持も得られます。

- アップサイクルビジネス

廃棄物や副産物を、元の用途とは異なる、より価値の高い製品へと生まれ変わらせるビジネスモデルです。デザイン性や機能性を高めることで、新たな市場を創出し、廃棄物の価値向上を図ります。例えば、トラックの幌を再利用したバッグブランド「FREITAG(フライターグ)」や、廃棄される漁網を素材としたアパレル製品などが挙げられます。クリエイティブな発想と技術が融合することで、廃棄物に新たな命を吹き込み、消費者にとっても魅力的な製品を提供します。

- 循環型素材サプライチェーンの構築

製品の製造段階から、再生材やバイオマス素材の利用を前提としたサプライチェーンを構築するモデルです。リサイクルされた素材の品質基準の策定や、トレーサビリティの確保などが重要となります。企業間の連携や、技術開発が不可欠です。例えば、ペットボトルから繊維を再生し、衣料品に利用するケースなどがこれに該当します。安定した再生材の供給と高品質化は、サーキュラーエコノミーの実現において基盤となる要素です。

(3)サーキュラーエコノミー実現に向けた課題と展望

サーキュラーエコノミーの実現には、技術的な課題、経済的な課題、そして社会的な課題が存在します。

- 技術的な課題

高品質なリサイクル技術の開発、異なる素材の効率的な分離技術、再生材の品質安定化などが挙げられます。特に複合素材や高機能素材のリサイクルは、現在の技術では困難な場合が多く、さらなる研究開発が必要です。

- 経済的な課題

サーキュラービジネスモデルへの初期投資コスト、既存の線形経済モデルからの移行に伴うリスク、再生材の価格競争力などが課題となります。政策的なインセンティブや、投資家の理解促進が重要です。また、消費者側も、製品の所有から利用への移行や、再生材製品への価値意識の変革が求められます。

- 社会的な課題

消費者の意識変革、循環型製品への需要喚起、そして政府や企業、NPOなどの多様なステークホルダー間の連携強化が不可欠です。教育や啓発活動を通じて、サーキュラーエコノミーの重要性を社会全体で共有し、行動変容を促す必要があります。

これらの課題を克服するためには、政府の政策支援、企業の積極的な投資、そして消費者の意識と行動の変化が一体となって進む必要があります。例えば、欧州連合(EU)では「サーキュラーエコノミー・パッケージ」を策定し、具体的な行動計画や法規制を通じて循環経済への移行を強力に推進しています。日本でも、循環経済への転換を加速させるための政策や企業の取り組みが進められています。

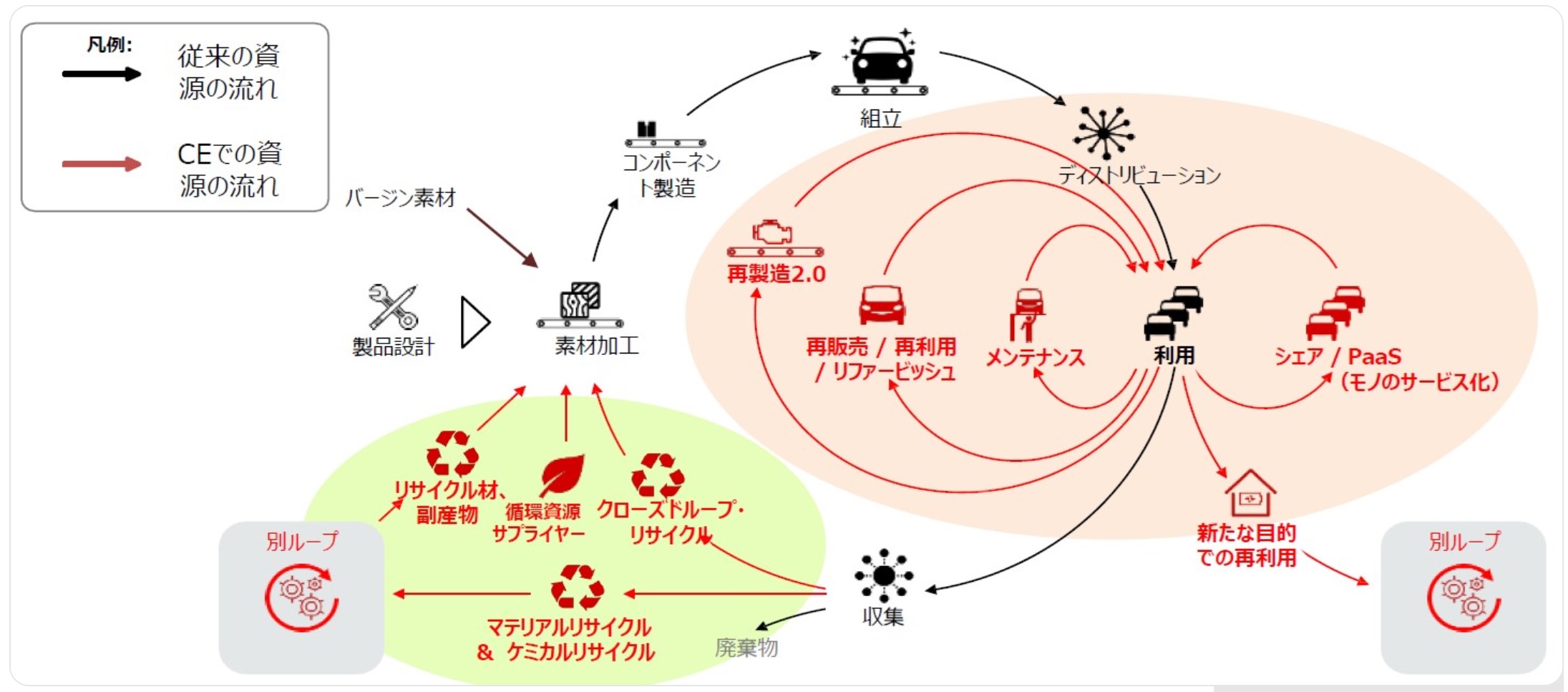

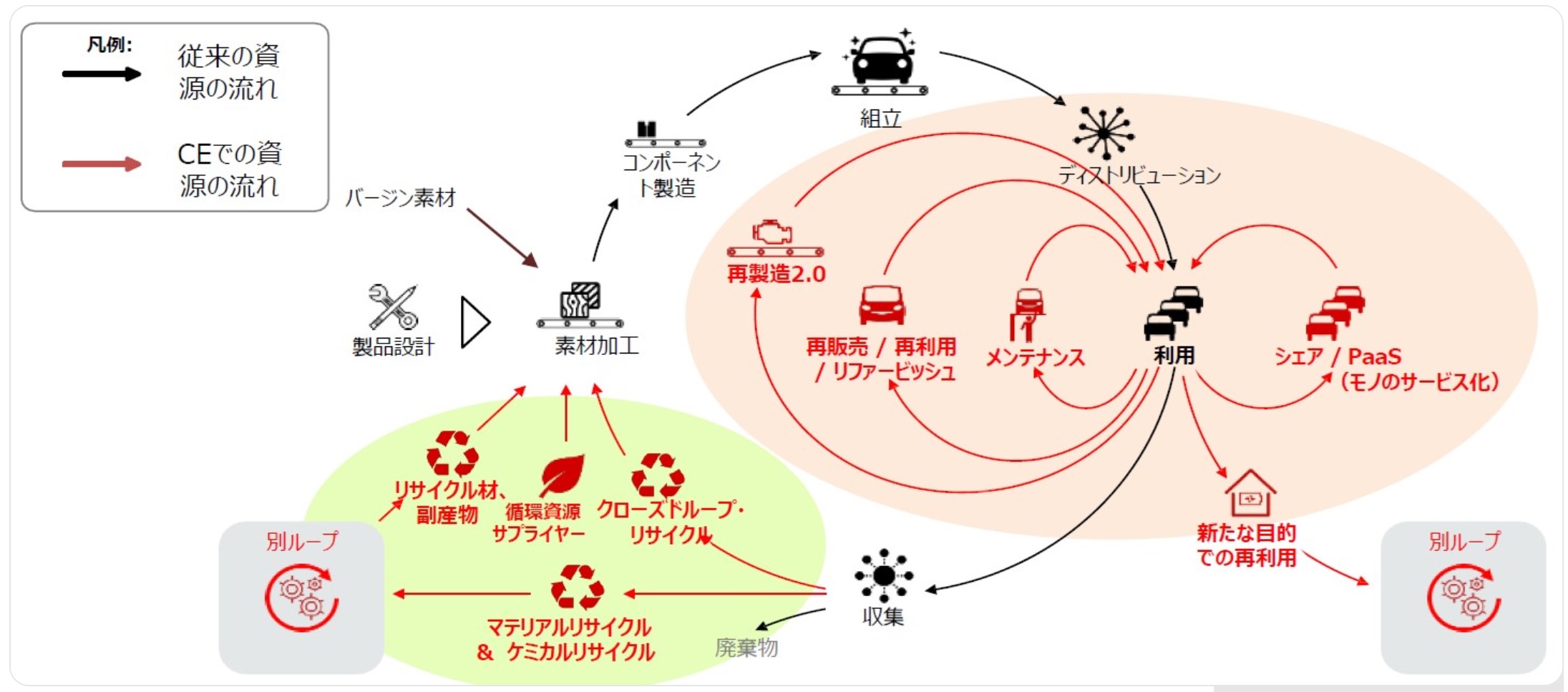

図. 自動車産業を例にした、従来の資源の流れとCEの資源の流れ

(資源エネルギー庁資料:成長志向の資源循環経済システム「サーキュラーエコノミー」から引用)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/circular_economy_01.html

4. 循環型社会への移行における課題と克服への道筋

循環型社会への移行は、現代社会が直面する喫緊の課題であり、持続可能な未来を築く上で不可欠な変革です。しかし、この壮大な目標の達成には、多岐にわたる複雑な課題が立ちはだかります。これらの課題を克服し、真の循環型社会を実現するためには、社会全体が一体となった包括的なアプローチが求められます。

最大の課題の一つは、経済システムの変革です。現在の線形経済は、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提としており、資源の枯渇と環境負荷の増大を招いています。循環型経済への移行は、製品設計の段階からリサイクルや再利用を考慮し、製品の寿命を延ばし、使用済み製品を新たな資源として循環させるシステムへの転換を意味します。これには、企業がビジネスモデルを根本的に見直し、消費者も「所有」から「利用」へと意識を変える必要があります。初期投資の大きさや、既存のサプライチェーンの再構築にかかる時間とコストは、経済的なハードルとなるでしょう。

技術開発とインフラ整備も重要な課題です。効率的なリサイクル技術や、品質を維持したまま再利用できる技術の開発は不可欠です。また、回収・選別・加工・再利用といった循環を支えるためのインフラ整備も、国や地域によって格差があります。例えば、プラスチックのリサイクル一つをとっても、多様な素材の分別や、不純物の除去、そして高品質な再生材への加工には、高度な技術と設備が求められます。

消費者の意識変革と行動促進も大きな課題です。循環型製品の選択、ごみの分別徹底、そして「使い捨て」からの脱却は、個々の消費者の意識と行動に深く関わっています。情報不足や利便性の欠如は、消費者の行動変容を妨げる要因となり得ます。例えば、リサイクルマークの複雑さや、分別方法のわかりにくさなどが挙げられます。

これらの課題を克服するための道筋としては、まず政策と規制の強化が挙げられます。政府は、循環型経済への移行を促進するための法整備や、インセンティブ制度の導入、そして使い捨て製品への規制強化など、強力なリーダーシップを発揮する必要があります。例えば、エコデザインの義務化や、リサイクル率目標の設定などが考えられます。

次に、企業のイノベーションと連携も不可欠です。企業は、環境負荷の低い製品設計や、リサイクルしやすい素材の開発、そして製品のサービス化といった新たなビジネスモデルを積極的に導入する必要があります。また、サプライチェーン全体での連携を強化し、資源の循環を効率化することも重要です。

そして、教育と啓発による意識変革が、最も根本的な解決策となるでしょう。学校教育や社会教育を通じて、循環型社会の重要性や具体的な行動を促す情報を発信し、消費者の意識を高めることが重要です。メディアやキャンペーンを通じて、循環型社会のメリットや、具体的な取り組み事例をわかりやすく伝えることも効果的です。

循環型社会への移行は、単なる環境問題の解決に留まらず、新たな経済機会の創出や、レジリエントな社会の構築にも繋がる可能性を秘めています。これらの課題を乗り越え、持続可能な社会を次世代に引き継ぐためには、政府、企業、そして市民が一体となって、粘り強く取り組んでいく必要があります。

5. サーキュラーエコノミーがもたらす未来とは、経済・社会・環境への多角的インパクト

近年注目を集めているのが「サーキュラーエコノミー(循環経済)」です。この新しい経済モデルへの転換は、経済、社会、そして環境に対し、多岐にわたるポジティブなインパクトをもたらす未来を切り拓く可能性を秘めています。

(1)経済へのインパクト

持続可能な成長と新たなビジネスモデルの創出

サーキュラーエコノミーへの移行は、経済に構造的な変革をもたらし、持続可能な成長の基盤を築きます。まず、資源の有効活用が進むことで、資源価格の変動リスクを低減し、サプライチェーンの安定化に貢献します。原材料調達における海外依存度が高い国にとっては、経済安全保障の観点からも重要な意味を持ちます。また、製品の寿命を延ばすための修理やメンテナンス、アップグレード、さらにはシェアリングサービスといった新たなビジネスモデルが生まれることで、サービス産業の活性化や雇用創出が期待されます。

さらに、廃棄物の発生を抑制し、最終処分場の負荷を軽減することで、廃棄物処理にかかるコストの削減にも繋がります。企業にとっては、製品のライフサイクル全体を見据えた設計(エコデザイン)の導入や、リサイクル技術への投資が不可欠となりますが、これは長期的な視点で見れば、企業の競争力強化に繋がります。例えば、使用済み製品から高品質な素材を回収し、再投入する「クローズドループ」の実現は、新たな資源調達コストの削減に直結し、収益性の向上に寄与するでしょう。イノベーションが促進され、環境技術やデジタル技術を活用した効率的な資源管理システムや、製品トレーサビリティの確保といった新たな市場が形成されることも予想されます。

(2)社会へのインパクト

生活の質の向上とレジリエントな社会の構築

サーキュラーエコノミーは、単なる経済活動の変化に留まらず、社会全体にポジティブな影響を与えます。製品が長く使われるようになり、修理や再利用が容易になることで、消費者はより長く製品を使用できるようになり、購買頻度が減ることで、家計の負担軽減にも繋がります。また、製品そのものが環境負荷の低い素材で作られたり、シェアリングエコノミーの普及により、必要な時に必要なものを利用する「所有から利用へ」という価値観の転換が進むことで、より豊かなライフスタイルが提案される可能性もあります。

地域社会においては、製品の回収・修理・再製造を行う新たなコミュニティベースの活動が活発化し、地域経済の活性化に貢献することが期待されます。例えば、地域の修理工房やリサイクルセンターが設立され、新たな雇用が生まれるだけでなく、住民の環境意識を高める教育の場ともなり得ます。また、災害時などにおいて、資源の供給が途絶えたり、廃棄物処理が困難になるような事態に備え、地域内で資源を循環させる仕組みは、よりレジリエント(強靭)な社会を構築する上で不可欠です。資源の安定供給は、社会の安定にも直結し、将来世代にわたる持続可能な社会の実現に貢献します。

(3)環境へのインパクト

地球規模の課題解決への貢献

サーキュラーエコノミーがもたらす最も直接的かつ重要なインパクトは、環境負荷の劇的な低減です。新たな資源採掘を抑制することで、生態系の破壊や生物多様性の損失を防ぎ、森林伐採や水資源の過剰な利用を軽減します。製品の製造過程で消費されるエネルギー量を削減し、廃棄物の焼却量を減らすことで、温室効果ガスの排出量を大幅に削減し、気候変動問題への対策に大きく貢献します。

また、廃棄物の最終処分量を最小限に抑えることで、埋立地の減少や有害物質の流出リスクを低減し、土壌や水質の汚染を防ぎます。特に、海洋プラスチック問題のように、地球規模で深刻化する廃棄物問題に対しては、サーキュラーエコノミーの概念が不可欠な解決策となります。製品の素材選択から設計、製造、消費、そして廃棄後の処理に至るまで、ライフサイクル全体で環境負荷を最小化するアプローチは、地球環境の健全性を維持し、持続可能な地球の未来を築くための基盤となります。

以上のようにサーキュラーエコノミーへの移行は、単なる技術革新や個別企業の取り組みに留まらず、経済システム、社会構造、そして私たちの価値観そのものを変革する、壮大なチャレンジです。しかし、この変革は、資源枯渇、気候変動、廃棄物問題といった差し迫った地球規模の課題を解決し、持続可能で豊かな未来を築くための唯一の道筋と言えるでしょう。企業、政府、そして私たち一人ひとりが、この新しい経済モデルの理念を理解し、それぞれの立場で行動することで、サーキュラーエコノミーがもたらす経済的繁栄、社会の質の向上、そして健全な地球環境が共存する未来を実現できるのです。それは、次世代に責任ある形で地球を引き継ぐための、私たち現代社会の責務でもあります。

6. 持続可能な未来を創造するためのサーキュラーエコノミーの役割

地球規模での環境問題が深刻化する中、持続可能な社会の実現は喫緊の課題となっています。気候変動、資源枯渇、生物多様性の損失といった問題は、従来の直線型経済モデル、すなわち「採掘・製造・消費・廃棄」という一方通行のシステムに大きく起因しています。このモデルは、無限の資源と廃棄物の受け入れ能力を前提としており、地球の有限性を考慮していません。

このような状況において、持続可能な未来を創造するための強力な解決策として注目されているのが「サーキュラーエコノミー(循環経済)」です。サーキュラーエコノミーは、資源を繰り返し利用し、廃棄物を最小限に抑えることを目指す経済システムであり、直線型経済モデルからの根本的な転換を促します。

サーキュラーエコノミーの核となるのは、「設計段階からの廃棄物と汚染の排除」「製品と資源の循環」「自然システムの再生」という3つの原則です。まず、製品の設計段階から、耐久性、修理可能性、再利用可能性、リサイクル可能性を考慮することで、製品がそのライフサイクルを終えた後も資源として価値を維持できるようにします。これにより、製品が単なるゴミとなることを防ぎ、資源の価値を最大限に引き出すことが可能になります。

製品と資源の循環を徹底します。これは、修理、再利用、リサイクル、リマニュファクチャリングといった多様なアプローチを通じて、製品やその部品、素材を可能な限り長く利用し続けることを意味します。例えば、使われなくなった製品を回収し、修理して再販したり、部品を分解して別の製品に利用したり、素材をリサイクルして新たな製品の原料とするといった取り組みが挙げられます。これにより、新規資源の採掘量を抑制し、製造プロセスにおけるエネルギー消費量や温室効果ガス排出量を削減することができます。

自然システムの再生は、単に環境負荷を減らすだけでなく、地球の生態系が持つ回復力を高め、健全な状態を保つことを目指します。再生可能エネルギーの利用推進や、生物多様性を損なわない持続可能な農業・林業の実践などがこれにあたります。自然資本を枯渇させることなく、むしろ豊かにしていくという視点が重要です。

サーキュラーエコノミーへの移行は、環境面でのメリットだけでなく、経済面においても新たな価値創造の機会をもたらします。資源価格の変動リスクを低減し、サプライチェーンの安定性を高めるほか、新たなビジネスモデルや雇用の創出にも繋がります。例えば、製品の「所有」から「利用」へのパラダイムシフトを促すシェアリングサービスや、製品の寿命を延ばす修理・メンテナンスサービスなどは、サーキュラーエコノミーから生まれる新しいビジネスの典型例です。

企業は、製品のライフサイクル全体を見直し、素材の選定から製造プロセス、使用後の回収・再利用まで、あらゆる段階で循環性を高める取り組みを強化する必要があります。消費者は、耐久性のある製品を選び、修理や再利用を心がけるなど、より賢い消費行動が求められます。政府は、サーキュラーエコノミーを推進するための政策や規制を整備し、企業や消費者の取り組みを支援する役割を担います。

持続可能な未来の実現は、特定のセクターや個人の努力だけでなく、社会全体が連携し、協力し合うことで初めて可能になります。サーキュラーエコノミーは、そのための共通の羅針盤となるでしょう。資源を大切にし、廃棄物を最小限に抑え、自然との共生を目指すこの新しい経済システムは、私たちの子孫が豊かに暮らせる地球を継承するための、不可欠な道筋となるのです。

7. まとめ

リニアからサーキュラーへ。未来に向けた第一歩を踏み出そう本記事では、サーキュラーエコノミーの基本概念から、3Rとの違い、具体的なビジネスモデル、そして社会全体にもたらすインパクトについて解説しました。サーキュラーエコノミーへの移行は、壮大な挑戦ですが、私たちの未来にとって不可欠な道筋です。まずは、長く使える製品を選ぶ、修理して使う、シェアリングサービスを利用してみるなど、身近なところから行動を始めてみませんか。企業担当者の方は、自社の製品ライフサイクルを見直し、資源循環の可能性を探ることから第一歩が始まります。