1. EDSとWDS

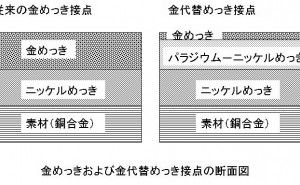

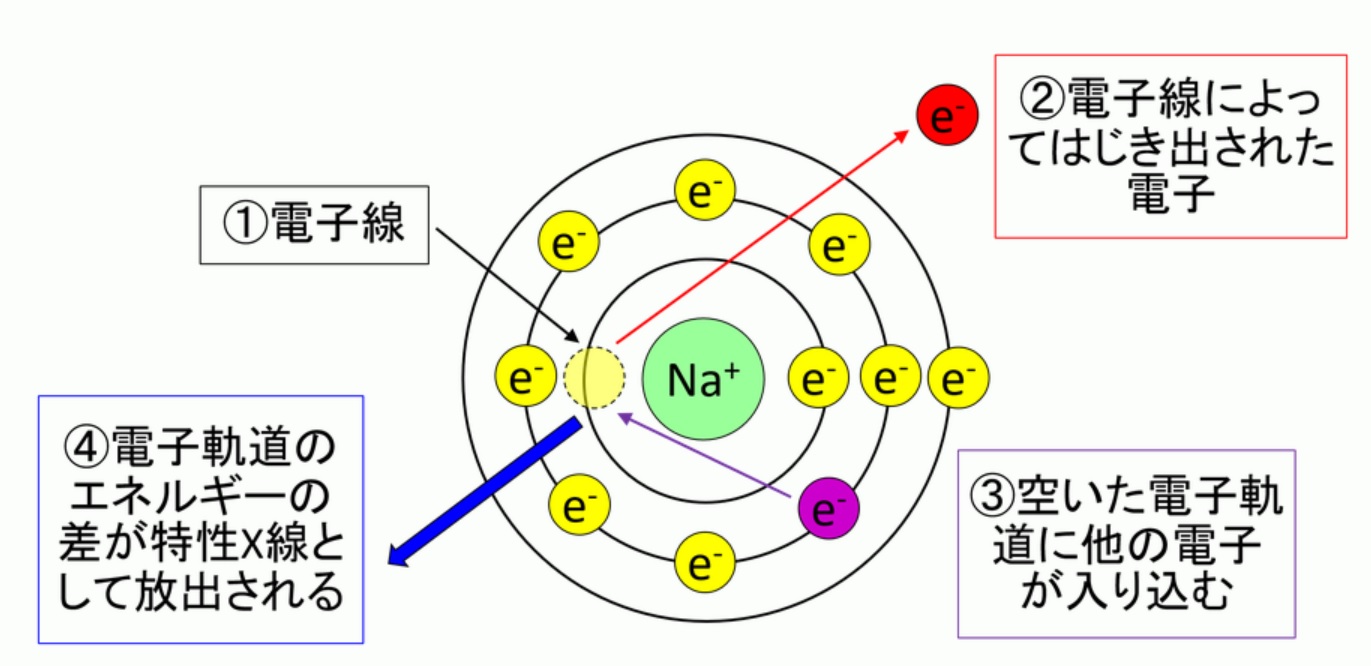

SEMの元素分析器としてEDS(Energy Dispersive X-ray Spectrometry:エネルギー分散型X線分光器)とWDS(Wavelength Dispersive X-ray Spectrometry:波長分散型X線分光器)があります。この両者はともに試料から発生した特性X線を取り扱います。特性X線の発生メカニズムを下図に示します。特性X線は電磁波の一種であり、エネルギーとしての特性と波動としての特性があります。EDSはエネルギーとしての特性X線を検出し、WDSは波動としての特性X線を検出します。なお、EDSはSEM-EDSと呼ばれます。一方WDSをセットしたSEMはEPMA(Electron Probe Micro Analyzer:電子線プローブマイクロアナライザ)と呼ばれます。

図.特性X線の発生メカニズム

EDSでは特性X線の検出に半導体検出器を使用します。検出器に特性X線が入射すると、エネルギーに相当する電子と正孔の対が生成されます。この電流から特性X線のエネルギーを測定します。EDSでは一度に多くの元素を同時に測定でき、EDS分析を行うと特性X線に応じたスペクトルが得られます。このスペクトルは縦軸が特性X線のカウント、横軸が特性X線のエネルギー(eV)です。

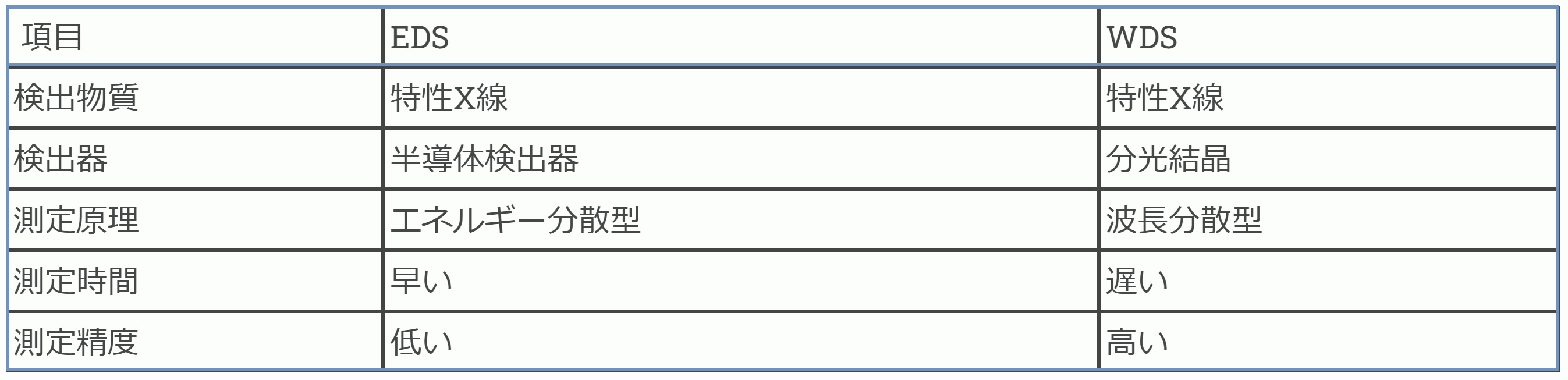

2. EDSとWDSの比較

EDSとWDSの違いは特性X線の検出方法ですが、これは特性X線の測定時間と検出精度に影響します。両者の比較を下表に示します。

表.EDSとWDSの比較

EDSは測定時間が早く、検出精度が低いです。WDSはその逆です。EDSは検出器の電流から分析するので短時間となり、逆にWDSは分光結晶と検出器を移動しながら分析するので時間がかかります。一方、検出感度について、EDSは同時に複数の元素を測定できる反面、スペクトルピークの分解能が悪く、ピークの重なりも起こるため、検出感度は低いです。また炭素、酸素などの軽元素は正確な分析が困難です。WDSではスペクトルピークの分解能が高く検出感度が高いです。さらに炭素、酸素などの軽元素の分析も可能です。一方で、一つの分光結晶で分析できる元素が限られているため、多元素を分析する場合は分光結晶を多く用意する必要があります。EDSは主に短時間で簡易的な分析に使用され、WD...