なぜなぜ分析の研修を開催すると、どの回にも共通して受講者から出る言葉があります。それは「なぜなぜ分析を知っている”つもり”でした」です。そもそも、”つもり”とは、事実や背景から外れた「仮定」を自らメンタルモデルとして確立し、それに従って行動や思考を進めてしまうことです。

なぜなぜ分析は「なぜを5回繰り返すと、真因にたどり着ける!」といった、比較的簡単な説明で取りかかることができる反面、誤った経験を積み重ねることで、あらぬメンタルモデルが形成されることが多い様です。そして『つもり』のまま、分析を進めたとしても、上手く真因にたどり着けることもなく「なぜなぜ分析をやっても意味が無い」という、ネガティブなメンタルモデルを形成してしまうようです。

1. 『つもり』に気づいていますか?

「知ってるつもり」「出来てるつもり」に気付くことが大切です。

なぜなぜ分析は、ロジカルシンキングとクリエイティブシンキングが混ざった思考を、順序よく、そして、漏れなく進める原因追及アプローチです。ところが「なぜを5回繰り返せば、真因に到達できる」という説明だけで、進められるケースが多くあり、ロジカルシンキングとクリエイティブシンキングを意識しないまま、トライしてしまうケースが多い様です。

すると、不具合現象や課題に対する”真因”に到達できず「なぜなぜ分析」をやっても意味が無い!と感じてしまう方がいるのです。なぜなぜ分析には、それを進めるための「思考方法」がありますので、この方法をシッカリと学び、実践すると、真因を追及しやすくなります。

現状では、前述の通り「分かったつもり」が多いため、なぜなぜ分析を実践しても、真因にたどり着けないケースが発生すます。そこで私は、この研修を担当するとき「分かったつもり」に『いかに気付かせるか?』を意識して解説を進めるようにしています。特に気付いて欲しい点は、次の3つです。

- 問題の観察に時間をかけ、問題定義をする

- 論理的思考を使った分析を進める

- 原因につながる”現象”を漏れなく、自由な発想で洗いだす

特に「問題の観察に時間をかけ、問題定義をする」ことに時間を割かなすぎるケースが多く、驚くこともしばしばです。ところが、問題というものは「過去に発生したものと全く同じとは限らない」のです。現象は同じでも、原因は、発生毎に異なっています。

そこに「過去の経験と知識」で、問題解決に挑むと、見逃す現象が発生してしまい、見逃した現象の中に『真因』が隠れていることもあります。これらを防止するためには、同じ現象でも「過去と今」の違いに気付くことが大切です。

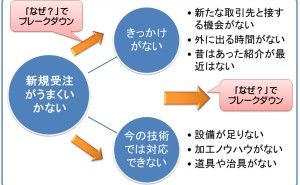

2. 人によって問題の捉え方が異なる

問題解決に挑む場合「人によって問題の捉え方が異なる」ことも、問題解決を阻害します。問題定義に曖昧さが残ると、人によって問題の捉え方が異なり、話しがかみ合わないません。...