【目次】

1.「なぜなぜ分析」を行う前の準備

2. 問題の捉え方を誤ると、原因特定を誤る

3.「なぜを5回繰り返せ!」は都市伝説

1.「なぜなぜ分析」を行う前の準備

先日「なぜなぜ分析」セミナーをインハウスで開催させて頂きました。このセミナーでは、分析の理論や思考テクニックを学んだり、実際に抱えている問題を分析を使って改善案を導き出すといった内容です。そして、このセミナーを長い間担当していると、あることに気付きます。

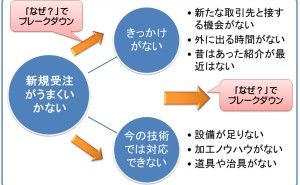

それは、分析を進めながら、改善案まで「閃くチーム」と「閃かないチーム」にハッキリ分かれることです。分析では、原因(真因)を探し、それに対する改善案までを導き出すことが大切です。これが上手くいくチームと、上手くいかないチームとの違いは、どこにあるのでしょうか?

「なぜなぜ分析」は、改善につなげるための”進め方”が大切です。

「なぜなぜ分析」は、広く知られる問題解決ツールで、原因の追及と原因に適した改善策を導く思考を促す思考法です。この「なぜなぜ分析」で、よく耳にするのが「なぜを5回繰り返せ」です。あなたが問題に直面し、その問題の原因を(真因)を探りたいのなら「なぜ?」を5回繰り返して、原因(真因)に近づこうという意味なのでしょう。しかし、ここで注意をして欲しいことがあります。

それは「なぜを5回繰り返せ」は”都市伝説”だからです。

2. 問題の捉え方を誤ると、原因特定を誤る

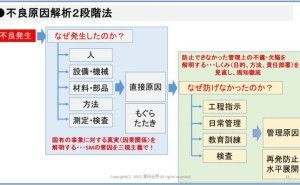

「なぜなぜ分析」には、12個のルールがあり、このルールに従って原因追及に向けた思考を進めます。そして、このルールの中には「なぜを5回繰り返せ」というものがありません。では、どこまで「なぜ?」を繰り返せばよいのでしょうか?それは、自分達で出来る「改善案」が見つかるまでです。

「なぜ?」を5回繰り返しても、原因を特定出来なかったり、改善案がひねり出せなければ、分析の意味はありません。そして、問題の内容や複雑さによって、原因特定や改善案の閃きまでの「なぜ?」の繰り返し回数は違います。それなのに「5回繰り返せ!」と決めつけるのはとても危険です。さらに「なぜなぜ分析」を進めるに当たって注意をして欲しいことがあります。それは、問題の捉え方(メンタルモデル)です。

例えば、あなたの職場で「荷物の搬送に時間がかかる。」といった問題があったとしましょう。

この時・・・・・・

- なぜ1? 搬送に時間がかかる?

答え1! 倉庫が遠いから - なぜ2? なぜ?倉庫が遠いのか?

答え2! 工場のレイアウトが設計段階から決まっていたから。 - なぜ3? なぜ、設計段階から決まっていたのか?

答え3! 設計者の設計思想だから。

・・・・・・もしも、このような「なぜなぜ分析」を進めたら、いつまでたっても改善案を閃くことは無いでしょう。

3.「なぜを5回繰り返せ!」は都市伝説

前述の例は「現状作業がどうなっているのか?」という、現状の把握が出来ていないために起こる過ちです。

・・・・・もしも、現状を良く把握していれば、

- なぜ1? 搬送に時間がかかる?

答え1? 製品を探したり、台車に乗せたり、運搬するのに時間がかかる。 - なぜ2? 探す時間がかかる?①

台車に乗せるのに時間がかかる?②

運搬するのに時間がかかる?③ - 答え2? 製品が識別されていないから①

台車が小さいから②

運搬速度が遅いから③

この段階で、①に対しては「製品の識別」を進めるために整理・清掃・整頓を進めるという改善案が出来てくるでしょう。そして「製品の識別が出来ていない」ことが原因となります。

また、②に対しては、台車を大きくするという改善案が閃くのではないでしょうか?そして原因は「台車が小さい」と特定できます。

このように「なぜなぜ分析」は、問題の捉え方によって、得る答えが変わってしまうのです。ですから、私たちが「なぜなぜ分析」を進める際「改善思考につながる問題の捉え方」に注力する必要があります。

問題の定義が、問題解決思考の質を決めます。

「なぜなぜ分析」は、改善につなげるための進め方が大切です。問題の捉え方を誤ると原因特定を誤ります。問題の定義を正しく行えるよう、問題の捉え方(メンタルモデル)を養いましょう。

◆関連解説記事:クロスチェック付き なぜなぜ分析 【連載記事紹介】

...