1、弁理士の世界にも腕の差

弁理士の世界にも「ヤブ弁理士」という人たちはいるのでしょうか。私は「そうでもない」と思っています。実際、私はヤブ弁理士を知りませんし、逆に多くはいないものの腕の良い弁理士を知っています。そんな弁理士に当たるとラッキーですが、そういう人は大抵忙しいため依頼を受けてもらうのも一苦労です。

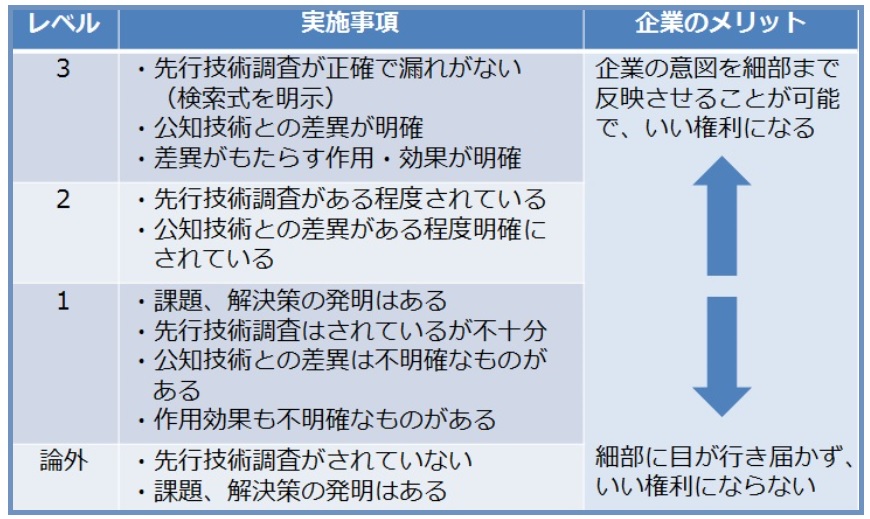

弁理士にも腕の差があるのなら、腕のいい弁理士を探そうという発想になるかもしれません。しかし今回の本コラムで提案する内容は、その逆のことです。限られた腕の良い弁理士に出会える確率は低いですし、相当な経験を積まなければ腕の良し悪しを見分けることは困難です。そこで、弁理士の腕に頼らず、エンジニアが自分自身でやることを提案したいと思います。そのためのノウハウは、前回書きましたように「基本的な知財の思考回路の獲得」です。それが身につくと、自分自身でも下表の「レベル3」の仕事ができるようになります。そうなると、もはや弁理士の腕に頼らずとも権利の質を安定させることができるはずです。

表.発明提案書のレベル

2、基本的な知財の思考回路を獲得する方法

前回は「基本的な思考回路を獲得するには勉強すれば良いだけ」と書きましたが、やや無責任だったと反省しています。どこを勉強すれば良いのかをきちんと説明しなかったからです。

では、実際にどこを勉強すれば良いのでしょうか。答えを端的に言うとすれば「進歩性」です。進歩性を知り抜けば、弁理士に依存せずに質の高い仕事をすることが可能になります。私はエンジニアに進歩性の知識は必要不可欠だと考えています。コレを外してしまうと、せっかく開発した技術でも評価されずに知財にできない、といった事態に陥ってしまいます。

進歩性の審査基準は「極めて」「極めて」大切です。従ってエンジニアの皆さんは、進歩性については事例を含め1日をかけて十分に学ぶ価値があります。ただし、自分で学習するには限界がありますし、学習ガイドもありません。では、どうすれば良いのでしょうか。

一度、このコラムを知財部に見せて「エンジニアがもっと特許をとれるように教育してくれ。そのために、特に進歩性の部分を詳しく解説してほしい」と頼んでみてください。もちろん、私自身は相応の知識が身につく講座を実施していますが、私に限らず腕のいい弁理士ならば皆、そのことを知っています。ですから、あなたの会社のお抱えの弁理士にぜひ、進歩性に関する講座を開くよう頼んでみてください。

3、もっと進歩性の教育を

請求項を減縮する補正を提案されて渋々応じた経験があるエンジニアの方は多いと思います。本当は【請求項1】で取りたいけれど、補正を提案されてしまったというケースです。

これは、一般的には自然な流れに見えるかもしれませんが、腕の良い弁理士から見れば実にもったいないことをしていると感じます。もちろん、いくら腕が良くても不可能を可能にすることはできません。しかし、一般に不可能に思えることでも、腕の良い弁理士には可能に見えることが多いのです。

なぜ、こうしたことが起こるのでしょうか。ここでは「腕」と表...