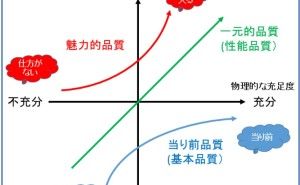

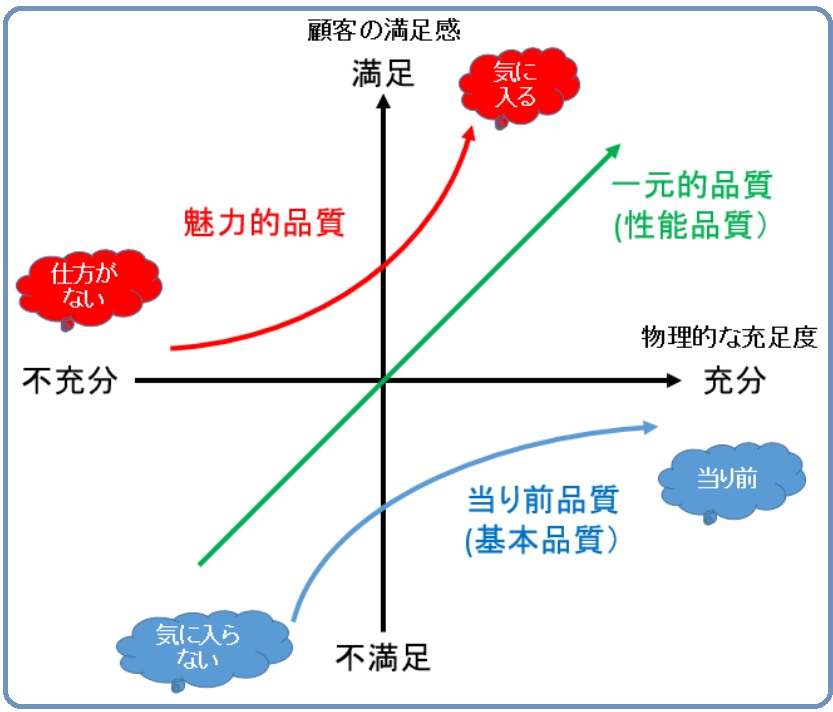

1.狩野モデルとは

2. 狩野モデルと品質属性のライフサイクルステージ

簡易版の狩野モデルを使って品質ギャップ分析ができます。各品質属性の重み付けについて、品質属性のライフサイクルステージを整理しておきます。品質属性のライフサイクルステージ(段階)ライフサイクルステージには次の7段階があります。

(1) 潜在的な品質段階:

潜在的な品質属性は隠れていて顧客はまだその品質属性を知覚していません。企業は潜在的な品質属性を試みで顧客に提供することで、顧客がそのアイデアを欲するかどうかを試すことができます。潜在的な品質属性には重み付けは必要ないかもしれません。

(2) 欲求的な品質段階:

欲求的な品質属性は顧客には知られているものの、まだどの企業も提供していない品質属性です。企業がその品質属性を提供し始め、顧客がその品質属性に満足し始めると、欲求的な品質属性はユニークな品質属性に変わります。欲求的な品質属性の重み付けはそれほど多くは必要ないかもしれません。

(3) ユニークな品質段階:

ユニークな品質属性は、一つの企業だけが提供している品質属性です。もし顧客がこのユニークな品質属性に満足しているのであれば、この品質属性には大きな重み付けをします。

(4) 品質と満足度の同調段階:

品質と満足度が同調する品質属性は、もし一つの企業だけが抜き出ている場合には大きな重み付けをします。多くの企業がこの品質属性を十分満たしてくると、重要な品質属性に変わります。

(5) 重要な品質段階:

重要な品質属性は、競争力を表します。一つの市場セグメントだけで重要な品質属性はニッチな品質属性です。多くの市場セグメントで重要な品質属性はパワーのある品質属性です。

(6) 色あせる品質段階:

色あせる品質属性は市場での競争力に影響を与えなくなりつつある品質属性です。この品質属性には重み付けを減らしていくべきでしょう。

(7) 基本的な品質段階:

基本的な品質属性はすべての企業が提供しており、顧客満足度も同じである様な品質属性です。この品質属性の重みは少なくするべきでしょう。それぞれの品質属性ごとに評価したライフサイクルステージ(段階)と重み付けは、品質ギャップ分析のテーブルに記述します。

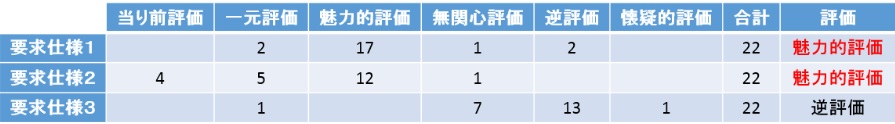

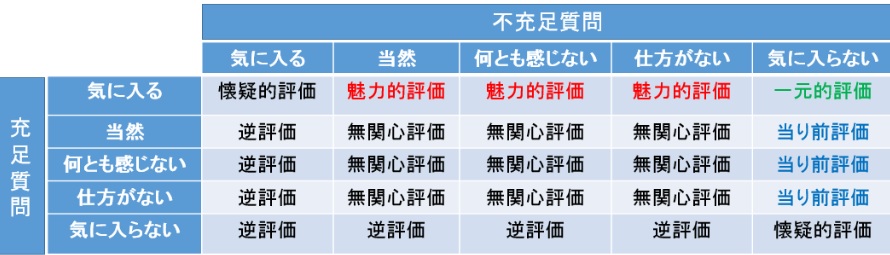

3.狩野モデルの使い方

- 要求仕様 1: 操作パネルにスマートフォンを使う

- 要求仕様 2: スマートフォンの QR コードリーダー(カメラ)を使って、装置のパラメータを自動設定する

- 要求仕様 3: スマートフォンの顔認識システム(カメラ)を使って、装置のパスワード機能とする

- もし装置が操作パネルとしてスマートフォンを使っていたら、あなたはどう思いますか?

- もし装置が操作パネルとしてスマートフォンを使っていなかったら、あなたはどう思いますか?