今回の記事のテーマは、「『全体から詳細へ』の考え方でまとめる」です。「全体から詳細へ」の考え方でまとめた例を2パターン紹介します。

1. あることに対して複数の項目を記載する場合

例えば、ある課題に対してそれを解決するための方法(対策)を複数提案し、その提案項目を提案書に書く場合を考えます。

以下のように、複数の提案項目を順に書いたのがパターンⅠです。

パターンⅠ

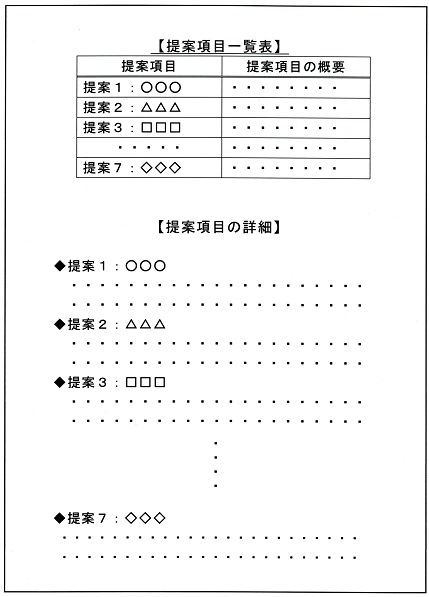

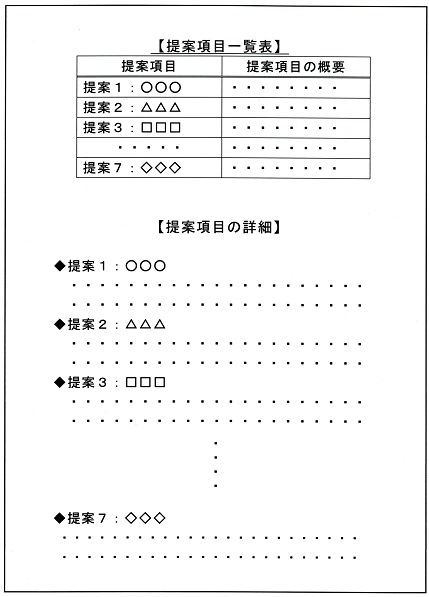

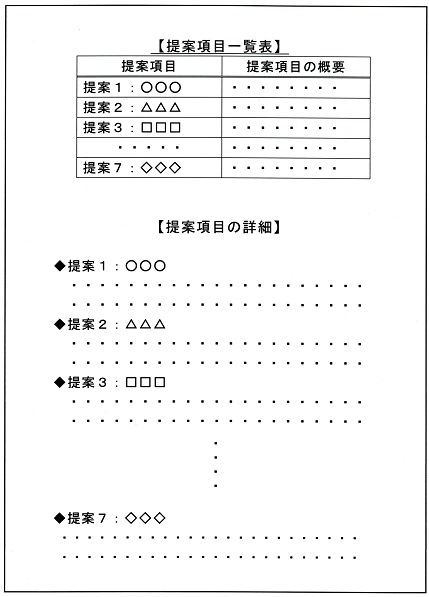

次に、以下のように、まず、提案項目およびその概要を一覧表でまとめ、その次に各提案項目の詳細を書いたのがパターンⅡです。

パターンⅡ

パターンⅡのように、「全体(提案項目の一覧およびその概要)から詳細(提案項目の詳細)へ」のような考え方に基づき提案したことを書くとその提案項目が明確に伝わります。

2. 写真を載せる場合について

弊社の最寄り駅は、西武新宿線の航空公園駅です。航空公園駅の東口駅前広場には戦後初の国産旅客機のYS-11が展示されています。駅前にYS-11が展示してあるのは、所沢が日本の航空発祥の地といわれているからです。

例えば、このYS-11をウェブサイトで紹介することを考えます。以下のように、YS-11を主体とした写真だけを載せたのがパターンⅢ注)です。

パターンⅢ

次に、以下のように、展示してあるYS-11の周辺の状況がわかる写真およびYS-11を主体とした写真を載せたのがパターンⅣ注)です。

パターンⅣ

パターンⅣのように、「全体(YS-11の周辺の状況がわかる写真)から詳細(YS-11を主体とした写真)へ」のような考え方に基づきYS-11を紹介するとYS-11が展示されている状況がよくわかります。

注):「拙著:技術者のためのわかりやすい文書の書き方」の中の「ルール5・書き方11:写真や図を入れて書く」では、写真や図を文書に入れる場合には、「写真や図の内容に関するポイントをこれらに簡潔に書き加える」としています。そのため、今回のブログでも、ブログ内に載せた写真のポイントをこれらに簡潔に書き加える必要があります。しかし、今回は、「『全体から詳細へ』の考え方」を理解していただくことが目的のためポイントを書き加えませんでした。

3. わかりやすい文書を書くための方法の1つ

2つの例からわかるように、「『全体から詳細へ』の考え方でまとめる」という方法に基づき文書を書くと内容が明確に伝わります。“全体”が頭の中に入っているのでその中の一部である“詳細”が頭の中に入りやすくなるからです。

「『全体から詳細へ』の考え方でまとめる」こともわかりやすい文書を書くための方法の1つです。

文書を書く場合には、「『全体から詳細へ』の考え方でまとめられないか?」と考えてください。

また、文書を書く場合だけではなく、聞き手に何かを説明する場合にも「全体から詳細へ」の考え方が適用できます...