半導体、電子デバイス、機能フィルム、金型、工具・・、薄膜プロセスを扱う技術開発チームのリーダーの皆様、自社の社員を、課題解決力のある薄膜のエキスパートに育てませんか?「薄膜」「微細加工」「コーティング」の技術は、その技術を扱う本人以外には、なかなか理解できない、深い世界です。ですが、じつは当事者も、「ホントはわかっていない事だらけ・・」ということに、管理者の皆様はお気づきでしょうか。

薄膜技術の教育のモンダイとは・・?、薄膜の業務を担当することになった人は、まずその基本を何らかの形で学びます。専門書を読んだり、社内で使われている教育テキストを読んだりします。仕事の進め方などは、先輩から受け継がれてきたやり方を教わります。そのような流れで実務に入り、やっていくうちに、だんだんとその世界が分かってきます。しかし、その流れの中に、大きな問題があります。それは、何でしょうか。

「薄膜の基本原理を深く学べる機会が、ほとんどない」ということです。逆にいうと、最初に、できる限りよい「基本」を身につけると、その後の成長が、途方もなく変わってくる。ということです。

・・といわれても。「薄膜が難しい世界だ、と言いたいようだけど、結局、装置で決まるんじゃない?技術者は、基板をセットして、ボタンを押せば、処理ができる。その膜の特性を測定して、何か問題があったら対応していく。正直、薄膜エンジニアの仕事が、そんなに奥が深いとも思えないんだけど。」

・・よくわかります。それでは、技術の中身を覗きながら、その「違い」について、見ていきましょう。

1. 薄膜の基本

学ぶべき薄膜の「基本」とは何でしょうか。・・ここで、薄膜技術講座について触れつつ、説明していきます。知識をたくさん並べて、覚えましょう、というやり方はしません。深ーい基本原理を、じっくり考えて吸収することから始めます。

・粒子がどのように動いて、どのように力とエネルギーを受ける。

・その結果、どんな状態が生まれ、どのように膜を形成する。

このような事を「考えるプロセス」を、頭の中にインストールしていきます。その後に、具体的な技術の知識や、課題解決ノウハウの講義に進んでいきます。最初に、「原理を考えるプロセス」を頭にインプットすると、そのあとは自然と「原理に照らし合わせながら知識を頭に入れていく」ことになります。

「パワーが強いほど成膜速度が上がるって、どういうことなの?」・・基本原理を頭に入れていると、そのような「問い」が自然とわいてきます。その疑問について考えていくと、「そうか、パワーというのは、流した電流の量だ。その電流量によって、プラズマ中で作られる電子の量が決まる。電子が多いと「スパッタリング現象」が多くなり、飛ばされる材料が増える。結果として成膜速度が上がる、という事か。」という理解に到達します。

すると、「じゃあ、ガス圧力が高いということは、プラズマをつくる材料が多いということだから、成膜速度が上がりそうだけど? なぜガス圧力をあげると成膜速度が下がるのだろう。」と、次の疑問がわいてきます。

頭の中にインストールされた「原理」が、その情報のウラにある論理やメカニズムを勝手に追究するようになります。これこそが、薄膜を学ぶときに一番必要な「基本」ということになります。

実務においても、その基本原理を頭に入れていると、大きな違いが生まれます。基本原理から理解を深めるという方法が頭にインストールされると、意識して考えようとしなくても、自動的に、より深い答えが出てくるようになります。

ここで、別の例を出してみます。例えば、「小学生時代にそろばんを習っている人とそうでない人が、高校生になり、数学の問題を解く」という場合を考えましょう。そろばんが頭にインストールされている人は、計算を紙に書く必要がありません。3桁くらいの足し算なら、自動的に、一瞬で答えが出てきます。数学の勉強の限られた時間の中で、計算のプロセスにかかる負担があるとないのとでは、ものすごく大きなハンデとなります。そろばんができる人は、論理や、証明といった、ロジックの部分に時間を使えます。計算プロセスにストレスを感じません。そろばんをやっていない人は、計算自体に時間と負荷がかかります。また計算で間違えると、せっかくの論理構築が無駄になります。そろばんが扱うのは、数学の世界では最も基本の「四則の計算」なのですが、ここの処理能力で圧倒的な差がつくと、その応用問題である中学や高校の数学でも、圧倒的なハンデ(戦力差)になるということです。(もちろん数学の全てに当てはまるはいえませんが。)

2. 薄膜:もう一つの「身につけるべきこと」とは

「薄膜の正しい基本を最初に頭に入れること」が大きな意味を持つということを、こんなたとえ話からも想像していただけたのではないでしょうか。それでは、「基本」をしっかり身につければ、薄膜技術エキスパートになれる?・・まだ一つ、足りていません。「薄膜の基本」と合わせて、さらにもう一つ、身につける必要があります。それは、「課題解決ノウハウ」です。

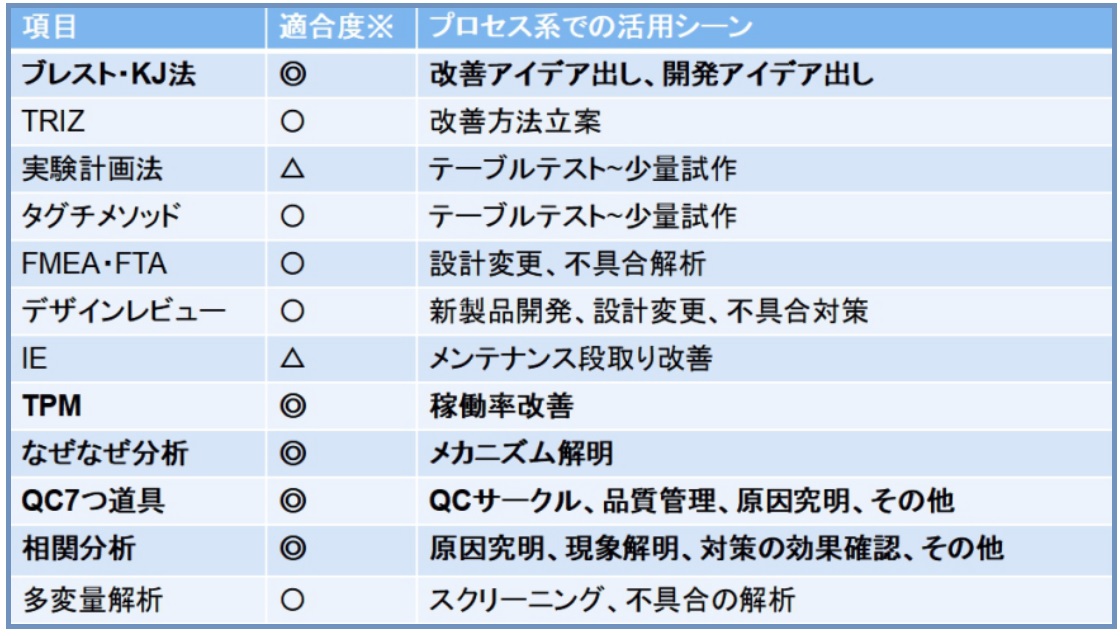

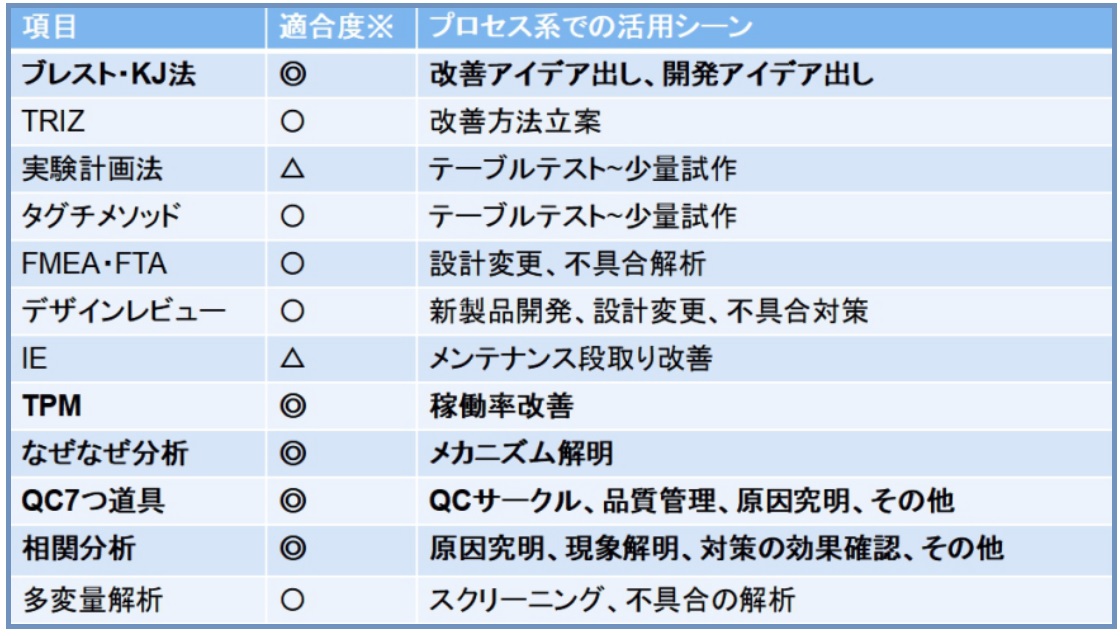

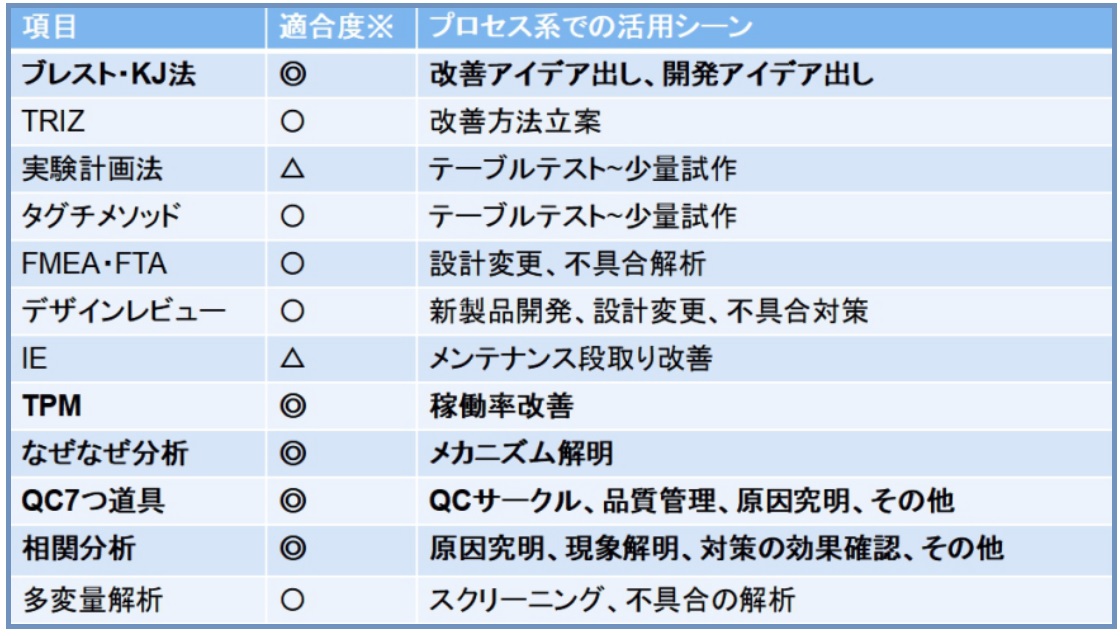

課題を解決するための様々な考え方というのは、世の中に多く知られています。たとえば、プロセス系での活用シーンをまとめると次の図のようになります。

これらは有用で、学ぶべきといえますが、全てをやろうとすると過大な負荷となります。また座学ばかりでは飽きてしまいますし、勉強したけども実務では意外とうまく使えない、などとなりがちです。たくさんのフレームワークを応用が利く形で頭になじませていくと、最終的には、あらゆる新しい技術課題に対して、瞬時に、たくさんの課題解決手段を思いつくことができるようになります。それらを比較吟味して適切な方策を選択するということもできるようになります。問題を前にして、「どうしよう・・」と足を止めて悩むということが起こらなくなります。

3. 薄膜の専門家に

「薄膜の基本原理」を身につけた人が「課題解決ノウハウ」を身につけるとどうなるでしょうか。具体例をみていきましょう。

バッチ式のスパッタリング装置においては、「放電パワー」と「処理時間」の掛け算によって膜厚がほぼ決まります。・・例えば「思ったような膜厚にならない」、という問題がおこったとき。深い基本と課題解決ノウハウを身につけていない人はどうなるか。

まずは、「パワー設定や、処理時間が正しかったか?ちゃんと放電が立っていたか?装置に異常はないか?」といったことを、一つ一つ調べていきます。しかし、どこにも原因がみあたりません。そのような事例について、先輩に相談したり、文献などを調べます。しかし、今回は、これといった情報に行きつませんでした。装置メーカーに相談すると、「材料の問題かもしれませんね~。」とのコメント。材料メーカーへ、ターゲットの製造履歴を調べてもらい、この現象についての見解をもらう。それでも原因が分からない。「さてどうするか・・この技術に詳しい専門家...