【目次】

現代社会は、地球温暖化対策のための二酸化炭素(CO₂)回収、クリーンエネルギーとしての水素貯蔵、医薬品の高効率な運搬、そして環境汚染物質の除去といった、多岐にわたる複雑な課題に直面しています。これらの課題解決の鍵を握るのが、分子レベルでの精密な物質制御を可能にする「機能性多孔質材料」の開発です。その中でも近年、世界中の研究者から熱い注目を集めているのが、MOF(Metal Organic Frameworks:金属有機構造体)です。MOFは、金属イオンと有機配位子という二つの要素が自己組織的に結合することで生まれる、ナノメートルサイズの細孔を骨格内に無数に持つ、結晶性の多孔質材料です。既存の材料を凌駕する超高表面積と、設計自由度の高さを特徴とするMOFは、その驚異的な多孔質構造を活かし、エネルギー、環境、医療の各分野において、社会環境を一変させる可能性を秘めています。今回は、MOFの基礎的な構造と機能、合成法、そして具体的な実用化の現状と、今後の市場動向について詳述します。

1.MOF(金属有機構造体)とは?

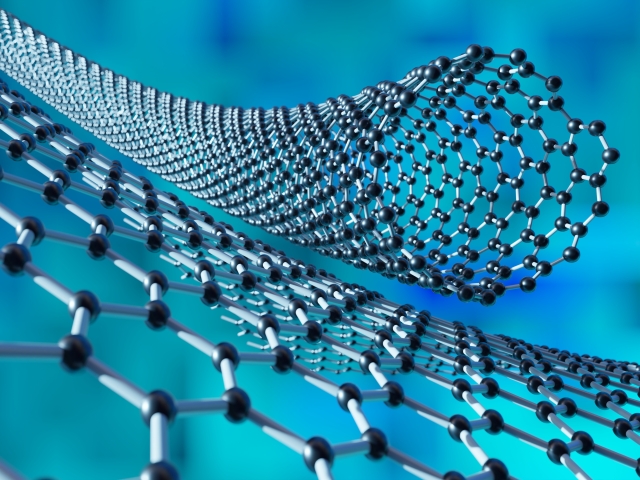

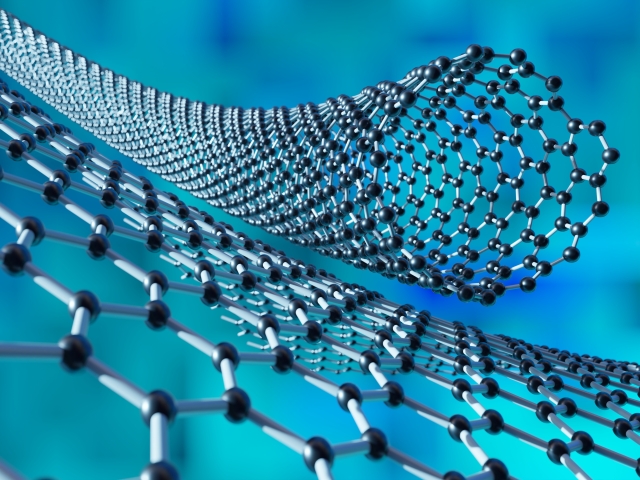

MOF、すなわち金属有機構造体は、金属イオンまたは金属クラスターをノード(結節点)とし、複数の結合部位を持つ有機分子をリンカー(連結子)として使用し、それらが三次元的に規則正しく連結して形成される結晶性の高分子材料です。その最も際立った特徴は、「多孔質性」にあります。骨格内部に存在するナノスケールの細孔は、MOFの質量に対して極めて大きな内部表面積、すなわち比表面積をもたらします。この比表面積は、一般的な多孔質材料である活性炭やゼオライトと比較しても圧倒的であり、MOFの中にはわずか1グラムでサッカー場ほどの面積(数千平方メートル)に達するものも報告されています。

MOFが画期的なのは、この多孔質構造が単なる空隙ではない点です。金属ノードの種類と有機配位子の長さや化学的性質を意図的に選択することで、細孔のサイズ、形状、そして内部表面の化学的機能(官能基)を分子レベルで自在に設計・制御することが可能です。この「デザイン自由度(チューナビリティ)」の高さこそが、MOFを「オーダーメイド多孔質材料」たらしめている所以です。

MOFの研究は1990年代に本格化し、当初は配位高分子の一種として扱われていましたが、その安定性と多孔質性が化学工学や材料科学の分野で急速に評価され、2000年代以降、高性能なガス吸着・分離材や触媒、センサー材料として爆発的に研究が進みました。この特異な構造は、物質の分離や貯蔵、化学反応の効率を劇的に向上させるためのプラットフォームとして、次世代技術のブレイクスルーをもたらす中核的な存在と目されています。

2.MOFの基本~構造・機能・合成~

(1) MOFの構造的特徴:金属クラスターと有機配位子の組み合わせ

無限に広がる多孔質ネットワークの構築 MOFの骨格を構築する要素は、金属イオンが多数結合して形成される金属クラスター(Secondary Building Unit, SBU)と、リジッドな構造を持つ多座(複数の結合点を持つ)有機配位子です。SBUがノードとして機能し、有機配位子がノード間を結びつける連結子として働くことで、規則正しい三次元的な網目状のネットワーク構造が自己集合的に形成されます。このネットワークは結晶全体に無限に広がり、内部に連続した空隙、すなわち細孔を作り出します。使用するSBUと有機配位子の幾何学的形状(トポロジー)と結合角を計算的に組み合わせることで、事前に設計した細孔構造を持つMOFを合成できるのが、他の多孔質材料にはない最大の強みです。

デザイン可能な細孔サイズと表面積 MOFの細孔サイズは、有機配位子の長さを変えることによって、オングストローム(Å)からナノメートル(nm)の範囲で精密に調整することが可能です。この調整機能により、特定のサイズの分子のみを通過・吸着させる「分子ふるい」として機能させることができます。また、内部がほとんど空隙で構成されるため、材料の密度を下げ、前述の通り超高比表面積(BET表面積)を実現し、これが物質の吸着能力の高さに直結しています。

(2) MOFが持つ主要な機能とメカニズム

高効率な吸着・分離機能(選択性、吸着量) MOFは、その超高表面積により、単位質量あたりに大量の物質を吸着できます。さらに、細孔のサイズをターゲット分子に合わせて最適化することで物理的な「サイズ選択性」を発現するだけでなく、細孔内壁に特定の官能基(例:アミノ基、ヒドロキシル基)を導入することで、特定の分子(例:CO₂)との間に選択的な化学的相互作用(弱い化学吸着や静電相互作用)を生じさせ、「化学選択性」を付与できます。この二つのメカニズムの組み合わせが、極めて高効率かつ高純度な物質分離を可能にします。

触媒機能と電気化学的機能 MOFの金属ノードや有機配位子に触媒活性を持たせることで、細孔内部をナノスケールの反応容器として利用できます。細孔が反応物質のアクセスを制御するため、高い選択性を持つ不均一系触媒として機能します。また、骨格構成要素に電気伝導性を付与することで、次世代電池やスーパーキャパシタの電極材料、あるいは電気化学センサーとして応用する研究も進められています。

ガス貯蔵能力(水素、メタンなど) MOFは、高い細孔容積と表面積によって、水素ガス(H2)や天然ガスの主成分であるメタンガス(CH4)を、高密度で安全に貯蔵するための理想的な材料です。特に、燃料電池車向けの水素貯蔵技術においては、室温・低圧で高容量を達成するMOFの開発が、既存の高圧ガス貯蔵方式に代わる新たなソリューションとして期待されています。

(3) MOFの代表的な合成法

水熱・溶媒熱合成法 最も広く用いられる合成法であり、金属塩と有機配位子を溶媒(水や有機溶媒など)に溶解させ、密閉容器(オートクレーブ)内で加熱(水熱は水、溶媒熱は有機溶媒)することで、成分の自己組織化を促進し、熱力学的に安定なMOF結晶を成長させます。この方法は、高品質な単結晶を得やすい反面、バッチ式であるため大量生産には不向きで、合成時間や溶媒使用量の多さが課題とされています。

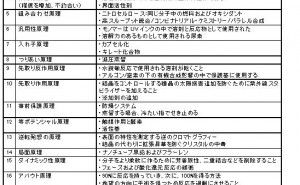

連続生産に向けた最近の研究動向 MOFの実用化には低コストでの大量生産が必須...

【目次】

現代社会は、地球温暖化対策のための二酸化炭素(CO₂)回収、クリーンエネルギーとしての水素貯蔵、医薬品の高効率な運搬、そして環境汚染物質の除去といった、多岐にわたる複雑な課題に直面しています。これらの課題解決の鍵を握るのが、分子レベルでの精密な物質制御を可能にする「機能性多孔質材料」の開発です。その中でも近年、世界中の研究者から熱い注目を集めているのが、MOF(Metal Organic Frameworks:金属有機構造体)です。MOFは、金属イオンと有機配位子という二つの要素が自己組織的に結合することで生まれる、ナノメートルサイズの細孔を骨格内に無数に持つ、結晶性の多孔質材料です。既存の材料を凌駕する超高表面積と、設計自由度の高さを特徴とするMOFは、その驚異的な多孔質構造を活かし、エネルギー、環境、医療の各分野において、社会環境を一変させる可能性を秘めています。今回は、MOFの基礎的な構造と機能、合成法、そして具体的な実用化の現状と、今後の市場動向について詳述します。

1.MOF(金属有機構造体)とは?

MOF、すなわち金属有機構造体は、金属イオンまたは金属クラスターをノード(結節点)とし、複数の結合部位を持つ有機分子をリンカー(連結子)として使用し、それらが三次元的に規則正しく連結して形成される結晶性の高分子材料です。その最も際立った特徴は、「多孔質性」にあります。骨格内部に存在するナノスケールの細孔は、MOFの質量に対して極めて大きな内部表面積、すなわち比表面積をもたらします。この比表面積は、一般的な多孔質材料である活性炭やゼオライトと比較しても圧倒的であり、MOFの中にはわずか1グラムでサッカー場ほどの面積(数千平方メートル)に達するものも報告されています。

MOFが画期的なのは、この多孔質構造が単なる空隙ではない点です。金属ノードの種類と有機配位子の長さや化学的性質を意図的に選択することで、細孔のサイズ、形状、そして内部表面の化学的機能(官能基)を分子レベルで自在に設計・制御することが可能です。この「デザイン自由度(チューナビリティ)」の高さこそが、MOFを「オーダーメイド多孔質材料」たらしめている所以です。

MOFの研究は1990年代に本格化し、当初は配位高分子の一種として扱われていましたが、その安定性と多孔質性が化学工学や材料科学の分野で急速に評価され、2000年代以降、高性能なガス吸着・分離材や触媒、センサー材料として爆発的に研究が進みました。この特異な構造は、物質の分離や貯蔵、化学反応の効率を劇的に向上させるためのプラットフォームとして、次世代技術のブレイクスルーをもたらす中核的な存在と目されています。

2.MOFの基本~構造・機能・合成~

(1) MOFの構造的特徴:金属クラスターと有機配位子の組み合わせ

無限に広がる多孔質ネットワークの構築 MOFの骨格を構築する要素は、金属イオンが多数結合して形成される金属クラスター(Secondary Building Unit, SBU)と、リジッドな構造を持つ多座(複数の結合点を持つ)有機配位子です。SBUがノードとして機能し、有機配位子がノード間を結びつける連結子として働くことで、規則正しい三次元的な網目状のネットワーク構造が自己集合的に形成されます。このネットワークは結晶全体に無限に広がり、内部に連続した空隙、すなわち細孔を作り出します。使用するSBUと有機配位子の幾何学的形状(トポロジー)と結合角を計算的に組み合わせることで、事前に設計した細孔構造を持つMOFを合成できるのが、他の多孔質材料にはない最大の強みです。

デザイン可能な細孔サイズと表面積 MOFの細孔サイズは、有機配位子の長さを変えることによって、オングストローム(Å)からナノメートル(nm)の範囲で精密に調整することが可能です。この調整機能により、特定のサイズの分子のみを通過・吸着させる「分子ふるい」として機能させることができます。また、内部がほとんど空隙で構成されるため、材料の密度を下げ、前述の通り超高比表面積(BET表面積)を実現し、これが物質の吸着能力の高さに直結しています。

(2) MOFが持つ主要な機能とメカニズム

高効率な吸着・分離機能(選択性、吸着量) MOFは、その超高表面積により、単位質量あたりに大量の物質を吸着できます。さらに、細孔のサイズをターゲット分子に合わせて最適化することで物理的な「サイズ選択性」を発現するだけでなく、細孔内壁に特定の官能基(例:アミノ基、ヒドロキシル基)を導入することで、特定の分子(例:CO₂)との間に選択的な化学的相互作用(弱い化学吸着や静電相互作用)を生じさせ、「化学選択性」を付与できます。この二つのメカニズムの組み合わせが、極めて高効率かつ高純度な物質分離を可能にします。

触媒機能と電気化学的機能 MOFの金属ノードや有機配位子に触媒活性を持たせることで、細孔内部をナノスケールの反応容器として利用できます。細孔が反応物質のアクセスを制御するため、高い選択性を持つ不均一系触媒として機能します。また、骨格構成要素に電気伝導性を付与することで、次世代電池やスーパーキャパシタの電極材料、あるいは電気化学センサーとして応用する研究も進められています。

ガス貯蔵能力(水素、メタンなど) MOFは、高い細孔容積と表面積によって、水素ガス(H2)や天然ガスの主成分であるメタンガス(CH4)を、高密度で安全に貯蔵するための理想的な材料です。特に、燃料電池車向けの水素貯蔵技術においては、室温・低圧で高容量を達成するMOFの開発が、既存の高圧ガス貯蔵方式に代わる新たなソリューションとして期待されています。

(3) MOFの代表的な合成法

水熱・溶媒熱合成法 最も広く用いられる合成法であり、金属塩と有機配位子を溶媒(水や有機溶媒など)に溶解させ、密閉容器(オートクレーブ)内で加熱(水熱は水、溶媒熱は有機溶媒)することで、成分の自己組織化を促進し、熱力学的に安定なMOF結晶を成長させます。この方法は、高品質な単結晶を得やすい反面、バッチ式であるため大量生産には不向きで、合成時間や溶媒使用量の多さが課題とされています。

連続生産に向けた最近の研究動向 MOFの実用化には低コストでの大量生産が必須です。この課題を克服するため、合成時間を短縮するマイクロ波加熱合成法や超音波処理、そして試薬の混合から生成、精製までを一貫して行うマイクロリアクターを用いたフロー合成(連続生産)技術などの研究開発が活発に進められています。これらの技術は、MOFの工業スケールでの安定供給とコスト削減を実現するための重要な要素です。

3.MOFの実用化~現状と具体的な応用例~

(1) ガス分離・精製分野における実用化

工業プロセスガスの高純度化 MOFの最も実用化が近い分野の一つが、石油化学産業や天然ガス処理におけるガス分離・精製です。特に、沸点が近く分離が困難なプロピレンとプロパン、あるいはブタジエンとブテンといった混合ガスの分離において、従来の蒸留プロセスに代わる、エネルギー消費が格段に少ない吸着分離技術へのMOFの導入が研究されています。MOFの高い分子識別能力により、低圧・低エネルギーでの高純度分離が可能となり、プラントの省エネルギー化に大きく貢献します。

空気分離技術への応用 空気中から酸素や窒素を分離・製造する産業ガス分野においてもMOFは有望視されています。従来の深冷分離法は大規模な設備と大量のエネルギーを必要としますが、MOFを用いたPSA(圧力変動吸着)技術は、より小型で運転コストの低い装置での高効率な分離を可能にします。特に、医療用酸素供給装置や産業用窒素生成装置への応用が期待されています。

(2) エネルギー関連分野での応用

水素・メタンの貯蔵と輸送 クリーンエネルギーとしての水素や天然ガス(メタン)の安全かつ効率的な貯蔵・輸送は、インフラ整備の要です。MOFは、その巨大な内部容積を利用して、これらのガスを従来の貯蔵方法よりも低圧かつ高密度で吸着・貯蔵できるため、特に自動車やドローンなどの移動体向けの燃料タンクの小型化・軽量化に不可欠な材料として開発が進められています。

次世代電池(リチウムイオン電池、燃料電池など)への活用 MOFは、高い細孔率とデザイン可能な電気化学的特性を活かし、次世代電池の構成材料としても研究されています。リチウムイオン電池では、MOFを電極活物質の担体や、リチウムイオンの移動を助ける固体電解質として利用することで、高容量化や高レート特性の改善を目指しています。また、燃料電池においては、MOFを高性能な触媒担体として用いることで、発電効率の向上に貢献することが期待されています。

(3) 医療・環境分野での応用

薬剤徐放システム(DDS)への期待 医療分野では、MOFの細孔構造が薬剤を内包し、生体内での放出速度や放出部位を制御するドラッグデリバリーシステム(DDS)のキャリアとして注目されています。MOFは、薬物分子を大量に内包できる高い積載能力と、体内のpH変化や酵素に反応して特定の部位でのみ薬物を放出する「刺激応答性」を付与できるため、がん治療薬などの標的指向性キャリアとしての応用が特に期待されています。ただし、生体内での安定性や毒性の評価、そして規制当局からの承認など、実用化までにはまだ多くの研究と検証が必要な段階です。

有害物質の検出と除去 環境浄化の分野では、水中の重金属イオン、農薬、あるいは大気中の揮発性有機化合物(VOC)といった微量な有害物質を、MOFの細孔構造と化学的選択性により効率的に捕捉・除去する浄化材料としての応用が進んでいます。また、MOFの光学的性質(蛍光性)を利用し、特定の有害ガス分子が吸着された際に蛍光色が変化する高感度なセンサーとしての実用化研究も進展しています。

4.二酸化炭素(CO2)回収向けMOF

(1) 地球温暖化対策の切り札、CO2回収技術(CCUS)の重要性

地球規模での気候変動を抑制し、パリ協定の目標を達成するためには、温室効果ガスの最大要因である二酸化炭素の排出量を大幅に削減する必要があります。火力発電所やセメント工場などから排出されるCO₂を大気中に放出する前に回収し、貯留または利用するCCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)技術は、脱炭素社会への移行期において不可欠な「ネガティブ・エミッション技術」の柱です。しかし、従来のCO2回収技術、特にアミン溶液を用いた化学吸収法は、CO₂を吸収・脱着させるプロセスで大量の熱エネルギーを必要とするため、回収コストが高く、プロセス全体のエネルギー効率の改善が強く求められています。この課題を解決するブレイクスルーとして、MOFベースの吸着回収技術に大きな期待が寄せられています。

(2) CO2回収にMOFが最適な理由

高いCO₂選択性と吸着能力 排出ガスはCO₂以外に多量の窒素(N2)や水蒸気を含んでおり、MOFにはこの混合ガスからCO₂のみを「選り分けて」吸着する能力が求められます。MOFは、細孔内にCO₂分子と選択的に結合するアミノ基などの官能基を導入することで、競合するN2分子に対して極めて高いCO₂選択性を発現します。また、超高表面積により、単位体積あたりのCO₂吸着量が既存の吸着剤よりも格段に高いため、回収装置の小型化と処理能力の向上を両立できます。

低温・低エネルギーでの再生の可能性 MOFがCO₂回収における優位性を持つ最大の要因は、吸着したCO₂を放出させ、MOFを再利用可能な状態に戻す「再生(脱着)」プロセスにかかるエネルギーが少ないことです。MOFとCO₂の間の相互作用は適度な強度に調整できるため、従来の化学吸収法のように高温まで加熱する必要がなく、比較的低い温度変化(TSA:温度変動吸着)や圧力変化(PSA:圧力変動吸着)で脱着が可能です。これにより、回収プロセス全体の運転エネルギー消費を大幅に削減し、CO₂回収コストを低減する決定的な要素となります。

(3) 実証研究と開発が進む主要なMOF材料

CO₂回収向けに高い性能を示すMOFとして、複数の構造が開発され、実証研究が進められています。特に有名なものとしては、金属ノードにマグネシウム(Mg)を用いたMg-MOF-74(CPO-27-Mg)があります。このMOFは、細孔内部にCO₂と強く相互作用する未配位の金属サイト(オープンメタルサイト)を持つため、非常に高いCO₂吸着量と選択性を示します。また、ジルコニウム(Zr)をノードとするUiO-66などのMOFは、優れた熱的・化学的安定性を持ち、排ガス中に含まれる水蒸気や酸性ガス(SOxなど)の存在下でも性能が劣化しにくいため、実際の工業環境での耐久性の観点から注目されています。さらに、有機配位子にアミノ基(-NH₂)を導入した官能基化MOFは、塩基性であるアミノ基が酸性ガスであるCO₂と選択的に強く相互作用するため、低濃度CO₂からの回収効率が向上します。これが、実用化に向けた研究開発の主軸となっている理由です。

(4) 実用化に向けた課題と展望

耐久性、コスト、スケールアップの問題CO₂回収へのMOF導入に向けた最大の課題は、実環境下での耐久性の確保です。発電所などの排ガスは水蒸気やその他の不純物を含むため、これらの条件下でMOFが長期間にわたって性能を維持できる安定性が求められます。次に、実用的な規模でMOFを大量に供給するための合成コストの削減が不可欠です。高価な原料や有機溶媒の使用を避け、連続生産技術を確立する必要があります。加えて、粉末状のMOFを、PSA装置などで使用しやすい、成形されたペレットやコーティング膜へと加工するスケールアップ技術の確立も重要なブレイクスルーポイントです。

展望 これらの課題に対し、世界の大手化学メーカーやエンジニアリング企業が大学・研究機関と連携し、耐久性の高いMOFの設計と、パイロットプラント規模での実証試験を進めています。特に、MOFをポリマーと複合化させた高性能な分離膜の開発は、装置の小型化と低コスト化を同時に実現する有望なアプローチです。技術的な課題が解決されれば、MOFは既存のCO2回収技術を凌駕し、CCUS市場の成長を牽引する中心的な役割を果たすでしょう。

5.MOF市場の現状と分離技術の市場動向

(1) グローバルMOF市場の規模と成長予測

主要な市場牽引要因(環境規制、エネルギー需要など)としては、 グローバルMOF市場は現在、開発の初期段階にありますが、その将来性は非常に高く評価されています。この成長を牽引する最大の要因は、世界各国で強化される環境規制、特にCO₂排出量削減目標や有害物質排出規制です。これに伴い、高効率なガス分離・精製技術への需要が爆発的に増加しています。また、水素エネルギーや天然ガスといったクリーンなエネルギー需要の増加、そして製造プロセス全体の省エネルギー化を目指す産業界のニーズも、MOFの導入を加速させています。

地域別・用途別の市場動向を見ると、MOFの基礎研究および応用開発は、北米、欧州、アジア(特に中国、日本、韓国)が主要な拠点となっています。市場への投入という点では、環境規制が厳しい欧米が先行していますが、今後はアジア地域での産業ガスおよびCO₂回収市場での需要が高まると見られています。用途別では、現時点ではガス分離・精製および触媒分野が市場の主要部分を占めていますが、中長期的には、DDSやバイオセンサーを含む医療・診断分野、さらにはエレクトロニクス分野へと市場が多角化し、規模が拡大していくと予測されています。

(2) MOF分離技術 vs 既存技術(ゼオライト等)~その優位性とは~

ガス分離・液中分離市場における競合技術との比較 MOFがターゲットとする分離技術市場では、蒸留、化学吸収、ゼオライト・活性炭による吸着、高分子膜分離といった既存の確立された技術が競合します。MOFの優位性は、これらの競合技術では困難だった分離対象(例:沸点が極めて近い成分、微量な不純物)に対して、分子レベルで調整された細孔による超高選択性と、低エネルギーでの再生が可能な点です。これにより、分離プロセスのエネルギーコストを大幅に削減できるため、特に分離困難な物質の精製市場において、「既存技術の代替」ではなく「新たなソリューション」としてMOFの導入が進んでいます。特に、同じ多孔質材料であるゼオライトと比較されることがよくあります。ゼオライトは安定性やコスト面で実績がありますが、細孔サイズの調整が難しく、有機的な官能基を導入することもできません。一方、MOFは「デザイン自由度」という最大の武器を活かし、ゼオライトでは分離が困難だった分子の識別に優位性を示します。

膜分離、圧力変動吸着(PSA)などへのMOF導入 MOFは、分離装置の充填材として粉末のまま使用するだけでなく、高分子膜に組み込んで複合膜を形成する応用が特に注目されています。MOFの結晶を緻密に配置した膜は、従来のポリマー膜よりも高い透過性と選択性を同時に実現できます。このハイブリッド膜技術は、PSA/TSA装置の小型化、効率化、連続運転の容易さを提供し、産業ガスの精製や、液体中の成分分離(液中分離)市場に革新をもたらすと期待されています。

(3) 主要な研究機関・企業による開発競争

MOFの研究開発は、世界トップクラスの大学や国立研究機関が牽引していますが、実用化フェーズでは、グローバルな大手化学メーカー(例:BASF、三菱ケミカル)が、MOFを製品化するための安定供給技術、成形加工技術、耐久性向上技術の開発に注力しています。また、MOF技術を専門とするスタートアップ企業が、特定の応用分野(例:CO₂回収、毒性ガス除去)に特化した高性能MOFを開発し、市場参入を加速させています。特許出願の動向を見ると、CO₂回収、水素貯蔵、触媒の各分野で特許取得競争が激化しており、これはMOF技術が今後数年で研究段階から実用段階へと移行することを示唆しています。

6.MOFが創造する未来社会と今後の課題

(1) MOFがもたらす産業・環境へのインパクト

MOFは、21世紀の社会が直面する最も困難な課題、すなわち持続可能なエネルギーシステムの構築と環境負荷の低減に対して、根本的な解決策を提供しうる技術です。環境分野では、工場排ガスや空気からのCO₂の超高効率な分離回収、水中の微量有害物質の除去を通じて、サステナブルな社会の基盤技術となります。産業分野では、化学品の分離・精製プロセスにおけるエネルギー消費を劇的に削減し、製造業の省エネルギー化と高付加価値化を促進します。さらに、医療分野では、DDSによる個別化医療の進化を可能にし、人々の健康とQOL向上に貢献します。MOFは、これらの分野における技術的な「壁」を打ち破り、未来の産業構造と環境保全のあり方を大きく変えるでしょう。

(2) 将来的な研究開発の方向性

安定性・耐久性の向上とコスト削減 MOFの完全な実用化には、高い安定性の確保が依然として最も重要な課題です。特に、実際の産業環境下での水分、熱、化学的不純物に対する耐性を高めるための骨格設計(例:ジルコニウム系MOFの応用拡大)が引き続き進められます。同時に、工業規模での低コスト化と大量生産を実現する技術開発(連続生産、安価な原料の使用)が、市場拡大の鍵を握ります。

新規機能の探索(光応答性、刺激応答性など) 今後は、単なる吸着・分離機能に留まらず、外部からの刺激(光、温度、磁場、pH、電気信号)に応じて細孔構造や機能を自律的に変化させる「スマートMOF」の研究が主流となると見られています。これにより、光スイッチング材料、自己修復機能を持つ材料、外部操作可能なバイオセンサーなど、より高度で複合的な機能を持つ新材料の開発が可能となり、MOFの応用範囲はさらに広がるでしょう。

(3) 未来を担うMOFへの期待

MOFは、研究者が分子レベルで原子配置や空間構造を意図的にデザインできる、数少ない材料の一つです。この卓越したデザイン自由度こそが、MOFが「未来を担う材料」として期待される理由です。世界中の英知が集結し、基礎研究から応用技術への橋渡しが進むことで、MOFはエネルギー問題、環境問題、医療問題といった人類共通の課題に対し、決定的なソリューションを提供する重要な柱となり、持続可能で豊かな未来社会を創造するためのキーマテリアルとしてその役割を果たすことが期待されます。