1. 複雑に絡み合う交互作用

パラメータ設計においては、制御因子間に交互作用があるまま実験を行なうと、実験結果の精度が悪くなり、再現性が期待できなくなります。特に、化学系では交互作用が複雑に絡み合っている場合が多く、その交互作用をなくすためのテクニックが必須であり、実験をうまく行なうための最大のポイントであると言っても過言ではありません。

しかしながら、そのことを理解していないがために、品質工学は使えないとあきらめてしまっている方が多いように思います。ここでは、品質工学誌に発表された「三和土の配合に関する研究」

1)を題材に、交互作用がどの因子間に存在するのか、その交互作用をどのようにしてなくすのかについて解説します。

◆関連解説『品質工学(タグチメソッド)とは』

2. 三和土(たたき)の概要

三和土は昔の日本家屋の土間のことで、基本的な材料は、砂、土、石灰、苦汁(にがり)と水の5種類であり、それらを任意の配合で組み合わせて混練してたたき上げることで、床の硬化材料の1つとして使用されてきたものです。

3. 制御因子の選択

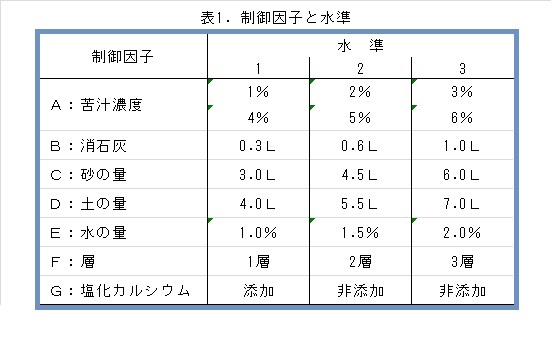

三和土の配合に重要である7因子を表1に示すような制御因子として、6水準を含む直交表L18にわりつけて実験を行なっています。

A 苦汁濃度: 苦汁とは、海水から食塩を製造した際の残差の液体です。苦汁に含まれる塩化カルシウムは、配合する土の成分と反応して、オキシクロライドセメントを形成するのと同様の性質があります。

B 消石灰: 空気中のCO2と反応して硬化させる役割を持っています。

D 土の量: 関東ローム層の赤土(静岡県にて採取)を使用しています。

F 層: 三和土は層をたたき上げることにより、ある厚みをなしていきますが、1層か2層ないし3層かを制御因子として取り上げています。

G 塩化カルシウム(CaCl2)の添加の有無: 苦汁自体が塩化物でありますが、NaClやMgCl2などの混合物であることから、カルシウム塩の追加の添加効果を探索することとしています。

≪補足説明≫

① 苦汁の成分の含有量は、塩化マグネシウムが19%、塩化カルシウムが2.3%とします。

② 三和土でよく使われる深草土は適度な量の砂を含んでいるため、砂の量を制御因子としています。

4. 交互作用とその解消方法

交互作用とは、ある因子の水準の効果が他の因子の水準によって変わることで、B1ではA1がよいが、B2ではA2がよいといったことを言います。

因子相互に関係がある(因子同士が同じ働きをする)場合には交互作用が存在しますので、そのことを踏まえて表1を見ますと、「砂の量と土の量」および「苦汁濃度と塩化カルシウム」の因子間に、それぞれ交互作用が存在することがわかります。2)

4.1 砂の量(C)と土の量(D)

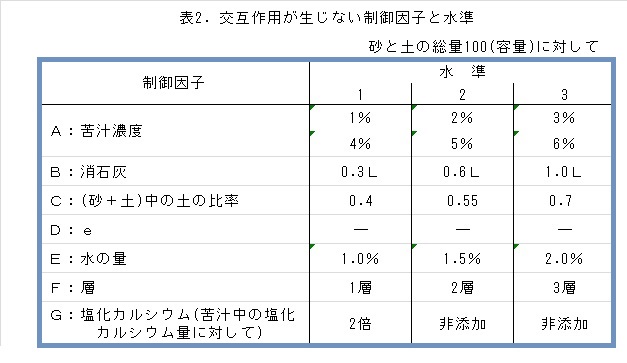

主材は砂と土ですので、砂と土の総量100(容量)に対して、他の材料の添加量を設定すべきです。したがって、苦汁、消石灰および水の添加量は、主材の総量100(容量)に対しての量になります。また、主材総量を100(容量)としますが、砂と土の量をそれぞれ制御因子にするのではなく、主材総量中の土(砂でもよい)の比率を制御因子にします。土の量と砂の量の組合せをみますと、主材総量中の土の比率は0.4(砂+土:10L、土:4L)~0.7(砂+土:10L、土:7L)の範囲にありますので、水準を0.4、0.55、0.7のように設定します。なお、砂は土の比率でおのずと決まりますので、制御因子Dは誤差列になります。

4.2 苦汁濃度(A)と塩化カルシウム(G)

苦汁の主成分は塩化マグネシウムですから、苦汁濃度は塩化マグネシウムが多い方がいいのか、少ない方がいいのかをみることになります。一方、塩化カルシウムの添加の有無の意図は、塩化カルシウムも主材と反応するのかを確認するためと考えられます。そうであるとすると、苦汁中に塩化マグネシウムが19%、塩化カルシウムが2.3%含有するとした場合、例えば、塩化カルシウムが2倍(4.6%)になったらどうなるのかをみたいのです。ところが、苦汁濃度は1~6%の6水準ありますので、単純に一定量の塩化カルシウムを添加すると、この2倍の関係がくずれてしまうことになります。

これを解決するためには、塩化カルシウムの添加量を、苦汁中の塩化カルシウムの2倍とするのです。例えば、1%濃度の苦汁中に塩化カルシウムが2.3g含有しているなら、濃度1%で実験をする場合には塩化カルシウムを2.3g、濃度6%の場合には13.8g添加することになるのです。

以上のような考えで制御因子と水準を修正すると、表2のようになります。

...