あまり清掃をやってこなかったとか、忙しくて清掃がきちんとできなかった。あるいは震災などで工場が止まり、現場が大変汚れてしまったなど、色々な理由で汚れているところがあるとしましょう。こういう現場は、まず徹底清掃が必要になります。

1.徹底清掃の目的

徹底清掃には、以下の2つの目的があると考えられます。

(1)汚れているところを徹底的に綺麗にしようとすると、かなり労力や時間を要すると思います。すると、あれだけ苦労したんだから、もうあの苦労をしたくないという意識から、汚れる前に清掃したり、汚さないようにすると思います。この意識が向上すると清掃の標準化に繋がります。

(2)徹底清掃してもある個所だけは汚れる、埃が溜まるということが出て来ると思います。つまり、綺麗にすると発生源が明確になるということです。

例えば、自動車修理工場の油だらけの所に車を停めて、「私の車は、OILが漏れるみたい」と言っても、どこから漏れるのかなかなか見つからないかもしれません。ところが、床が綺麗に磨いてあるところに車を持ってくると、OILが垂れるのがわかります。それを遡れば、漏れているところを見つけやすいということですね。

清掃は、単にゴミを除去するというだけではありません。清掃することで原因を究明できる、品質管理では良く言われるトレーサビリティ(原因遡及容易性)に似ていますね。また、“清掃は点検なり”ということにも通じることだと思います。

ところで、この徹底清掃をする時に、沢山のオペレータに一斉清掃しなさいといきなり指示してしまうと、手当たり次第に清掃をはじめてしまい、事故や災害が起きる可能性があります。

例えば、重大な事故、災害が発生したり、微小な事故、怪我の発生、あるいは、ヒヤリとしたというようなことですね。そこで、一斉清掃する時は、事前に安全教育をすることが大切になります。脚立を使うなど高所作業、あるいは設備内や床下に潜るなどではヘルメットの着用。薬品を使った清掃の場合は、保護眼鏡やエプロンの着用、電装系は担当者以外触らない。複数の人で作業する場合は声を掛け合うなど指導、教育をしておくこと。

2.ハインリッヒの法則

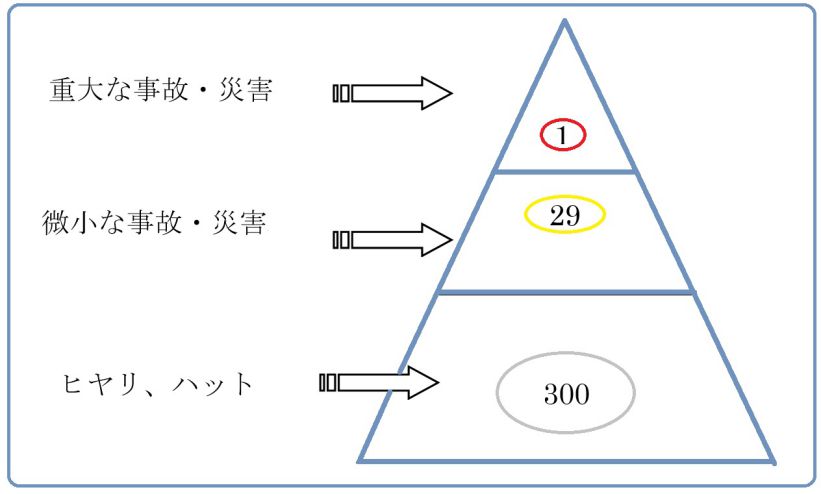

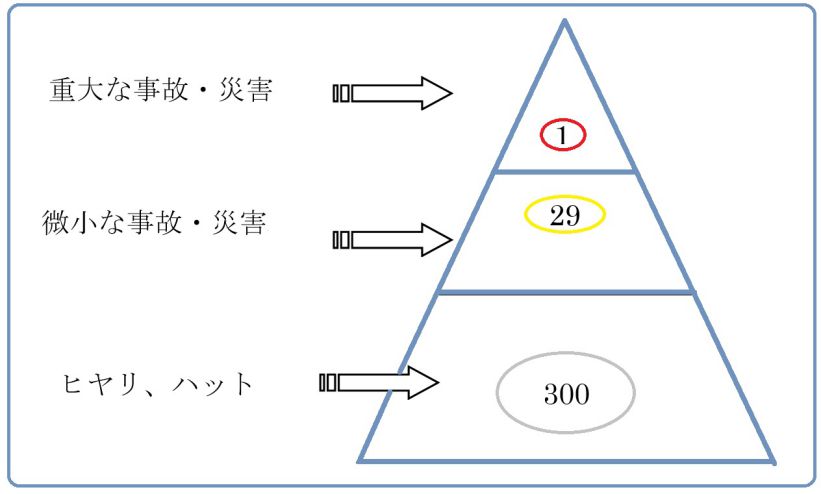

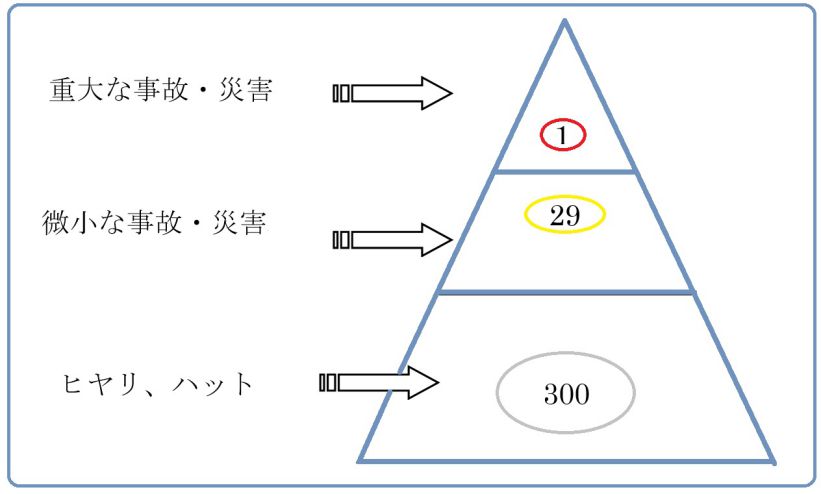

皆さん良くご存知のハインリッヒの法則では、図1のように、300件のヒヤリ・ハットがあれば、そのうち29件の微小な事故、災害があり、そのうち1件は重大な事故、災害が発生すると言われます。

図1.ハインリッヒの法則

清掃中に指を挟みそうになったとか、脚立から落ちそうになった、床をモップで拭いた後、水が残っていて滑って転びそうになったなどという声が聞こえたら要注意です。これは、ヒヤリ、ハットですから、事故、災害に繋がる可能性があります。

現場の管理、監督者は決して聞き流してはいけないです。そしてその場で指示、教育、確認を繰り返えし、未然防止に努めることです。ひとたび事故、災害が起きると、その当事...