1.利益が出ない受注

私たちがビジネスを実施していくうえで、協力会社の存在は欠かせないもです。協力会社とは常に連携を取り合って、効果的な取引をしていきたいものです。荷主会社であれば物流事業者は協力会社という位置づけになります。物流事業者にとって下請会社が協力会社ということになります。

今に始まったことではありませんが、物流事業者から出てくる声として、「荷主が適正価格を払ってくれない」というものがあります。

この適正価格ですが、価格は市場で決まりますので原則として今の価格が適正だということになります。しかし前記の「適正価格」とはそういう意味ではなく、事業を運営していくにあたり一定の利益が出る水準を意図していると思われます。そして従業員の給与向上など福利厚生面での改善要素も含んでいることが望まれます。

あくまで価格を決める際には相対で決めますので、納得できない価格であればビジネスが成立していないはずですが、そうは言っても、ということが実際のビジネスでは大いにありうるところです。一番多いのが荷主(実際の荷物の保有者と物流事業の親会社両方)からこの価格でないと発注しない、と言われた時の判断です。

つまり仕事を失うことを恐れ、利益が出ない水準で受注してしまうことです。荷主が強要することはないとは思いますが、それに近い行為が行われていたとしたら低価格での受注はありうることでしょう。特にどこでもできるような仕事であればあるほど、価格は低い水準で決定します。なぜならそういった類の仕事であれば、どこでもできるからです。

よく言われる「レッドオーシャン注)」です。下請法に抵触するような強要は論外ですが、少なくとも一定の付加価値が認められる、つまり荷主がお金を払ってでもやって欲しいと思うような業務を確立していくことは重要です。注)レッドオーシャン:沢山の競合がいる市場

一方で価格があまりにも低く、利益が出ないようなビジネスは継続するはずがありません。発注側も低価格での発注について考えなければならないところもあるのです。

2.極端に安い価格

皆さんはハネムーン価格という言葉をお聞きになったことがありますでしょうか。これはその会社と取引したいために意図的に提示された極端に安い価格のことを指します。これは大抵長続きしません。ビジネスを始めて半年過ぎたところで「この価格ではできないので値上げさせて下さい」という話が出てくることがあります。

これでは発注者も苦労します。また、最悪はその会社が倒産してしまうことです。発注していた先が倒産してしまったら、発注者の業務も停止してしまう可能性があるからです。発注者は購買価格が低くなればなるほど喜ぶ傾向があります。もちろん高く買うよりも安く買いたいのは人情です。しかしビジネス上の取引では安い買い物には注意が必要です。高品質なものを低価格で購入できればベストですが、すべてがそのような状況にあることは考えにくいことです。

発注者はその会社の財務的健全性を調査することと同時に、相手から提示された価格自体についても慎重に判断する必要があります。発注者は自社として妥当と判断する価格レベルは知っていなければなりません。それと協力会社から提示されたものとを比較します。あまりにもかい離が大きいのであれば取引はしない方が無難です。理由は先ほどお話させていただいた通りです。

さて協力会社との取引ですが、実際に業務がスタートした後はどのようなことが必要になってくるでしょうか。まず協力会社として実施すべき項目について考えてみましょう。やはり発注者のことを良く知る努力が必要ではないかと思います。物流業務、その中でも運送業務であれば、荷主の「荷の出方」などはよく分析しておくべきでしょう。

トラックが荷主のヤードに到着した際に、毎回確実に荷は揃っているか。いつもまだ揃っておらず、待たされているか。荷が揃わない理由は何なのか。生産遅れなのか、構内物流の手が回らずに運べていないのか、それとも梱包が遅れるのか。

また毎回のトラック積載率もキー項目です。これらを知っておくことで、今後荷主に対する提案など、役立つ内容が身につくからです。

3.協力会社とのコミュニケーション

協力会社は荷主会社の物流特性をよく理解することで、今後の取引をより改善し、スムーズに進めることを心がける必要があります。

一方で発注側である荷主会社は、どのようなことを心がけていったらよいのでしょうか。仕事を発注したからには後はお任せ、といった考え方ではなかなかアウトソースの効果を十分享受することができません。最も重要なことは協力会社とのコミュニケーションの取り方ではないかと思います。

常に定期的にあるいは不定期でもよいので、協力会社とミーティングを持つなどしてコミュニケーションを取り、お互いの理解を深める努力が求められます。協力会社が運送事業者や倉庫事業者である場合、場合によっては「物流」に関する考え方が荷主会社と異なる場合があります。

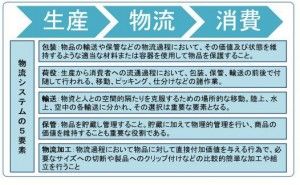

運送事業者は支持された荷物を運ぶこと、倉庫事業者は言われたとおりに保管と入出庫を行うことを仕事だと思っています。荷主としては積極的に問題点の指摘や改善提案をして欲しいと思っているかもしれませんが、ほとんどの事業者はそのように理解はしていません。

また、仕事を標準化し...