1. 在庫の理由を明確に

在庫は「罪固」と揶揄されることもありますが、顧客に迷惑をかけない程度で少なければ少ないほど良いとされることが多いのではないでしょうか。今回は、物流課題として毎回俎上に上がる「在庫」について考えます。在庫といってもそれが多いことが特に問題になっているのです。在庫に困っていると言いつつもそれだけ在庫を持つ理由がわかっていないことがあります。在庫を持つためにはそれなりの理由があるはずです。

安全在庫という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。これは名前が示す通り何か想定外の事態が発生した時に供給を切らさないために保有する在庫のことです。例えば設備トラブルがあると製品を生産することができません。その間在庫が無ければ得意先に未納を発生させてしまう可能性があります。

未納を発生させるわけにはいきませんので、2時間分の安全在庫を持ちましょうということになります。2時間分の根拠は過去の設備トラブルの実績から求めます。たとえば過去に最大停止時間2時間のトラブルに対して4時間分の在庫を持つとしたらその在庫は多すぎるということになります。担当者は自分の責任で未納を犯すことを恐れますので必要以上に在庫を持ちたがります。この担当者の心理的な問題から持つ在庫のことを「安心在庫」と呼びます。

以上のように在庫の理由を明確にすることが真っ先に実施しなければならないことです。そして必要以上に持っている在庫から優先的に削減していくことになります。逆の見方をしますと明確な理由の無い在庫は安心在庫として削減することです。

さていつも申し上げていることですが在庫は「結果」です。買いすぎの結果として在庫が発生します。つくりすぎの結果として在庫が発生します。販売予測が外れたあるいは売れなかった結果として在庫が発生します。そして先ほどの例として「設備トラブル」が発生することでその対応在庫が発生するのです。ということで在庫を改善するためには「その元」を絶たなければなりません。物流で言えば「まとめて運ぶ」ということになるとその分だけ在庫が必要になるのです。そこでまずはその発生要因について明確にしていきましょう。

2. ロット在庫の考え方

在庫は「なんとなく」増えてしまうこともあり注意が必要です。その要因の一つが場所です。場所が広すぎるからものが置けてしまう、その関係で在庫が増えてしまうということがあります。材料余りということもあります。100個入りの材料パッケージで80個分の生産指示がかかったとします。このようなケースで20固材料を余らせるよりも切りのよいところで100個生産をしてしまおうということも考えられます。

人の工数が余っているときも同様です。手待ちにするくらいだったらその時間を使って指示がかかっていない分まで生産してしまおうということが発生するのです。材料購入であればまとめて引き取ってもらえれば安くするとサプライヤーから提案され、それに乗じて購入してしまうこともあるでしょう。

上記に挙げた例はすべて「つくりすぎのムダ」に相当します。どうせいずれ使うのだからという意識でつくりすぎてしまうのかもしれませんが、この考え方は正しくありません。

容器が大きすぎることも在庫を増やす要因となります。容器を目の前にすればその中を一杯にしたいと思うことはわからないではありません。しかし本来であれば入数が先に決まりそれに適した大きさの容器を選定することが筋です。先ほどの事例はこの逆をやってしまっているから余分なものまで容器に入れるということが発生してしまうのです。

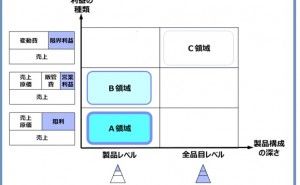

ロット在庫というものがあります。この代表的なものに生産ロットの大きさで決まるロット在庫と輸送ロットの大きさで決まるロット在庫があります。前者は段取りを含めた生産効率を考慮して決まることが多いでしょう。後者は輸送トラックやコンテナのサイズで決まることが多いと思われます。

輸送ロットの代表的なものとして40フィートコンテナが挙げられます。海外との間を運ぶため、コンテナ内充填率を高めたいと考えるのはよくあることです。つまり40フィートコンテナが一つのロットサイズだということになります。

輸送回数を小刻みに行えば輸送ロット在庫は減ることになります。まとめて運べば輸送ロット在庫は大きくなります。ロット在庫は生産であれ輸送であれコストとのトレードオフになる場合があります。しかしコストを上げずに小ロット化する改善に取り組んでいる会社も多々ありますのでそういった会社を見習うことも重要です。

3. ロット在庫の管理

販売する時に欠品を発生させたくないということはよく理解できます。だから在庫を持つのだという考え方もわからないではありません。しかしこの考え方だとどこまで在庫を持ったらよいかが曖昧になります。できれば売れただけ補充するという方式だと在庫も極端に増えずによいかもしれません。

しかし作り側が我儘を言い出します。「これだけまとめてつくらないと効率が悪い」というもっともらしい意見を言い出すのです。「これだけまとめて」つくることによってロット在庫が増えてしまいます。それよりも小刻みにつくれるようにしてこまめに販売の現場に供給できるようにするべきではないでしょうか。

ものづくり側は販売を支える義務があります。もちろんまとめづくりを行うことを一朝一夕に改善できないかもしれません。しかしいつまでもものづくり側の言い分をいつまでも認め、販売在庫を持つことを継続することは現実的ではありません。

だから小ロット生産という改善がどんどんと進んできたわけです。いつまでも大ロット生産を続け在庫を持ちながら運営していくと他社から取り残されてしまうでしょう。いつまでも同じ状況では進歩しません。在庫についても期限を区切りその中で改善するように仕向けなければならないでしょう。

先ほどのまとめづくりについても「いつまでにロットサイズをこれまでにする」といった目標を定め、期限を設けて活動を進めるようにします。他社はすでに取り組んでいるのです。何もしないで「今、楽をする」ことを続けていると他社に大きく引き離されてしまうことでしょう。

個々の在庫にはその在庫の責任者の名前を明記すると効果的です。在庫置場にこの在庫は誰々さんの管理在庫、と表示をするのです。在庫は金額だけで判断するのではなく、ボリュームでも見ていくことが必要です。なぜならボリュームが膨らむことで場所や容器などのコストが跳ね上がるからです。

個々の在庫責任者は自分の在庫量を適切に管理し、会社の足を引っ張らないようにしていきましょう。

...