1、知的財産マネジメント:知財教育の必要性

わたくしは知財教育は、規模の大小を問わずあらゆる会社で行うべきと考えています。

今回は、私が知財戦略に携わってきた事例をもとに解説します。知財戦略のプログラムの中に私は必ず知財教育を組み込んできました。理由は単純で、主役になる技術や営業に属する社員の知財意識が低ければ、知財戦略は実行に移されず絵に描いた餅にしかならないからです。

ただし教育はあくまで意識改革がメインであり、資格取得を目的とした知識偏重のものであってはならないと考えています。

ところで「知財教育は何時から始めるべきか」についてですが、最近では大学の講義にもあるようですので、新入社員の段階で始めて良いかと思います。知財教育を習慣化してきた部署は、どの世代でも事業活動の中に自然に知財に関する考えも加味できています。

逆に知財教育にほとんど触れず、ある程度の年齢に達してしまうと、危険な行為に盲進してしまう危険性が出てきますし、折角の事業活動も知財により強化されるチャンスを逸してしまっています。

また、プログラム内容については、職位や経験年数に応じて各フェーズでの目標をしっかりと設定し、PDCAが回るよう受講した方々のアフターフォローは必須と考えています。そして、各フェーズでの内容も連関したステップアップ教育になっていることも必要です。

最後に教育は愛情であると聞いたことがあります。知財教育も同じと思います。優れたプログラムに則(のっと)った教育に加え、受講される一人ひとりに愛情を持って接していくことが、最も効果的に意識改革を促進するものと考えています。

上述した知財教育を通じて、各事業部に携わる社員一人ひとりが経営に資する事業活動の戦力になっていくことを願っています。

2、新商品を生み出す技術戦略:新規テーマ発掘のための工夫

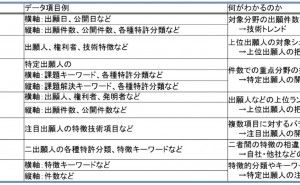

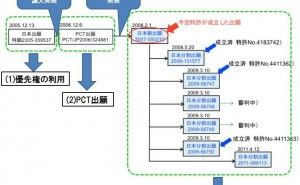

特許情報の活用の一つとしてSDI[1]というものがあります。SDI自体、特許情報に限ったものではありませんが、ここでは特許情報に限定して説明いたします。[1]SDI(Selective Dissemination of Information)は、開放特許情報データベースが更新される度にあらかじめ登録した検索式によって自動で検索を行い、その結果をメールで知らせるサービスです。

これは一般に、利用者がある特許内容について情報が欲しいと登録しておくと、自動的に最新情報を検索して提供してくれるシステムのことです。特許を出願している会社であれば、規模の大小を問わずこのシステムを利用していることと思います。

SDIが使用される場面としては、公開された他者の公開特許公報などの特許請求の範囲を確認し、自社が実施している、あるいは実施を予定している内容が、この特許請求の範囲に入らないかどうかの確認。さらには、他者の発明の内容などから開発の方向性を割り出すケースなどに使われることが多いのではないでしょうか。

さて、このSDIは自動配信システムですので、ほとんど毎週のように最新の発明情報が送られてきます。上述した使用場面での活用は確かに重要な使い方ですが、...